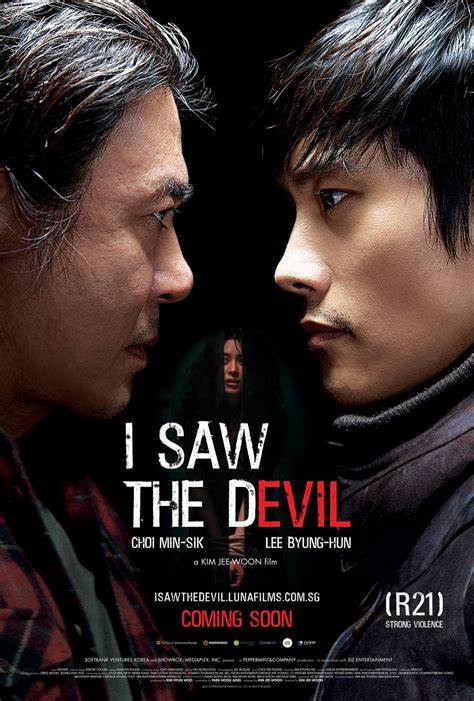

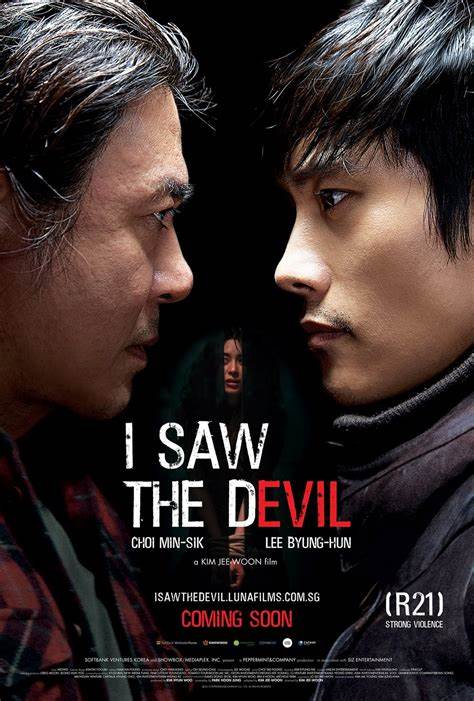

《我见到恶魔》:一部颠覆性的韩国惊悚片 在韩国电影界,导演金基德和朴赞郁的名字常常与极致的艺术风格和出乎意料的故事情节相联系。而在这两位导演的背后,还有一位不容忽视的天才——金志雍。他的作品《我见到恶魔》(I Saw the Devil)无疑是其导演生涯中的高峰之一,也是近年来最具争议和话题性的话题电影之一。 《我见到恶魔》首次上映于2010年,讲述了一个关于复仇、恶与正义交织的故事。影片以其独特的叙事结构、复杂的人物关系以及对人性深刻的探讨而获得了广泛的关注与赞誉。影片的主线围绕一个秘密特工(由李秉宪饰演)与一个连环杀手(由崔岷植饰演)之间的斗争展开。

特工的未婚妻惨遭杀害,面对无情的杀手,他决定不再受法律的束缚,而是以自己的方式展开一场无休止的复仇之旅。 影片的一大亮点是金志雍对暴力场面的处理。在传统的惊悚片中,暴力常常被渲染得非常血腥和直白,而金志雍则选择了一种更为隐秘和心理化的方式呈现暴力。在他所构建的世界中,暴力并不是目的,而是一种手段,用于揭示人性的阴暗面。 例如,当特工在追逐杀手时,观众不仅能感受到肉体上的较量,更能体味到两者之间心理上的游戏与拉锯。杀手并非单纯的恶,其背景和动机在影片中逐渐浮出水面,让观众对这个角色产生了复杂的情感。

一方面,他是残忍冷酷的化身,另一方面,他在某种程度上也反映了社会的阴暗与不公。 另外,影片在视觉效果上的追求也颇具匠心。金志雍以其标志性的摄像风格,构建了一种黑暗而压迫的氛围。影片中的光影运用恰到好处,往往在紧张的时刻通过忽明忽暗的灯光,增强了观众的紧迫感与不安感。同时,镜头的切换极具节奏感,让观众在紧张的剧情中获得一种独特的沉浸感。 当然,音乐的运用也是影片成功的重要因素之一。

配乐不仅增强了剧情的紧张感,还有效地烘托了人物的心理状态。每当影片进入紧张的追击桥段时,音乐的节奏感将观众的情绪瞬间拉升至高潮。而在一些静谧的时刻,音乐的低沉与沉重也能传达出角色内心的挣扎与痛苦。 除了出色的制作和叙事,影片中的演员表现也值得称道。李秉宪和崔岷植的对手戏可谓精彩绝伦,两者的演技相辅相成,形成了强烈的戏剧冲突。李秉宪所饰演的特工,经历了失去爱人后的痛苦与绝望,他的情感变化让观众能够深刻体会到复仇的绝望与无奈。

反观崔岷植,他塑造的连环杀手令人毛骨悚然,却又时常在人性边缘游走,让人不禁思考起“恶”与“善”的界限。 影片的高潮在于,特工从最初的复仇者逐渐转变为一名几乎完全沉迷于复仇的疯狂角色。他在追逐杀手的过程中,慢慢迷失了本心。此时,影片抛出了一个深刻的哲学问题:当正义变成了私人复仇,究竟是正义还是恶?金志雍通过这种极具冲突的情节设置,让观众在观看影片的同时,陷入对人性和正义的深思。 《我见到恶魔》不仅仅是一部惊悚片,更是一部关于道德、复仇以及人性的深刻探讨。影片的每一个细节都令人深思,人性的复杂与脆弱在影片中得到了充分的展现。

在这部影片中,观众不再是单纯的观看者,而是参与了对道德和正义的探讨和反思。 近年来,《我见到恶魔》受到越来越多的关注,不少影迷和评论家将其视为现代惊悚片的经典之作。这部影片在全球范围内引发了广泛讨论,被视为韩国电影崛起的重要标志之一。其深刻的主题和出色的制作也为全球观众提供了不同于西方主流电影的全新视角。 总之,《我见到恶魔》是一部力作,它挑战了观众对复仇、正义和人性的传统认知。金志雍以其独特的美学追求和深邃的思考,给我们展现了一幅关于人性挣扎的画卷。

这部影片不仅是一场视觉的盛宴,更是一次对人类内心深处的探索,对善与恶的深刻反思。在观看《我见到恶魔》的同时,我们无疑也在反思着自身的道德观与价值观。