新石器时代革命被广泛认为是人类历史上最重要的转折点之一,它标志着狩猎采集向农业定居生活的转变,进而催生了复杂文明的发展。然而,围绕这场革命的推动因素,科学界一直存在诸多争论。近期对南黎凡特地区的多学科研究表明,一系列灾难性的自然火灾和随之而来的土壤退化可能在这一社会变革过程中扮演了关键角色。 南黎凡特,作为人类早期农业起源的重要地区之一,其独特的地理和气候环境为研究新石器时代革命提供了丰富窗口。该地区在早全新世时期经历了显著的气候波动,这些波动引发了一连串的环境变化,比如植被缩减、火灾频发以及大片土壤被侵蚀和再沉积。 基于湖泊沉积物中微型炭粒的计数、洞穴钟乳石中的碳和锶同位素分析、以及滚动光刺激致发光(OSL)测年技术,对于该时期环境演变的解码得以实现。

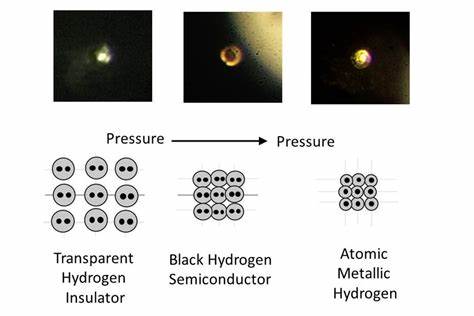

来自胡拉湖(Lake Hula)沉积物的炭粒数据显示,约一万年前,该地区火灾活动达到异常高峰,微型炭粒的浓度是此前早期全新世的三倍左右。火灾的突然增加不仅导致了植被被迅速清空,也引发了严重的土壤退化和侵蚀现象。 洞穴钟乳石中的碳同位素变化,是检验地表植被状况的重要指标。在耶路撒冷背骨山脉附近的索瑞克(Soreq)及哈诺夫(Har Nof)洞穴样本中发现,高正值δ13C峰值对应了植被大量丧失的时期。这表明当时木本植物和C3植物大规模减少,裸地和草地的出现给生态系统带来了深刻影响。同时,锶同位素(87Sr/86Sr)的显著下降反映出表土层大量流失,且侵蚀作用持续了数千年。

这段时期内,死海的湖水位也出现了有记录以来的最大跌落,指示着该区域经历了一场严重的干旱事件。干旱加剧了植物的水分压力,降低了植被覆盖率,使得土地更易受到火灾的毁灭性影响。气候模型与区域气候数据一起指向了因轨道变率导致的局部气候带南移,携带了强烈的闪电风暴,成为自然火灾的主要点火源。 这些灾难引起的土地退化和生态变化,似乎也深刻影响了人类社会的生存策略。原本分布于山坡和丘陵地带的植被受损,土壤顶层被冲刷流失,导致适合采集的野生植物减少,迫使人们转向水源丰富的谷地和沉积土壤积聚区定居。大量考古遗址显示,新石器时代的聚落多集中在这些土壤再沉积的谷地附近,如吉尔加尔(Gilgal)、内蒂夫·哈格杜德(Netiv Hagdud)和莫扎(Motza)等地,这些地方具备较好的农耕发育环境。

反复烧毁土地的火灾虽然在人类社会中长期用作土地管理和植物驯化的手段,但关键的证据显示,早期大规模火灾更多源于自然因素而非人为刻意纵火。闪电点火的火灾迅速清空了大片植被,恶化了土壤质量,这样的极端环境条件迫使人类采用新的生存方式——农业耕作与动植物驯养。这种转变也许不仅仅是文化和技术的积累结果,同样是对环境压力的适应和回应。 此外,火灾与植被破坏的效应还导致了土壤的物理属性发生巨大变化。土壤表面变得更加石质化,土壤水文性质受损,从而影响了水分渗透和保持能力,进一步限制了传统植被的重建。沉积在谷地的富含粘土和碎屑物质的再沉积土壤则形成了农业理想的耕地,成为新石器时代农业社区的基础。

这一系列环境事件与所谓的“8.2千年前事件”高度契合,后者被认为是一场全球性的寒冷干燥气候反弹,极大地缩短了当时生态系统的稳定期。当地强烈的风暴活动和随之而来的火灾,可能是这场灾变的直接表现。自然火灾的周期性爆发,甚至可以追溯至更早的晚更新世期,如MIS 5e间冰期,也表现出类似的极端火灾及生态系统波动现象,表明这种自然机制具有一定的周期性且对区域环境产生深远影响。 总结来看,南黎凡特地区灾难性火灾与土壤退化的证据提示,早期新石器革命可能不仅仅是人类社会逐步进化的产物,更多是一场由极端自然环境驱动的变革。火灾和干旱共同构成了环境压力,激发了人类对自然资源利用与管理方式的创新,推动了农业的兴起和人类社会的定居化进程。 了解这一过程,能帮助我们更深刻认识人类与环境相互作用的复杂性以及环境变化对文明演进的推动作用。

在当代全球气候变化和自然灾害频发的背景下,古环境研究为我们提供了宝贵的历史视角和警示,提醒人类社会应增强对环境脆弱性的认知,努力实现可持续发展的道路。