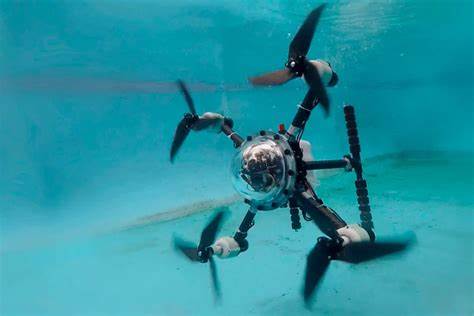

近年来,随着无人机技术的迅猛发展,创新设计层出不穷,其中跨越不同环境作业的混合无人机成为研究热点。丹麦奥尔堡大学的学生团队成功研发出一款能够实现空中飞行与水下潜航无缝切换的混合无人机,引发了科技界和应用领域的广泛关注。这款无人机不仅具备三维打印技术打造的灵巧机身,还搭载了可变螺距螺旋桨系统,使其能够灵活应对空气和水的不同介质,展现出强大的环境适应能力和创新设计思路。无人机最为关键的部分之一是其推进系统,该团队采用了能够实时调整螺旋桨叶片角度的可变螺距装置。飞行时,螺旋桨调整至较高的叶片角度以产生充足的升力和推力,确保无人机在空气中拥有良好的航行表现。而进入水中时,螺旋桨叶片角度降低,减小阻力,提升水下潜航效率。

同时,通过负推力功能,螺旋桨可以实现复杂的水下机动,增加无人机在水中操作的灵活性和精准度。这一设计突破了传统无人机只能适应单一环境的局限,使得无人机能够素质转换,完成从起飞飞行到水下潜航再到重新起飞的闭合循环过程。实验视频显示,该无人机在大型水池边起飞,快速入水后完成短时间潜航,然后迅速破水而出再度升空。多角度的实测画面展示了无人机流畅的环境切换能力和稳定的操控性能。值得关注的是,这一创新项目出自本科生团队之手,仅用两个学期时间完成设计、制造和测试,体现出高校科研教育与实践结合的真实成果。学生们利用3D打印和数控机械加工技术,精密打造无人机各部件,并自行编写控制程序,实现软硬件无缝协同。

无人机的成功不仅在技术层面具有里程碑意义,据研究负责人介绍,其潜在应用范围广泛,包括海底管线和船体的检测、海洋生态环境监测、搜救行动以及军事侦察等。混合无人机能够免除多系统切换的时间延迟和复杂操作,显著提升任务效率和执行灵活度。此外,从环保视角看,这种集成设计减少了多种设备的需求和能耗,体现未来无人机技术向着多功能化与绿色节能的方向发展。回顾相关领域的研究发展,类似的空水混合无人机并非首创。早在2015年,美国罗格斯大学也推出过类似切换能力的混合无人机原型,2023年中国科学家展示的无人机则在技术细节上有所创新。与之相比,丹麦学生设计的无人机在螺旋桨的可变螺距机制上下足功夫,实现了更加平稳的转变过程,提升了续航及操控性能。

整个项目得益于现代制造技术的进步,特别是3D打印工艺的应用,使设计迭代更快,成本更低。多轴控制和嵌入式软件的开发,为无人机的自主飞行和潜航提供了强有力的支持。未来,混合无人机的进一步完善必将依赖于材料学、能源系统和人工智能技术的融合创新。例如,通过使用轻质高强度复合材料,可以减轻整机重量,提高能源利用效率;搭载新型电池或燃料电池系统,有望延长无人机的有效作业时间;结合智能感知与路径规划算法,无人机能够实现更精准的环境识别和自适应操作。同时,混合无人机的安全性和抗干扰能力也需要在实际使用中不断强化,尤其是在复杂水下环境的高压、低温等条件下保持稳定运行是技术攻坚的重点。社会与市场层面看,混合无人机技术的推广应用将带动海洋资源调查、海事安全、环境保护等多领域的创新发展。

随着全球海洋经济的重要性日益凸显,智能无人装备凭借其成本效益和高效性将扮演重要角色。值得期待的是,在未来的商业化浪潮中,此类无人机产品将从试验样机走向批量生产与应用,推动行业更新换代。综合来看,丹麦学生团队研制的这款新型混合无人机不仅体现了当代高等教育科研的实力,也标志着无人机技术跨界融合的最新进展。它所展现的空中与水下双环境适应能力,为多种复杂任务提供了全新解决方案,有望引领智能机器人及无人系统领域迈向更加广阔的未来。