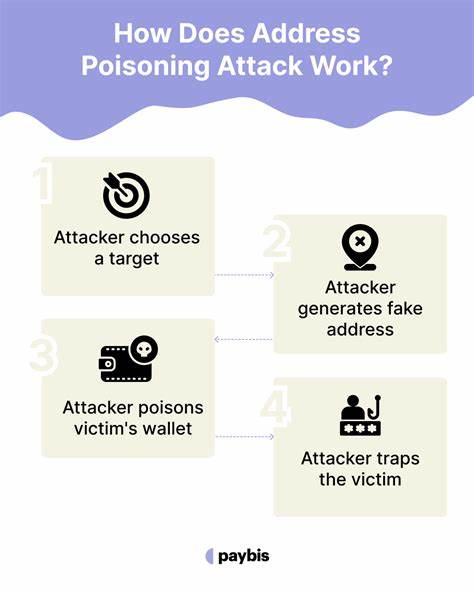

随着区块链技术和加密货币的广泛应用,数字资产安全问题愈发受到关注。在诸多安全威胁中,地址投毒攻击作为一种针对用户交易地址的欺诈手段,正在引发不容忽视的风险。所谓地址投毒攻击,通常指的是攻击者通过制造与真实钱包地址高度相似的假地址,以此欺骗用户将资金转账至攻击者控制的账户,从而实现非法获利。这种攻击方式巧妙利用了普通用户对地址的识别难度和信任漏洞,造成了大量资金被误转甚至被直接盗取。地址投毒攻击的本质是对人类认知和操作流程的利用,而非区块链本身存在的安全隐患。区块链交易的不可篡改性和透明度实际上强化了其基础安全性,但攻击者借助伪造地址、恶意软件、假二维码等手段,将用户置于陷阱之中。

多种形式的地址投毒攻击在现实中屡见不鲜。钓鱼攻击是最常见的手法,攻击者通过伪装成知名交易平台或钱包服务商,建立虚假网站、发送欺诈邮件,诱导用户输入私钥、助记词等敏感信息,从而掌控受害者的资产。交易劫持则是通过恶意软件或网络攻击截获用户交易请求,在未被察觉的情况下篡改收款地址,将资金转向攻击者账户。重复使用地址也为黑客提供了机会,通过分析用户的交易历史和地址特点,针对性地设计类似地址或攻击策略,扩大攻击成功率。Sybil攻击则通过创建大量虚假身份节点,试图干扰区块链网络的共识机制,破坏整体系统的安全稳定。除此之外,攻击者还会散布带有微小差异的假支付二维码或地址,利用人眼难以区分细微区别的弱点,将资金导向自己控制的钱包。

智能合约漏洞也成为攻击目标,黑客借助程序缺陷,操纵合约执行流程,骗取数字资产。现实案例揭示了地址投毒攻击的严重后果。2025年5月,一位加密交易者因遇上高级钓鱼手法“零值转账”,连续两次损失超过260万美元。该方法通过零署名的交易悄无声息地隐藏恶意地址,令受害人无法辨识,损失规模巨大。2025年初,EOS区块链在更名为Vaulta后遭遇攻击,攻击者通过冒充大型交易所的地址发放微量代币,诱使用户误用假地址转账,导致广泛资金受损。2024年5月,一名匿名交易者在WBTC交易中被攻击,瞬间损失6800万美元,资金被转移至与真实地址极为相似的伪造账户中,这次事件几乎清空了受害者97%的账户资产。

针对日益严峻的安全形势,行业内也积极研发对抗工具。例如,Trugard与Webacy联合推出基于人工智能的检测系统,通过机器学习技术分析真实及合成的交易数据,能够以高达97%的准确率识别钱包地址投毒行为,为用户带来强有力的安全保障。地址投毒攻击不仅导致巨额资金流失,更直接影响用户对区块链技术和数字货币的信任度,甚至对整个生态系统的正常运作造成威胁。为了防范此类风险,用户在日常操作中须采取多项安全措施。首先,频繁更换交易地址是降低攻击风险的有效方法,采用分层确定性钱包(HD钱包)能够自动生成全新的地址,减少地址重用带来的安全隐患。其次,使用硬件钱包存储私钥可以大幅减少被恶意软件窃取的风险,因为硬件钱包始终保持离线状态,不易遭受远程攻击。

保持警惕是防范钓鱼和假冒攻击的关键,避免在未经验证的网站输入私钥信息,明确识别交易地址的真实性。选择信誉良好的钱包服务商及交易平台,确保软件版本为最新,同时进行定期更新,以获得最新的安全补丁。对交易对方地址进行白名单管理,仅允许可信账户的资金流入,提高资金流转的安全性。多重签名钱包(Multisig)要求多个密钥持有人共同批准交易,这种机制极大增强了资金安全性,尤其适合资金量较大的账户。利用区块链分析工具监测环绕地址的“小尘埃”交易和异常模式,能够帮助用户及平台及时发现潜在的地址投毒攻击行为。遇到可疑攻击应第一时间联系钱包服务商和相关监管机构报告情况,及时采取补救措施,保护自身及社区安全。

最终,保护数字资产安全需结合技术手段与用户自身的安全意识,形成多层次的防御壁垒。通过深入了解地址投毒攻击的原理和表现形式,加密货币持有者才能在复杂多变的威胁环境中有效规避风险,确保资金安全。随着区块链技术持续演进,相关安全防护机制也应同步升级,建立更加牢固的保护体系,保障数字经济的健康发展。