《寂静的春天》是一部在1962年出版的开创性著作,由美国海洋生物学家兼作家雷切尔·卡森(Rachel Carson)撰写。它不仅被视为环保运动的催化剂,更是一种对人类与自然关系的深刻反思。这本书通过生动的叙述,警示人们因广泛使用农药而带来的生态灾难,尤其是化学农药对鸟类以及整个生物链的破坏,揭露了工业化进程中环保理念的缺失。书名“寂静的春天”象征着春天里没有鸟鸣的恐怖景象,寓意着自然因人类不当行为而逐渐失去生机。本书的出版在当时引发巨大关注,并激励了全民环保意识的觉醒,改变了公众对环境问题的认知,促使政府加强对农药的监管,推动相关立法。尽管时隔数十年,《寂静的春天》仍然保持为推动环保行动的重要声音,其主题在当代依然具有不可忽视的现实意义。

卡森的写作风格浸透着科学严谨与文学美感的融合,她描绘了一个理想的自然世界——那是生机勃勃的森林、清新的空气以及和谐共处的动物们。然而,工业农药的泛滥和无节制使用打破了这份平衡,使人类社会陷入了一场生态危机的深渊。书中不仅披露了农药对生物多样性的破坏,还点明了化学品对人体健康的潜在威胁。雷切尔·卡森强调,科学技术虽然推动了生产力的发展,但缺少道德和环保意识的约束,最终会导致自然界的惨剧和人类自身的伤害。她呼吁社会重新审视人与自然的关系,倡导可持续的生态发展理念。《寂静的春天》之所以成为环境保护历史上的重要里程碑,与其深远的社会影响密不可分。

书籍激发了公众、学者及政策制定者的共鸣,促使美国政府成立了环境保护局(EPA),并推动了一系列环境法规和政策的出台。在全球范围内,该书成为了环保运动的象征和精神旗帜,影响了无数致力于环境保护的个人、组织和政治力量。时至今日,地球面临着日益严峻的生态挑战,包括气候变化、生物多样性减少、污染加剧等,《寂静的春天》的警示依然具有重要意义。尤其是在新型化学品和工业技术不断涌现的背景下,如何平衡经济发展与环境保护的关系,仍是全球共同面临的课题。人们越来越意识到,只有尊重自然规律并践行环保理念,才能实现社会的可持续发展。卡森书中道出的环保精神,激励着无数环境行动者投身于保护地球家园的事业。

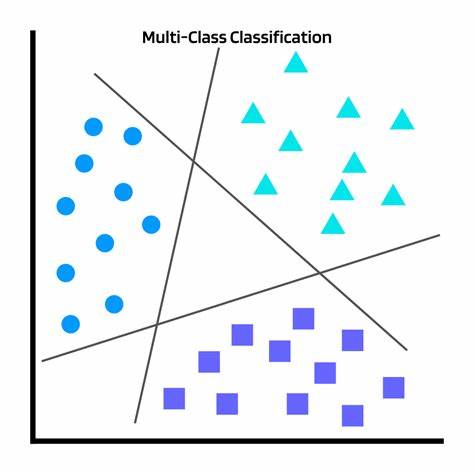

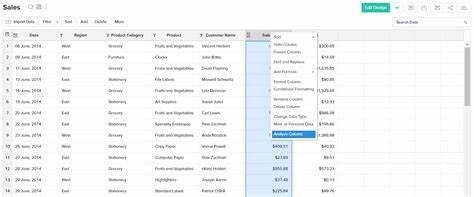

她的文字提醒我们,环保不仅是科学问题,更是人类责任和道德的体现。伴随着《寂静的春天》所引发的环境意识觉醒,各地涌现出多种社会运动和政策响应。学校加强环保教育,民众参与垃圾分类和绿色消费,政府推行严格的环境标准,倡导低碳经济和可再生能源。不少非政府环保组织凭借着这本书的影响力不断壮大,促进了全球范围内的环保合作。与此同时,现代科技也为环保事业提供了新的助力。通过大数据、人工智能和遥感技术,科学家能够更准确地监测环境变化,评估生态风险,实现精准治理。

然而,技术和政策的进步依然需要广大公众的理解与支持。环保行动的成功依赖于每个人的意识转变和行为改变。这意味着,我们对于环境的关切应当转化为日常生活中的具体实践,从减少塑料使用到节约能源,从支持绿色产品到参与环境保护活动。所有这些,都是回应《寂静的春天》深刻教诲的重要体现。总而言之,《寂静的春天》不仅揭示了20世纪中叶农业与化学工业对自然的破坏,更开启了环保运动的新时代。它强调科学发现应当服务于生态和人类的可持续未来,唤醒人们对生命共同体脆弱性的认识。

即使经过近六十年,这部著作依然是环保领域不可多得的经典,促使我们不断反思和行动,为建设更健康、更和谐的地球贡献力量。未来的环境保护之路依旧艰难而漫长,但《寂静的春天》激发的号召力将继续指引世人,激励我们守护蓝天绿水,不让寂静再重演。