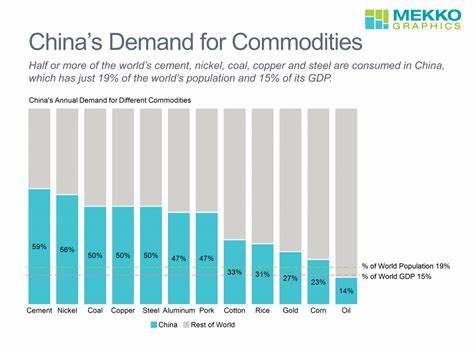

随着中国经济的持续放缓,商品库存的膨胀正在显现出这一问题的深度。根据最近的市场报告,中国的商品库存已达历史高位,这不仅反映出国内需求的疲软,也揭示出全球经济形势的复杂性。无论是煤炭、钢铁,还是农产品,库存的增加正悄然改变着中国经济的格局。 首先,煤炭的库存情况尤为严峻。作为中国的主要能源来源,煤炭的需求通常与经济增长密切相关。然而,随着经济增速的放缓,煤炭的消费量也随之下滑。

根据统计,许多煤炭生产企业面临着库存积压的窘境,煤价承受着下行压力。一些业内专家预测,若这种状况持续,可能会引发煤炭行业的更大整合,甚至部分小企业将被迫退出市场。煤炭行业的困境不仅影响了能源供应安全,也可能影响到地方政府的财税收入。 同时,钢铁行业同样面临着困境。由于房地产业的低迷,基础设施项目的投资也大幅减少,导致对钢铁的需求骤降。2023年的统计数据显示,钢铁库存达到近几年的最高水平。

为了应对过剩情况,钢铁生产商不得不削减产量,降低成本。这种减产的措施使得整个产业链都受到波及,相关的原材料供应商和运输行业同样难以幸免。钢铁行业的困境不仅仅是经济指标的反映,更是社会就业和区域经济的隐忧。 农产品的库存情况同样不容乐观。近年来,中国在农业领域的投资持续增加,旨在确保粮食安全。然而,随着全球市场需求的变化和国内消费的疲软,中国的农产品库存量不断攀升。

一些农民因价格低迷暂停耕作,导致部分农田的闲置,进一步影响了农业的可持续发展。对此,政府可能需要更多的政策干预来稳定市场,保障农民的基本收入。 更广泛地看,中国的商品库存膨胀还反映了经济结构的深层次问题。多年来,中国经济高度依赖于大规模基础设施投资和房地产开发,这一模式如今已显现出其脆弱性。在全球经济增长乏力的背景下,外需的下降导致了出口的放缓,这无疑加剧了国内需求的不振。而在可预见的未来,消费升级和产业升级仍然是中国经济转型的主要目标,但实现这一目标的过程却充满挑战。

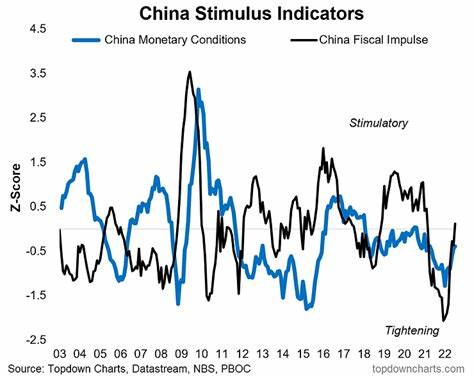

与此同时,政府也在积极采取措施来应对这些挑战。通过加大基础设施投资、出台减税政策和提供信贷支持,政府希望能够刺激经济复苏。例如,2023年,中国计划在交通、能源和数字基础设施等领域投入大量资金,以促进相关行业的恢复。然而,这些措施的效果尚需时间检验,短期内难以遏制商品库存继续增加的态势。 此外,国际环境的变化也为中国的经济前景增添了不确定性。西方国家的贸易政策以及全球供应链的重组,都可能影响到中国的出口。

与此同时,气候变化也在促使各国重新审视能源结构,这对中国的能源消费模式带来了新的挑战。在这样复杂的国际背景下,中国如何有效地管理庞大的商品库存,以确保经济的可持续发展,将是一项艰巨的任务。 在经济转型的关键时刻,把握新机遇显得尤为重要。面对库存膨胀的问题,中国需要重视数字经济、新能源等新兴产业的发展,加快传统产业的升级换代。通过创新驱动,推动生产力的提升,才能为经济的长期健康发展奠定坚实基础。 总结来看,中国商品库存的膨胀不仅仅是一个短期的问题,而是经济结构性调整的一部分。

随之而来的不仅是对政策的调整需求,也需要社会整体对经济未来发展模式的思考。尽管面临诸多挑战,但只要能够紧抓机遇,做好自身的经济转型,中国经济仍有望在风雨中迎来新的光明。