珊瑚礁是海洋生态中不可或缺的宝藏,不仅为无数海洋生物提供栖息环境,同时也对维持海洋生物多样性和调节气候有着重要作用。然而,全球气候变化、海洋升温和酸化加剧,使得珊瑚礁遭受重创,尤其是珊瑚白化问题日益严峻,成为科学界和环境保护领域共同关注的焦点。正是在这样的大背景下,一位来自哈萨克斯坦的16岁学生引发了广泛关注,他通过开源共生生物科技,尝试找到全新的珊瑚保护与恢复路径。这个年轻人的思考不仅仅停留在传统的减缓全球变暖或珊瑚移植上,而是深挖珊瑚自身的生物结构,尤其是珊瑚与其共生的微藻之间的关系,提出了工程化共生的创新概念。这位学生指出,珊瑚礁之所以形成绚丽多彩的生态系统,离不开一种名为虫黄藻的微小藻类。这种藻类生活在珊瑚组织内部,通过光合作用为珊瑚提供必需的养分。

然而,当海洋温度异常升高或酸度变化时,虫黄藻难以维持生态平衡,导致藻类凋亡或逃离,进而引发珊瑚白化,最终珊瑚死亡。尽管全球在珊瑚保护上投入了巨大资金,现有的措施多侧重于降低二氧化碳排放和海洋保护区的建设,但这些策略未能从生物本质层面解决共生体系崩溃的问题。为此,这名学生开始探索将现代合成生物学应用于珊瑚保护的新思路,试图通过生物工程打造“合成共生体”,以提升珊瑚在极端环境下的生存能力。他着力研究海洋真菌及菌丝体,利用其独特的结构特性作为微生物栖息的“支架”,并将光合细菌工程化,赋予其类似虫黄藻的功能。通过菌丝体保护,这些细菌能够更有效地抵御高温和海水酸化,并实现养分共享,理论上实现珊瑚礁的生态复兴。这一概念不仅是理论上的构想,该学生还积极推动项目的具体落实。

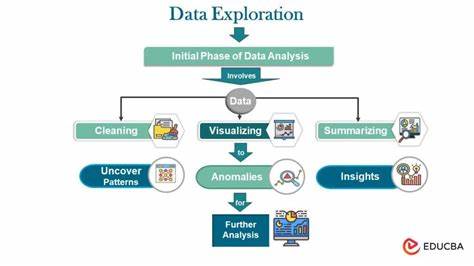

他通过公开发表的Medium文章详细阐述该项研究的基础理论,并在GitHub上创建开源代码库,提供可视化的模型图和实施方案,希望集结全球的合成生物学爱好者和生态专家共同优化方案。此外,他也通过Reddit等社区获得了外部反馈,尤其是在生态风险、海水环境适应性以及基因安全控制方面,持续完善技术细节和安全评估。此举体现了其高度的科学素养和开放合作的精神。同时,这位年轻人的行动也引发了公众和专家的热烈讨论。一些科学家和环保人士强调,尽管基因改造和引入外来生物存在风险,但面对珊瑚礁的快速退化,探索新型、创新的保护手段仍然必要。另一方面,也有声音提醒,生态系统极为复杂且脆弱,任何引入的新生物物种都可能引发生态平衡的连锁反应,必须谨慎评估和严密监管。

不可忽视的是,珊瑚保护不应仅依靠技术手段,更需全球合作与政策支持,同时减少污染和温室气体排放。该学生对此亦有清醒认识,他希望将项目打造为一个真正的公民科学平台,推动开源设计理念,通过集思广益推动研究透明公开,让更多志愿者、专家、科研机构共同参与,产生更具生命力和适应性的解决方案。此外,他还积极寻求资金和合作机会,希望将理念实践落地,不断迭代技术以应对海洋环境的多变挑战。尽管年仅16岁,但他的行动展示出年轻一代对环境问题的深刻关注和敢于突破传统的创新精神。这样的项目正体现了科技与环保结合的未来趋势,也为全球应对气候变化和生态危机提供了新的视角。未来,如果更多类似的开放协作项目得到支持,结合政策推动、科学研究和社会公众参与,或能在更大范围内促进珊瑚礁的恢复和保护。

与此同时,国际社会也需要加强对基因工程技术在自然环境中的应用监管,确保科学发展与生态安全双赢。总的来说,珊瑚礁的保护是人类共同的责任,需要集体智慧和持续努力。技术创新虽有风险,但也带来了转机,而年轻人的勇气和创意正是推动变革的重要力量。通过开源共生生物技术,或许能为这一美丽而脆弱的海底生态系统创造全新的希望。