随着互联网和数字化进程的不断加速,数据在各行各业中的作用愈加凸显。作为处理和管理数据的重要角色,数据工程师在探索性数据任务中承担着核心责任。所谓探索性数据任务,通常指的是对未知数据集的理解、预处理、分析以及为后续决策打基础的过程。然而,频繁的反馈和技术改进背后,却隐藏着诸多令人头疼的痛点。深入了解这些挑战,能够帮助数据从业者更好地应对现实问题,也为相关产品和平台的优化提供参考。首先,数据访问权限限制是阻碍探索性数据任务启动的最大障碍之一。

在企业环境中,数据通常被划分到不同的部门和系统中,受到安全和合规性的严密控制。数据工程师常常发现,直接访问生产数据库或者大规模导出数据几乎无法实现。原因不仅仅是数据本身的敏感性,还包含组织内部的“信息孤岛”文化。各团队出于保护业务安全或维护自身职责边界的考虑,不愿轻易开通权限。通常只能通过接口(API)获取数据,而这些API设计往往面向单条查询,且速率受限,无法满足批量导出和快速探索的需求。为了绕过这一限制,多次请求API甚至导致系统性能下降,给相关部门造成困扰。

此外,多系统、多权限平台环境下,对权限的管理和审计的复杂性,令数据工程师在日常工作中不得不投入大量时间处理安全合规问题,而非专注于数据本身的分析。其次,数据清洗繁杂且充满不确定因素,是影响探索结果准确性和效率的一大困扰。现实业务数据往往来自拍摄不同平台及人员录入,极易存在格式混乱、缺失、重复甚至错误的情况。例如,一份客户地址数据中,“Austria”(奥地利)被错误拼写上万次,涵盖字母编码、空格、特殊字符等多种变体。在海量数据中,这样的错误成千上万倍放大,极大增加后续分析压力和出错风险。更为复杂的是,错误不仅仅是单字段拼写问题,诸如城市与州的不匹配、时间戳异常以及数据间逻辑关系错乱也时有发生。

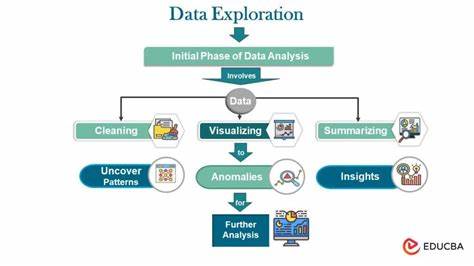

即使采用传统数据标准化工具,仍难以处理所有边缘及语义错误,需人工大量干预。当前不少数据团队尝试通过建立‘字典’有效值映射来限定数据输入范围,或引入异常检测模型,以自动纠正简单拼写错误。但针对关联字段互斥、业务逻辑错误等典型数据质量缺陷,依然缺乏理想的自动化手段。第三,现有数据处理及可视化工具在探索数据时带来的困扰不可小觑。虽然SQL和Python的pandas库依旧是行业标准,但两者在大规模数据处理、交互性分析和结果复现方面存在局限。常见的绘图库与界面数据展示工具也经常因为功能单一、性能瓶颈或兼容性差被诟病。

尤其是在快速迭代调查数据特征的过程中,工程师往往需要频繁切换不同的工具或界面,造成认知负载和效率拖累。此外,团队内部对工具链的统一标准缺乏,不同成员使用习惯迥异,导致数据分析成果难以共享和复用。大部分数据平台目前并未实现将数据查询、清洗、可视化和报告无缝整合的理想状态,这使得探索数据常常成为多个碎片化工作流的组合,令人员花费大量时间在格式转移和信息同步中。第四,沟通与协作的低效也对探索性数据工作产生很大负面影响。业务需求往往通过多渠道传递,如Slack 、邮件、Jira任务管理以及文档平台Notion等。数据工程师在收到请求后,需要将分析结果反馈至不同系统,反复复制粘贴信息,既耗时又易出错。

这种“重复劳动”造成的心理负担显著,甚至有从业者戏称“工作中80%的时间都花在了‘与人工智能无关的工作’”。更糟糕的是,业务方和技术方对数据的理解往往存在差异,沟通内容偏离核心目标,导致分析迭代频繁。对此,一些创新工具尝试将对话、任务和文档融合为同一流程平台,减少上下游衔接摩擦。但整体行业尚处于起步阶段,尚未形成占主导地位的解决方案。第五,组织文化和业务流程本身的复杂性加剧了探索性数据工作的难度。业务决策往往依赖数据洞察,而组织内却可能缺乏对数据驱动决策理念的真正理解。

部门之间利益冲突、流程繁琐、管理层指标单一,均令数据分析结果难以被充分采纳与应用。另一方面,数据项目的需求经常发生变化,探索性分析需要灵活调整思路,但在严格的项目管理体系下,数据工程师难以自由发挥,工作效率受限。这不仅是技术问题,更是企业文化的重大挑战。值得一提的是,随着人工智能和大语言模型的发展,部分数据预处理与探索任务已有自动化和智能化趋势。例如,智能数据清洗、自动异常检测以及自然语言查询接口逐渐成为现实,极大地简化了工作流程并减少人为错误。但对现有系统的兼容性、数据安全性的要求依然是推广普及的障碍。

综合来看,数据工程师在探索性数据任务中面临的痛点主要包括数据访问受限、数据质量低下、工具生态不完善、信息沟通分散以及组织文化阻力。这些问题交织在一起,极大地影响了数据工作的效率和质量。为了缓解这些挑战,企业应着力搭建统一安全的数据平台,提供高效批量数据访问权限,同时投资数据质量治理体系,引入智能数据校验和纠错机制。在工具选择上,应追求支持多维度数据操作、可视化和协作的集成平台,减少切换负担。此外,加强业务与数据团队的沟通机制,建立统一的需求管理和反馈流程,可以有效降低“工作关于工作的重复负担”。更为根本的是,推动企业文化向数据驱动转变,确立明确数据产品负责人(PO),使数据工作围绕业务价值有序开展。

总之,探索性数据任务尽管伴随诸多痛点,但也是数据工程师展现技术实力与业务敏感度的关键舞台。只有正视问题,持续优化技术与管理手段,才能释放数据潜能驱动真正有意义的决策创新。