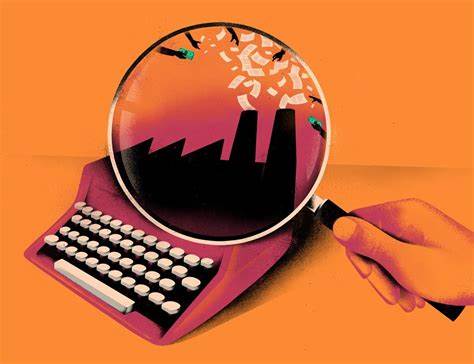

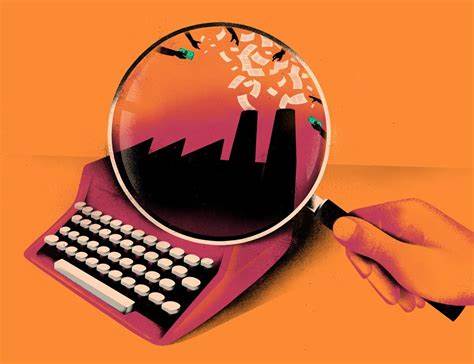

学术诚信一直被视为科学研究的基石,但近年来“论文工厂”现象愈演愈烈,让这一基石面临前所未有的挑战。所谓“论文工厂”,即专门伪造、代写学术论文,并将作者身份出售给付费客户的黑色产业链。这种行为不仅严重侵蚀了学术生态,还对科研伦理和成果的真实性构成了威胁。2025年6月,国际权威科学杂志Nature发布深度调查报道,揭示了这一地下市场的运作机制以及背后错综复杂的因素,为公众和学界敲响警钟。Nature的报道中提到,一位名叫Omar的生物医学研究人员通过私人社交平台,公开寻求付费加名的机会,明显反映出部分科研人员因职场压力、晋升需求而走向违规的困境。论文作者身份的买卖,已经成为某些学者获得虚假学术成就的捷径,也助长了造假环境的蔓延。

论文工厂多以定价出售论文构思、实验数据、撰写和修改等全套服务,甚至会在发表成功后继续出售作者名额。业务流程高度专业化,从伪造数据到伪装同行评审,环环相扣,隐蔽迅速,令监管部门难以追踪。 Nature文章指出,这种黑色产业兴起的根本原因之一是当代科研评价体系过度依赖发表数量和期刊影响因子。高校和科研机构往往将论文发表数量作为评价人才和评定职称的核心指标,激发了一部分研究者追求“快钱”和急功近利,导致道德底线被侵蚀。商业机构利用这一点,通过搭建隐秘的平台连接需求方与专家作者,形成海外与国内联动的体系,甚至涉入跨境数据传输和洗钱活动。论文工厂还善于利用现代信息科技,包括人工智能辅助撰写、数据造假软件和加密通信技术,增强欺骗性和隐身能力,增加打击难度。

学界对此局面感到忧虑并已采取多种应对举措。诸多期刊纷纷强化审查流程,通过同行验证、数据追溯、图片取证和作者身份核查等手段提升防伪能力。多个国家开始制订专门法律法规,明确将学术造假纳入法律制裁范畴。学术界内部也在倡导科研诚信教育,提升研究人员的道德意识,呼吁构建更加公正合理的评价体系,减轻以论文数量论英雄的压力。除了官方监管和学术机构自律,公众的参与同样重要。随着信息技术的发展,越来越多的独立调查员和学术“侦探”涌现,他们通过数据比对、内容密度分析等技术手段协助揭露假论文,推动透明化。

媒体对事件的深度报道也引发广泛关注,促使社会对科研诚信有了更深入的理解和警觉。论文工厂现象提醒人们,科学研究不仅是技术和知识的积累,更是人类信誉的体现。仅有高水平的科研成果是不够的,维护科学精神和学术伦理的纯洁性同样关键。未来,要遏制论文买卖和造假现象,必须深化改革科研评价机制,培养有担当的学术环境,同时加大技术监管力度和法律惩戒力度。Nature的专题调查为我们展示了问题的全貌,让学界和社会看清背后的挑战,也为治理探寻了方向。学术诚信的守护,需要全球科研共同体携手努力,构筑坚实防线。

唯有如此,科学才能真正服务于人类进步,体现其应有的价值与尊重。