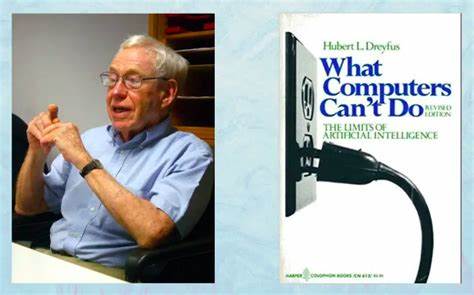

人工智能作为当代科技领域的前沿话题,吸引了无数科学家、工程师和哲学家的关注。然而,理应引领AI发展的乐观主义并非没有质疑的声音。作为著名哲学家,休伯特·德雷福斯对人工智能研究提出了深刻而犀利的批判,质疑早期AI的哲学基础和方法论,这种观点在现代人工智能的发展中依然具有重要的参考价值。休伯特·德雷福斯的批判始于20世纪60年代,他对当时流行的符号主义人工智能表达了清晰的不信任。符号主义,也称为“好老式人工智能”(GOFAI),试图通过对世界的形式化符号进行操作来模拟人类智能。早期AI研究者们坚信,只要设计出足够复杂的符号系统,计算机便能实现真正的智能。

德雷福斯认为,这种基于符号操作的认知模型忽视了人类智能的核心特征,即许多智能行为源自非形式化、潜意识的过程和直觉判断。德雷福斯指出,人类的专业知识和技能并非简单的规则集合,而是包含大量的隐含知识、情境感知以及身体体验,这些无法被完全提取成明确的符号和逻辑规则。他借鉴了现代大陆哲学家如海德格尔和梅洛-庞蒂的观点,强调人与世界的“生存在”(Dasein)状态,主张智能是深入嵌入于身体经验和文化背景之中的整体存在方式。这一视角直接挑战了人工智能领域普遍接受的“信息处理模型”和理性主义思维。德雷福斯对人工智能领域所持的怀疑,其中最核心的体现是他总结的四个假设,这些假设构成了早期AI研究的哲学前提。首先,生物学假设认为大脑的信息处理是通过一种类似开关的离散操作完成的;其次,心理学假设认为心智能被视为根据正式规则处理信息的装置;第三,认识论假设认为所有知识都可以形式化;最后,存在论假设则认为世界由可独立描述的事实组成。

德雷福斯认为,至少其中一个假设是错误的,而这也使得传统AI方法难以实现真正意义上的智能。德雷福斯批判中非常突出的一点是“知道如何”(knowing-how)与“知道什么”(knowing-that)之间的区别。早期AI大多模拟人类的“知道什么”,即通过严密的逻辑推理和显式规则解决问题,但忽略了“知道如何”的直觉性和非符号化性质。后者体现了人们在日常生活中无需显式思考便能做出的快速反应,是技能和专业知识的精髓。通过强调这种区别,德雷福斯指出AI难以通过纯粹的符号规则来模拟人类的直觉和熟练操作能力。在他1965年的论文《炼金术与人工智能》中,德雷福斯用“炼金术”比喻早期人工智能,讽刺其基础理论是迷信和过度乐观的臆想。

当时,诸多人工智能先锋如赫伯特·西蒙曾预测,计算机将在近十年内达到极其高级的智能水平,比如成为国际象棋冠军或发现重要数学定理。但事实证明,这些预言并未应验,德雷福斯的批评在后来被证明具有前瞻性和现实意义。早期人工智能界对德雷福斯的批评反应强烈甚至带有敌意,认为其无视了科学事实。然而,随着时间推移,AI研究开始逐渐向连接主义、机器人学和统计学习转变,这些方法强调“子符号”(sub-symbolic)处理,部分回应了德雷福斯的质疑。尤其是神经网络和深度学习的崛起,展现了处理大规模数据和隐含模式识别的强大能力,这种“直觉”式的学习方式与德雷福斯所强调的非符号化知识有着某种相似性。尽管如此,德雷福斯仍然对当前的AI发展保持一定批判态度,特别是在2007年发表的论文中指出,许多所谓的“海德格尔式人工智能”项目依然未能真正实现情境学习和世界理解的动态能力。

一些行为型机器人依旧停留在简单反射机制的层面,缺乏对环境的深层次“意义”的把握,这一局限正是德雷福斯所强调的“框架问题”与环境学习不足。德雷福斯的哲学视角为现代人工智能提出了持续的反思,提醒研究者们不可忽略人类智能中非形式化、情境嵌入和身体化的特征。尤其是在人工智能迅猛发展的当下,如何将人的文化、目的、需求身体性等复杂因素纳入机器学习和智能系统,已经成为AI伦理、泛智能(AGI)以及人机交互等领域的重要课题。德雷福斯的贡献不仅仅在于批评,更在于其深刻哲学洞察为人工智能带来了更为谦逊和务实的发展路径。在他的视野里,AI不应盲目追求万能智能,而应认识到人的存在的复杂性,尊重知识的非形式化维度并探求新的计算范式。综上所述,休伯特·德雷福斯对人工智能的批判为科技界和哲学界提供了宝贵的警示与启迪。

尽管他曾被视为非主流甚至被排斥,但随着AI技术尤其是子符号方法的兴起,许多他的观点逐渐得到认可。未来的人工智能发展,需要更加深入地整合人的身体经验、文化语境以及隐含知识,才能真正实现类人智能的突破。德雷福斯的思想提醒我们,唯有将技术与哲学、认知科学人文关怀结合,才能在人工智能之路上走得更加稳健和长远。