二战结束后,欧洲大陆陷入重建与调整的复杂时期。德国作为战败国,其领土划分和赔偿问题成为国际社会关注的焦点。1963年,一个鲜为人知却极具趣味性的经济事件在这一背景下诞生——德国“夜间黄油税务漏洞”(Butternacht)。这场事件不仅是一次商业头脑的绝佳体现,更成为研究战后欧洲边境变迁及中小商人智慧的经典案例。 故事的背景是在二战结束后,荷兰从德国夺取了包括两个小村庄和若干零星土地的领土作为战争赔偿。这些地区在多年间由荷兰实际控制,直到1963年8月1日,这些土地才正式返还给德国。

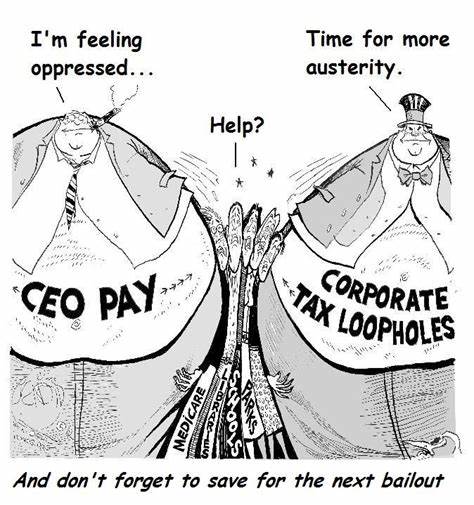

返还时,双方约定荷兰将获得相当于2.8亿德国马克的赔偿,其中涉及大量复杂条款。 这段历史中的关键地点是名为埃尔滕(Elten)的村庄。该村庄当时的地理位置至关重要,因为它位于德荷边境,非常靠近经济活跃的区域。此时,荷兰和德国之间在食物价格上存在显著差异。特别是黄油、咖啡和奶酪等食品,在荷兰市场价格远低于德国,黄油每公斤价格甚至便宜2荷兰盾,折合现今约5欧元。 聪明的荷兰企业家们敏锐地意识到了这一点。

在1963年7月31日的深夜至8月1日清晨,这批企业家组织了约150辆卡车,装载大量价格更低的荷兰食品。一旦午夜钟声响起,德国政府正式接管埃尔滕和其他地区后,边界随之移动,这些货物名义上从荷兰“进入”德国,但实际货物没有移动。利用这一点,他们成功规避了进口关税,实现了一夜之间的巨额利润,据估计盈利高达5000万到6000万荷兰盾。 这场“夜间黄油”事件不只是一个巧妙的税务漏洞,更是一场边境移动带来的经济奇迹。货物实际上未曾跨境,但边境线的变更使得这些商品价格差的优势被最大化利用。对企业家而言,这是战后经济复兴期难得的获利机会,对当地居民及政府来说,也起到了一定经济刺激作用。

埃尔滕村庄在荷兰占领期间并未因战争赔偿和边境变动而陷入财政困境,反而成为游客青睐的地方。游客不仅被战争故事吸引,更乐于踏足附近82米高的埃尔滕山,这一风景名胜也促进了地方旅游发展。战争期间的领土换手没有给该村带来负面经济影响,反倒使其在这一区域成为少有的“不负债”的德国城镇。 深入了解这段历史,我们还可以看到更广泛的地缘政治背景。荷兰原计划从德国更大范围的地区获得赔偿甚至实施大规模领土 annexation,包括下萨克森和北威州在内的大片土地,以及数百万德国人的迁移计划。但由于盟军特别是美国的强烈反对,荷兰最终只能获得小型区域,人口约有一万。

这显示战后国际政治中力量对比以及道德底线的重要性。 这一历史事件也让人联想到欧洲其它边境地区的独特情况。例如,在荷兰与比利时交界的巴勒镇(Baarle),有些住宅和商业建筑跨越两个国家的边境,甚至普通居民可以从一间房的房间走到隔壁的房间就跨越国界。这类例子反映了欧洲边境线的复杂和多样性,而埃尔滕“夜间黄油”事件则体现了利用边境变动实现商业利益的奇妙契机。 如今,埃尔滕事件虽然已成历史,但它留下的教训和启示依然值得商业界和政策制定者深思。它提醒我们,边界和政策的微小变动可能诱发巨大的经济活动,政策设计时必须充分预见潜在的漏洞。

此外,理解边境历史中的经济因素,有助于更加全面地看待当代欧洲的政治经济关系。 1963年“夜间黄油”事件是战后欧洲历史上一段鲜活、生动的案例。无论是商机的发掘,还是边境变迁对经济的直接影响,都为现代跨境贸易和国际关系研究提供了宝贵的经验。正如一场边界的微调,可以瞬间改变财富的流向,历史从未停止教我们如何在变动中寻找机会。 综观这段往事,不仅是对历史细节的回顾,也是对人类智慧的赞美。经过近60年的风雨洗礼,埃尔滕“夜间黄油”故事以独特的角度,展现了欧洲战后土地归属、经济复兴和创新商业策略的有机结合。

这种知识和经验,依然激励着新时代在全球化浪潮中探寻成长路径的企业家和政策制定者。