近年来,随着科技迅猛进步,监控摄像头已不仅仅是简单的安全工具,而成为影响一个国家社会治理和民众日常生活的关键节点。中国正是这种现象的典型代表:从城市街头到商场地铁,无处不在的摄像头构成了一个庞大而复杂的监控网络,捕捉着每一刻的动态。此种监控技术并非仅仅出于安全考虑,还融入了一系列数据算法与人工智能,形塑着一个高度数字化、程序化的城市秩序,给世界展示了一幅未来社会的生动画卷。 在中国,摄像头的普及已经成为一种社会常态。人们习惯了在公众空间被记录和分析,这种对视觉数据的无缝捕获让社会安全指数大幅提高。许多中国民众甚至因这种无所不在的监控而感到城市更干净、更安全,儿童在拥挤的街头能自由活动而不用过分担心失踪或犯罪。

然而,这种提升安全感的背后,是一种对个人自由和隐私不断被削减的现实。公众几乎没有选择的余地,所有行动轨迹、自身的身份信息乃至消费行为都被数字化并实时监控。 与此同时,这套系统不仅仅单纯监测行为,更通过大数据算法进行预测分析——既可以实时预防犯罪,也能针对所谓“潜在风险人员”采取限制措施。政治异见人士、边缘群体甚至普通民众,也可能因智能算法筛选而面临活动受限的情况。由此,监控技术被赋予了从保障公共安全转向强化政治控制的功能,形成了一个高度自动化的社会治理机制。 中国的“无现金社会”现象也是全景监控体系中不可忽视的一部分。

现金支付日益减少,手机支付如微信和支付宝几乎垄断了金融交易渠道。虽然极大方便了消费体验,也带来了数据透明化和可追溯的管理效果,但所有消费记录、流动路线也一并成为监控网络的一部分。个人的资金流动不再隐秘,任何异常都可能引起系统注意,从而被纳入风险评估模型中。整个社会的数据生态系统呈现出高度协同,使得公共管理与私生活体验之间的界限愈发模糊。 新冠疫情的爆发加速了这些技术的广泛应用。通过健康码系统、疫情接触者追踪和区域封控,政府利用数字工具实现了精确管理和风险隔离。

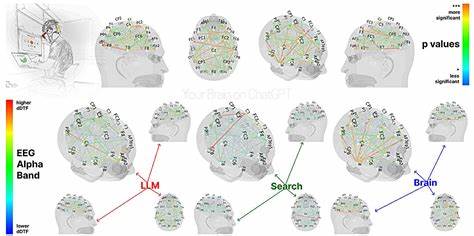

这些措施在控制疫情扩散中发挥了显著作用,却也成为监控技术极致深化的契机。疫情结束后,相关的数据采集和分析体系继续保持活跃状态,成为社会治理的恒常手段。社会对数字监控的接受度和依赖性迅速提升,隐私保护问题被日益边缘化。 技术的发展使得监控摄像头的性能大幅提升,结合人脸识别、行为分析和大数据计算,有能力实时识别个人身份和行为异常。这些核心技术不仅服务于公共安全,也逐渐延伸至商业营销、城市管理和社会服务等各方面。比如,通过摄像头分析人流分布优化交通信号,或是通过用户行为画像精准推荐商品和服务。

摄像头不再仅是单向捕捉工具,而成为智能化城市的大脑聚合点。 尽管如此,公众对此趋势的反应并非单一。许多人对安全感提升表示肯定,特别是对于减少街头犯罪、保障弱势群体安全的积极作用持支持态度。但也有人忧虑这会带来“数字铁笼”效应,人们日渐丧失匿名权和自由行动的空间,同时对政府权力的监督和制约受限。海外观察人士对中国模式既好奇又戒备,担忧这一未来社会形态的副作用可能在全球普及,对人权和民主带来巨大挑战。 从更宏观的角度看,中国监控体系的快速发展隐含着关于技术治理伦理的深刻思考。

监控本质上是权力运作的现代形式,涉及到如何平衡公共利益和个人权利。技术不断革新,但法律法规、社会共识和伦理框架却常常滞后。面对越来越全面和深入的监控,社会如何构建规则以保障公平、透明和负责任的使用,成为亟需解决的问题。 可以说,中国的监控镜头所反映出的,不仅是一个国家的社会治理智慧,更是人类社会在面对科技进步时必须做出的价值判断。随着类似技术在全球范围内扩散,其他国家也难以逃避监控带来的利弊权衡。如果监控技术能够为社会带来更高安全与效率,那就必须警惕其可能导致的自由侵蚀和权力滥用。

打造一个既安全又自由的数字未来,是全人类共同的挑战和使命。 展望未来,监控技术还将不断迭代升级,智能化、自动化水平将持续提升。如何在技术赋能下实现社会和谐与人的尊严共存,将决定未来社会的面貌。中国的经验为全球提供了宝贵的参考,但也提醒我们反思科技之下的伦理边界。在监控的镜头中,我们或许可以预见未来社会的影子,但更应当努力确保那个未来是自由公正而非监控铁笼。 总结来看,中国通过无处不在的摄像头和大数据系统,展示了未来社会管理与安全防范的可能路径。

这种模式在提升公共秩序和生活便利性的同时,也引发了关于隐私权、自由和伦理规范的广泛讨论。面对科技带来的变革,各国应当谨慎借鉴,积极探寻适合自身国情的科技治理方案,确保技术进步服务于人的全面发展而非束缚。监控摄像头不仅是现实的注视工具,更是未来社会的镜鉴。