近年来,区块链技术因其去中心化、安全透明的特性,广受全球投资者和技术专家的追捧。然而,随着区块链项目的不断发展和应用,安全隐患也逐渐暴露出来。2019年初,知名加密货币交易平台Coinbase公布,黑客通过对以太坊经典区块链实施“51%攻击”,成功盗取了价值约110万美元的加密货币。这一事件不仅震动了加密圈,也引发了对区块链安全性的新一轮深刻反思。 以太坊经典(Ethereum Classic, ETC)是以太坊(Ethereum)区块链的原始版本。2016年,为了回应一次重大资金被盗事件,以太坊开发团队通过硬分叉建立了新的以太坊区块链,旨在撤销那次盗窃导致的损失。

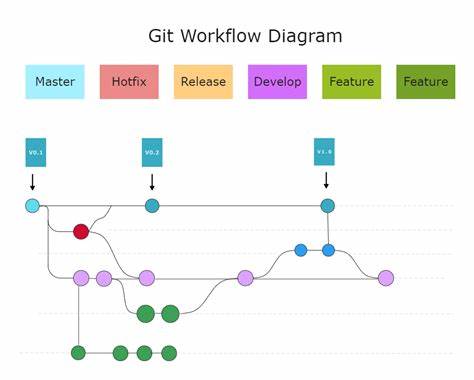

然而,部分用户选择继续使用原链,这部分群体称之为以太坊经典社区。与如今市值高达155亿美元的以太坊相比,以太坊经典的市值约为5亿美元,体量相对较小。正是这种生态上的分化,为黑客的“51%攻击”提供了可乘之机。 所谓“51%攻击”,是指某个矿工或组织控制了超过全网计算能力的一半,从而能够操控区块链的交易记录。控制者可以在看到已完成交易后,制造一个不同版本的链(称为分叉链),使得部分交易在该链上无效,从而实现双重支付,即利用同一笔币进行多次支付。这种攻击事实上挖掘了区块链系统中的核心漏洞,损害了所有参与者对区块链数据不可篡改性的信任基石。

本次针对以太坊经典的攻击揭示了小型区块链项目在算力安全保障上的脆弱性。以太坊经典虽然仍拥有一定用户基础和市场流通,但相较于以太坊主链,其整体网络算力偏低,使得控制大部分网络算力的成本相对可控。黑客借此优势,快速地重组了区块链记录,从而实施了诈骗行为。 面对袭击事件,主流交易平台Coinbase和Kraken随即暂停了以太坊经典相关交易,防止损失进一步扩大。同时,以太坊经典官方呼吁各大交易所大幅延长交易确认时间,希望通过增加确认区块数,提高网络对此类攻击的抵抗能力。即便如此,这场攻击仍然暴露了区块链技术在安全性方面的挑战,也给所有加密货币项目敲响了警钟。

“51%攻击”并非首次出现在区块链领域。早在比特币诞生之初,开发者和研究人员就对这一安全隐患有所认识。因此,比特币和主流的以太坊网络通过强大的算力和去中心化的矿工分布,有效降低了攻击风险。不过,当区块链生态逐渐细分,涌现出众多小型或分叉链时,这些链条的安全状态往往不容乐观。因算力分散不够,恶意攻击者可以相对较低成本地控制网络,从而对用户资产安全构成威胁。 此次攻击事件也激发了区块链社区对未来技术改进的思考。

如何有效防止“51%攻击”,成为研究重点。部分方案包括提升算力分布的多样性和去中心化程度,采用新的共识机制如权益证明(Proof of Stake),以及加强交易确认的时间和条件等。此外,通过设计智能合约和跨链协议增强资产安全,也成为区块链安全体系的重要补充。 从投资者角度看,参与加密货币交易需警惕安全风险,特别是对规模较小或安全性薄弱的区块链项目应保持谨慎态度。在享受区块链带来的创新与盈利机会时,更需关注背后的安全保障和技术稳定性。交易平台和项目方同样需要加强用户资产的保护措施,及时响应安全事件,避免损失扩大。

以太坊经典遭遇“51%攻击”事件代表了区块链技术发展过程中不可忽视的成长痛点。它提醒从业者和用户,区块链并非铁壁铠甲,而是一种不断完善和进化的技术体系。只有通过持续深化技术研究、提升安全防护水平,并倡导透明规范的运营生态,才能真正实现区块链的潜力,为数字经济安全稳定发展铺平道路。未来,区块链与加密货币领域的安全问题依然是核心议题,只有大家共同努力,才能推动行业走向更成熟、安全和可信赖的阶段。