在现代软件开发的世界中,“返工”几乎是不可避免的一个环节。然而,关于我们究竟需要多少返工,这个问题却远比表面看起来复杂。返工通常指的是修正那些无法接受的代码缺陷,区别于仅仅是代码重构或设计优化的情况。虽然返工常被看作是延误项目进度、增加成本和浪费资源的罪魁祸首,但对返工的态度及其合理程度的探讨却远超初步印象。 很多人认为在软件开发中应尽可能杜绝返工,追求百分之百的代码成功率。理想状态下,测试部门不该发现任何缺陷,代码评审一次通过,发布版本完美无瑕。

这样的结果乍看之下似乎令人欣喜,但现实却往往并非如此。如果连续几个季度测试没有报告任何问题,反而可能让人怀疑测试的严谨性和有效性。代码缺陷和返工,某种程度上是验证软件质量检测系统有效性的标志之一,没有缺陷反馈的系统,其可信度也难以保证。 软件开发中的返工并不仅仅是程序员个人能力的体现,它更像是开发团队与测试团队之间、开发流程与质量管理机制之间的一种动态竞争。代码一次性通过检测固然理想,但若检测门槛被不断调整得过于严苛,则返工频繁、工作节奏受阻的情况也会随之加剧,从而形成一个责难循环。在这个循环中,测试人员的工作价值依赖于“发现问题”,而程序员的能力往往因代码被拒而被质疑。

反之,如果代码质量真的提升到了极致,以至于测试人员难以找出任何缺陷,那么测试的存在价值和防护机制的合理性也会受到挑战。 在许多真实的开发场景中,数据指出通过多重质量检测流程,代码的最终通过率往往并不乐观。比如某些模拟测试表明,整体流水线的通过率可能仅有百分之五十八左右。这意味着大量的时间和资源都花费在不断修正代码中的问题上,给项目带来额外180小时甚至更多的返工时间。而这些数据仅仅是返工本身的时间,没有包括实际开发时间和测试排队等待的时间。 传统的质量控制机制有一个隐含的现成代价,它通过制造返工需求来维持整个体系的平衡。

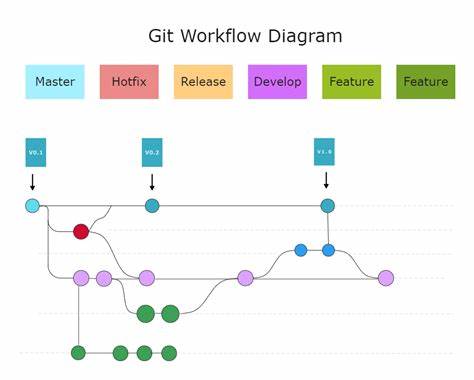

让测试门槛人为提高,既带来了更多的确认机制,也培养了一种对返工的“需求”,反过来又会增加成本、延缓项目交付。这种模式导致了工作效率的降低和团队成员之间的信任削弱,也使得整体协作生态无法实现最大化的良性循环。 那么,有没有可能在保证高标准质量的前提下,减少返工,提高开发效率?答案是肯定的。现代软件开发的趋势之一便是提升开发体验,让开发者可以在代码撰写阶段就尽量避免错误的产生。所谓“左移”,即把检测和质量把控尽可能向代码编写的早期阶段转移,这是一条被验证过的有效路径。 静态类型检查、设计契约(Design by Contract)等技术就是左移策略的典型体现。

通过类型系统的严格定义,很多潜在错误可以在编译阶段被发现,而不是等到运行时才爆发。尽管动态语言天然比较灵活,但近年来很多动态语言引入了类型注解和检查工具,极大增强了错误的捕获能力。除此之外,现代集成开发环境(IDE)普遍集成了代码检查和提示功能,能在代码开发过程中实时指出潜在问题和代码味道。虽然部分程序员会忽略这些警告,但合理利用这些工具,实际能够提升整体质量。 此外,代码质量提升离不开自动化工具的支持。各种静态代码分析工具(lint)能够识别不规范的代码写法、潜在的安全隐患和设计缺陷,为开发者提供重要反馈。

测试驱动开发(TDD)作为更进一步的质量保障方法,通过先写测试再写代码的流程保障了代码行为的正确性。它不仅能确保功能的实现,还便于后期修改和重构。这些实践帮助团队减少了传统返工的频次和严重程度,使代码质量在源头得到保障。 自动化测试工具如Playwright和Storybook的使用,也极大提升了UI测试和端到端测试的可靠性。自动化测试快速、稳定,能够在持续集成和持续部署(CI/CD)流程中发挥核心作用。它让开发团队能够更早更快地发现并解决问题,避免测试瓶颈和过多返工堆积。

然而,比起所有技术手段,团队协作带来的价值往往被低估。多样化、技能互补的团队成员协同工作,能覆盖更广的知识领域,减少知识盲区。在软件开发领域,没有人能够完全掌握所有语言语法、标准库和业务逻辑的细节。共同协作使团队成员能够相互补充,发现单独开发时可能忽视的问题。以人为本,注重沟通和协作,恰恰是提升代码质量、减少返工的最根本保障。 当然,消除返工不意味着消灭所有小问题。

现实中,合适的返工和错误反馈其实也是质量体系的重要标志。它保证了数据验证的真实和检测机制的有效,也让团队对质量有了深刻的感知。同时,适度的返工能保持持续改进的动力。如果代码永远没有被挑剔和返工,反而可能意味着检测不到任何价值数据,失去了提升的依据。 在整个软件开发过程中,如何处理返工,决定了系统的效率和健康度。提高要求并非简单地拒绝返工,而是在于让开发者拥有强大的工具和支持,让他们在源头写出更可靠的代码,从而自然而然减少高成本的返工压力。

这种转变不仅节约了时间和金钱,更重要的是释放了开发者的创造力和积极性,从而推动企业整体向更高质量和更快节奏的发展迈进。 总结来说,返工是软件开发不可避免的环节,但“返工越多越好”或“完全无返工”的极端想法都难以实现理想效果。关键在于找到一个平衡点,尽可能早期识别和解决问题,以降低高昂代价的返工,同时确保质量保障体系的真实有效。通过技术手段和人文协作的融合,优化开发流程,提升开发体验,才能真正实现少返工、高质量的理想软件开发环境。