在数字信息时代,数据安全成为人们关注的焦点之一。然而,2025年上半年,一起涉及16亿条登录凭证的巨大数据泄露事件悄然暴露,引发了业内极大关注,但鲜为大众所知。这批散落于30多个不同数据库中的庞大数据,不仅涵盖了数以亿计的身份凭证,还可能包含了大量重叠信息。其来源多被认为是由各种名为“信息窃取者”的恶意软件造成的,此类软件能够悄无声息地窃取用户的浏览器数据、密码、认证令牌甚至会话cookie,给用户带来了极大的安全风险。数据的近期时间戳表明,这并非因旧泄露数据的简单重复,而是反映了当前网络攻防战中的新趋势。此次泄露的庞大规模直指网络安全防护的重大漏洞,各种社交平台、在线工具、VPN、开发者平台等几乎无一幸免,体现出用户数据频繁处于暴露状态。

尽管媒体曾关注过一部分相关数据库,但与16亿条信息的整体规模相比,那些报道仅是冰山一角,且网络攻击者依然活跃,不断有新的大型泄露事件浮出水面。攻击者获得如此巨量的登录凭证后,可以轻易发起账户劫持、身份盗窃、勒索攻击甚至商业邮件欺诈等多种恶意行为。消息透露,多数数据库曾经仅短暂暴露,且主要通过未加保护的Elasticsearch实例或云存储服务被发现。由于数据命名普遍较为模糊,具体来源难以追溯,部分数据甚至带有某些地区特定的语言标识和目标服务信息,如涉及俄语区域或特定即时通讯平台Telegram的相关账号。值得特别注意的是,泄露凭证中存在大量的会话令牌和cookie信息,这些内容常被利用来绕过传统的两步验证控制,极大提升了攻击的成功率,尤其对没有开启多重身份认证或采取良好凭证管理的组织和个人构成严峻威胁。该事件不仅暴露了庞大日志的安全隐患,也映射出信息窃取软件的广泛传播和隐秘活动。

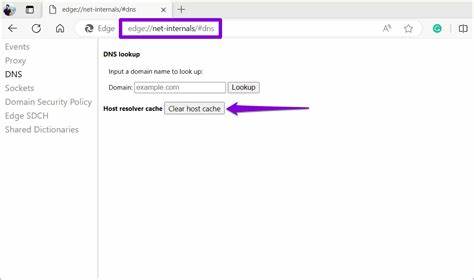

像RedLine、Raccoon、Vidar等著名infostealer工具持续活跃,这些恶意软件通常伪装成合法软件或附着于钓鱼邮件附件,在用户不知情的情况下窃取大量敏感信息。更令人担忧的是,这些工具的攻击目标已从传统的Windows扩展至macOS和Android设备,令不同操作系统用户均可能沦为受害者。面对这场无声无息但规模巨大的泄露影响,用户提升安全防范意识尤为关键。基础的网络安全习惯至关重要,例如使用强而独特的密码,合理启用密码管理器以避免密码重用及泄露带来的连锁反应,及时开启多因素认证为账户增加一道坚固防线,定期检查账户活动以及快速应对任何异常情况,也都是有效避免损失的重要手段。针对信息窃取软件传播的危害,用户应当重视软件和系统的及时更新,确保杀毒软件保持最新状态,不轻信和点击来源不明的链接、不随意下载未经验证的软件或附件,以降低感染恶意程序的风险。尽管此次泄露囊括了众多知名服务如Apple、Google和Facebook的登录URL,但研究人员明确表示,泄露并非由于这些公司自身被攻破,而是源自用户端遭受infostealer类恶意软件的攻击。

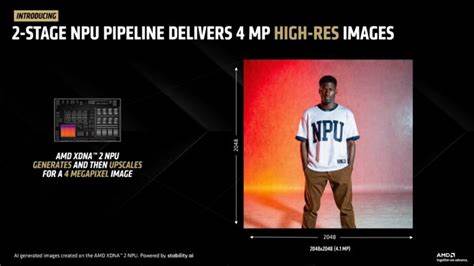

换言之,攻击者通过窃取登录凭证信息实现广泛的跨平台攻击,而非大规模企业服务器被攻破。数据泄露频繁浮现,也反映出如今信息买卖市场的变迁。曾经,暗网和Telegram群组是信息贩卖的主要场所,而现今,大量数据以集中数据库形式存在,似乎显示网络犯罪分子在搜集、储存和利用这些信息的方式日益专业和规模化。传统的凭证抢占、钓鱼已被更加精准的攻击手段取代,巨量数据使得定制化诈骗和身份盗用变得更加高效和普遍。与此同时,业内技术人员及研究者不断加强对这类泄露的监控和分析,力求在数据被恶用之前及早发现隐患。新兴的安全技术——如密码钥匙(Passkeys)——通过消除传统密码记忆和输入过程,利用设备间安全的数字密钥交换机制,有望有效降低此类泄露所带来的风险。

Passkeys的不可复用特性和抗钓鱼能力,使其成为未来数字身份验证的重要方向。与此同时,公众也需了解暗网的存在和运作机制。暗网作为网络匿名交易的重要场所,成为各类数据非法买卖的温床。由于难以追踪,泄露的信息往往在此被不断流转,增加了数据滥用的持续风险。最近几年,类似RockYou2024和“Mother of All Breaches”等巨量数据泄露事件不断震惊业界和公众,这提醒我们,数据安全的压力不仅来源于单点攻击,而是网络犯罪生态系统日趋复杂的表现。面对数据泄露的严峻现实,企业和用户均应强化责任意识。

企业需要投入更多资源提升数据保护水平,加强漏洞管理和安全审计。用户自身则应积极学习安全知识,采取多层次防护措施,让个人隐私数据不轻易成为攻击目标。随着网络安全技术的不断发展和法律法规的逐步完善,未来的数字环境或许能够更加安全可信,但短期内,像这16亿密码泄露事件所揭示的风险依然不容忽视。钥匙是否安全掌握,在很大程度上决定了我们数字身份的安全底线。