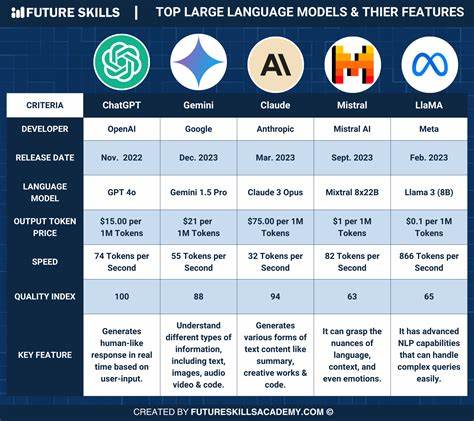

随着科技的飞速发展,开源软件和维修权运动逐渐成为数字时代的重要议题。尽管许多人口头支持开源与维修权的理念,但真正能够将这些理念付诸行动并推动其成功落地的力量却寥寥无几。开源项目如物联网领域的免费软件日益崭露头角,甚至在某些性能指标上超越了商业专有产品,令人本应期待科技企业以开放姿态迎接这股浪潮。然而现实却令人失望。市场中普遍存在“拥抱-扩展-消灭”的掠夺性策略,从微软等软件巨头到小型机械制造商,往往通过捆绑不可拆卸的专有控制软件,限制用户的自由和选择,扼杀开放创新。 成功推动开源与维修权运动的路径其实早已明晰,却始终需要坚定不移地践行。

首先,打造并持续维护具有竞争力的开源替代产品是根基。这些产品需要不仅技术过硬,还须兼具实用性与用户友好性,能够真正满足市场需求并且挑战现有的商业垄断。其次,面向公众尤其是技术实力较强的用户群体进行有效的市场推广至关重要。仅仅依靠开发者自我满足是不够的,必须用通俗易懂的方式传播开源项目的优势和价值,让更多人理解开源的意义,并参与进来。 再者,面对政府部门与公职人员进行正式反馈和倡议,争取立法与政策的支持,是实现制度层面突破的关键步骤。开源和维修权不仅仅是技术创新的问题,更涉及公平商业实践和反垄断的法规框架。

通过施压促使政府及相关机构至少在采购及法规层面考虑开源产品,能够打破许多潜在壁垒,令开源项目获得应有的认可与机会。这种做法不仅为开源项目赢得更多关注,也促进了市场和政策的良性互动。 值得注意的是,许多开发者深陷于“如果你建造了它,他们就会来”的误区,误以为光靠技术实力和创新就足以吸引用户。然而,开源项目的推广成功与否更像是一门融合科学与艺术的“人文工程”:一方面要用事实和数据摧毁对手的种种质疑,另一方面又要以真诚的激情激发公众的行动力与认同感。售卖这些理念的核心就是人与情感的结合,而非冷冰冰的代码和功能描述。 面对企业巨头动辄动辄数以百万计的营销费用,开源倡导者不必盲目与之竞争营销资金,而应将目光聚焦于利用第一修正案赋予的游说权益。

通过合理、合法和有效的公共倡议活动,教育和影响政策制定者,推动政府和企业认可并考虑开源解决方案,形成制度保障。一旦政策环境改善,开源项目的受益空间将极大拓宽。 从实践中学习如何与政府和执法人员对话也相当重要。受到第一修正案审计员的启发,在公共场合合理运用言论自由权用以取证及倡议,体现了对话技巧与策略的价值。倡导者应熟悉自身权利,明确聚焦主题,不偏离核心议题,避免陷入无关纷争。尽管开源和维修权涵盖广泛领域,但始终围绕几个根本性原则展开,才能让倡导更具力度和说服力。

开源与维修权的根基包含数个核心价值。首先是可及性。维修权强调消费者能够获取修理手册、零件和工具,不依赖于厂商或第三方,使其能够自由修理、维护产品。开源则体现在用户可以自由访问源代码,自由研究、修改及分发软件,实现真正的技术民主化。透明度也是开源与维修权的基石。这里的透明不仅是信息明晰,更是指整个产品开发和维护流程开放可视,体现公平与规则的坚持。

用户能够清楚了解产品设计与维修的细节,也能参与软件开发的过程。此外,赋权理念促使用户摆脱对厂商的依赖,自主控制和维护自己的设备和软件环境,增强韧性,抵御腐败与垄断。 环境和可持续性议题 在开源与维修权中也扮演重要角色。维修权延长产品使用寿命,减少电子垃圾。开源代码的重用则支持高效且安全的软件开发模式,促进资源循环与知识共享。两者都能减少浪费,推动绿色科技发展。

开源与维修权同时挑战垄断,促进市场多样性与竞争。它们反对厂商对设备维修及软件的垄断控制,主张自由开放,激发创造力与合作。集体协作带来的创新力使开源项目不断进步,同时维修社区也推动独特的修复技术和方案涌现。最终,消费者权利和自由作为两者核心,相信每个人都应拥有修改、修理与优化自己拥有物品的权利。 在面对持反对或冷淡态度的群体时,一个实际且高效的办法是积极参与政治过程,向地方议员、州长、国会议员等表达关注并询问他们对开源与维修权的立场。如此直接的行动往往能戳破假支持的虚伪,也能让更多人认识到行动的重要性。

空谈毫无意义,只有勇敢站出来,为开源及维修权发声,才能带来真正改变。 随着社会逐渐重视数字权利与环境保护,开源与维修权运动迎来了难得的历史机遇。虽然挑战依然严峻,但只要坚持上述核心原则,结合务实的传播策略和公共游说,广泛发动社区力量,必能打破垄断壁垒,实现技术民主和公平可持续的未来。开源与维修权并非单纯技术范畴,它们代表了公众对自由、透明、公正与创新的渴望,值得每一位热爱科技与社会进步的人奋力支持。