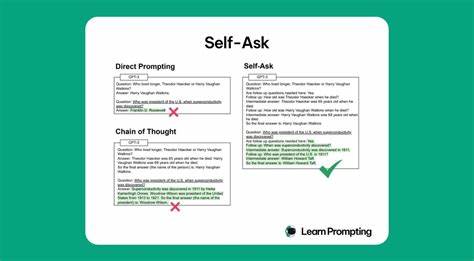

在现代快节奏的信息时代,沟通和表达方式日益数字化,语音、打字成为人与人交流的主要手段。然而,对于一些人来说,传统的口头表达并不是最自然的思考与传达方式。尤其在探讨复杂问题或进行深层次自我对话时,语言的即时性和有限的记忆容量常常造成思绪的断裂和前后文的丢失。于是,越来越多人开始寻找更有效的工具和方法,借助于书写的力量来提升自我思考的质量,其中一种新颖且独特的技巧便是利用纸质便签,实施一种类似“自我提示”的写作法。 这种方法并非简单的写日记或者速记,而是在一张可撕的便签纸上用墨水手写,仿佛制造一个“有长度”的思维空间,让自己在笔尖和脑海之间进行角色切换——既是“提问者”,也是“答问者”。通过在便签上划出横线,将两个角色区分开来,这样的视觉和物理界限促使写作者有意识地在输入与输出的节奏中转换,促使思路更加条理清晰,防止被“思想碎片”拖慢节奏。

这一做法的独特之处在于,它巧妙融合了书写对思维的固定和口语即时反馈的优点。传统的语音对话尽管直观快捷,但其短暂的记忆负载往往让人难以回溯和整合先前的想法。相反,纯电子文本易于修改和删除,这种“可逆性”虽带来便利,却削弱了表达时的思考强迫力,形成“一种思考上的惰性”,导致写作者难以对思路进行彻底的检验和修正。 选择纸和墨水的质感,尤其是使用不可擦写的墨水,在一定程度上制造出了一种“不可撤销”的压力。然而,撕页式的便签设计允许有限的纠正和修订空间,这种适度的“约束感”激发了写作者专注于预先构思和慎重表述,同时又不会因过度永久性而变得恐惧或犹豫。这种微妙的平衡帮助用户迈出了从思维的模糊状态到明确表达的关键一步。

这场景类似与技术界流行的“橡皮鸭调试法”。在计算机编程中,程序员通过向橡皮鸭讲述代码来发现隐藏的错误,借助外部“听众”来理清逻辑。纸质便签自我提示法,则把这种外部角色内化,变成了自己的提示者(提问者)与解答者(“硅胶鸭”)。不同的是,这个“听众”拥有更长、更持久的“上下文”,帮助人们跨越语言表达的即时性障碍,完善思路结构。 随着书写过程的推进,手写内容不仅仅是信息的单向传递,而成为思考的载体和载体间的桥梁,形成了一个动态变化的知识网络。每一页便签都能够作为独立的思考单元,又能通过横线分隔代表的角色转换,深化问题与答案的交互。

这种“纸上对话”自成体系,逐渐积累成为了思维的延展空间。 对许多人而言,口头自我提问和反思往往受到现场情绪、表达速度以及认知短时记忆的限制,思维容易跳跃,难以连贯。而通过书写,不仅节奏被放慢,还可以肉眼捕捉思绪轨迹。这种视觉和触觉的双重刺激,有助于加深对话内容的内化和理解。当人们回顾先前的便签时,便能明确记起之前的自问自答,形成更长的思路连续性。 随着时代的进步,手机、平板、电脑成为主流工具,但纸质媒介依然未被完全取代。

对部分专注于深层思维的人来说,手机上的文字输入相较于纸上书写反而分散注意力,且“可删改”的便捷降低了表达的严肃性和品质。纸张的有限空间和不可撤销的修正约束迫使写作者投入更多精力,激发更专注的头脑风暴。 纸质便签自我提示法非常适合从事创意写作、研究或任何需要深入问题分解的领域。它鼓励人们与内心“对话”,在思维碰撞中发掘新见解,激活潜意识资源。通过扮演“提问者”和“解答者”,人们不仅仅是简单记录,而是主动构建一个实时调整的思维模型。 总而言之,这种结合书写与自我对话的创新方法,有效弥补了口头表达中时间与记忆的局限,克服电子文本编辑的易变性,凭借纸质媒介的独特性质,将思考过程从模糊的脑海搬到明确的纸张上,搭建起一个延长思维长度的实用平台。

尤其适合那些喜欢用文字而非语音自我交流的人群,带来更高效、更具可持续性的思考体验。未来,在数字与纸张的结合中,人们或将发现更多令人耳目一新的自我提示与反思方法,推动思维工具的不断迭代和深化。