随着云计算和容器技术的普及,如何构建跨平台兼容的容器镜像成为许多开发者面临的重要挑战。尤其是在使用Go语言开发微服务和应用时,针对不同的CPU架构如amd64和arm64构建适配的Docker镜像,不仅能保证应用的稳定性和高性能,还能极大地扩展部署场景。本文将深入探讨如何利用Go语言的跨编译能力以及Docker的多阶段构建特性,系统地创建从Go二进制文件出发的跨平台Docker镜像,帮助开发者高效完成多架构容器的构建和发布工作。 Go语言因其高效的编译器和优秀的跨平台支持,成为构建云原生应用和微服务的首选语言。它内置了GOOS和GOARCH环境变量,使得开发者可以轻松为不同的操作系统和CPU架构生成对应的二进制文件。这一特性与Docker的多阶段构建机制结合,极大地简化了跨平台镜像的制作流程。

传统的单阶段Docker文件往往包含整个构建环境,导致镜像庞大且不易移植;而多阶段构建可以将编译与运行环境分离,最终产出的镜像体积更小、安全性更高。 首先,开发者通常会创建一个简单的Go应用,比如一个打印当前操作系统和CPU架构的小程序。将源码放入工作目录后,利用官方的golang基础镜像进行编译,读者可以通过基础Dockerfile实现快速构建。例如,使用golang:1.24版本作为编译环境,复制代码至容器内,执行go build命令生成可执行文件。随后采用scratch镜像作为运行环境,只拷贝编译好的程序进去,从而获得了极简的最终镜像。 然而这种方法存在一定的局限性,主要在于编译基于当前宿主机的架构,无法直接在其它平台上生成可运行的二进制文件。

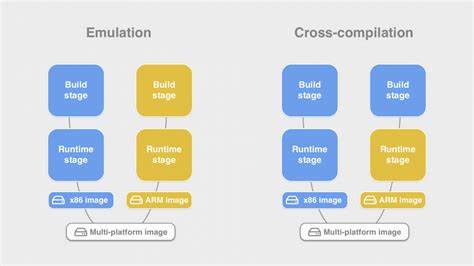

此时,借助Docker官方引入的构建平台参数--platform与构建时环境变量BUILDPLATFORM、TARGETOS、TARGETARCH,可以实现自动传递宿主机架构信息并交由Go环境完成跨平台编译。这种做法极大简化了跨架构构建流程,无需额外搭建复杂的交叉编译环境。 具体而言,在多阶段Dockerfile中,第一阶段使用golang镜像,同时指定构建平台参数,并以ARG声明TARGETOS和TARGETARCH。通过给go build命令添加环境变量GOOS和GOARCH,令Go编译器按需生成对应架构的二进制文件。最终在第二阶段中拷贝该编译结果到较小的基础镜像中运行。开发者只需在docker build时使用--platform参数指定目标平台,例如linux/arm64,即可完成arm架构下的镜像构建,无需在本地拥有相应架构的硬件。

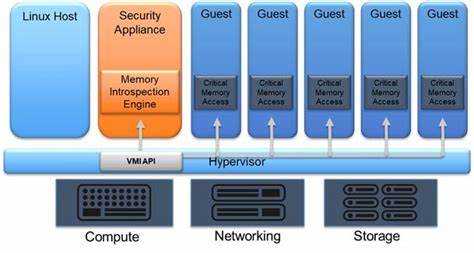

需要注意的是,在非目标架构的主机上运行跨平台镜像时,可能会遇到“exec format error”之类的问题,这是因为宿主机架构与镜像二进制不匹配所致。为避免此类误用,部署前应确保容器运行环境与编译架构一致,或者采用多架构镜像管理策略。 此外,为了增强镜像的安全性和可靠性,不再建议使用scratch作为运行环境。Sketch环境极简缺乏操作系统支持,默认以root用户运行且没有系统证书等基础服务,可能导致安全隐患和兼容问题。一个更好的选择是采用轻量且安全的distroless镜像,例如Chainguard提供的static镜像,该镜像内置非root用户、时区数据及根证书,极大提升运行时的安全性和服务能力。 将最终运行阶段基础镜像替换为Chainguard的static版本,只需修改FROM语句即可,能保持镜像轻量同时提供更完善的运行环境支持。

结合跨平台构建参数,开发者能够创建适用于多架构的安全、稳定容器镜像,满足现代化云端多元部署需求。 对于想更简化构建流程的团队,还可以借助Goreleaser这样成熟的发布工具自动完成跨平台二进制编译及相关Docker镜像构建,支持多架构镜像推送及版本管理,极大提升交付效率。 通过掌握以上技术和实践,开发者不仅能有效解决不同CPU架构间的兼容难题,还能借助Docker多阶段构建和Go工具链的完美配合,实现高效构建跨平台容器镜像。这样的流程不仅减少了对多设备的依赖,降低CI/CD管道复杂度,更助力于构建安全、轻量、可重复的容器基础设施。 随着云计算的快速发展和ARM架构设备逐渐普及,跨架构容器化迈入新的必需阶段。投资于掌握Go语言跨平台编译和Docker多阶段构建技术,将为软件开发与运维注入强大动力。

无论是个人开发者还是企业级团队,都能从中获益,打造灵活适配的现代云端应用,加速持续集成与部署周期,提高用户覆盖面和平台兼容性。 总结来看,从Go源码出发制作跨平台Docker镜像,其核心在于灵活利用GOOS、GOARCH变量协同Docker的多平台构建参数,结合安全轻量的distroless基础镜像,为应用提供长远的跨架构运行保障。随着相关工具链的不断完善,这一流程将日益成熟,成为构建多架构云原生应用的最佳实践之一。