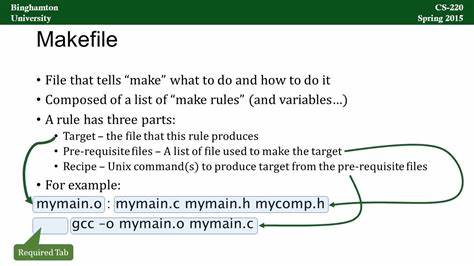

在软件开发的世界里,许多看似不起眼的设计决策最终却引发了广泛的影响,甚至成为程序员们心中的“痛点”。其中,Makefile中的制表符使用规则便是一个典型案例。制表符(Tab)与空格的外观差异微乎其微,却在Makefile的解析中承担截然不同的角色,因而带来了不少困扰和争议。探究这一设计的背后,我们不仅能够感受到计算机科学早期时代的技术限制与选择,还能反映出现代软件工程领域兼容性的挑战。Make是由斯图尔特·费尔德曼(Stuart Feldman)在上世纪70年代末发明的一款自动化构建工具,其主要目的是为了自动管理大型软件项目中的编译流程。Makefile作为其配置脚本,详细规定了各个软件模块的依赖关系和构建规则。

为何Makefile的命令必须用制表符开头而不能用空格,就成为程序设计中一个饱受讨论的细节。根据斯图尔特·费尔德曼的亲述,这一设计并非出于完美的构想,而是折衷和技术限制的产物。Make最初是在一个周末内完成的原型,随后在另一个周末完成了重写。设计中他尝试借助词法分析工具Lex,然而Lex当时处于早期版本,支持的正则表达式功能有限,因此无法灵活地识别所有想要的模式。为了简化识别命令行部分的规则,他选择使用一个固定的模式——以制表符开头(^\t)来区分命令。虽然后来意识到这一决定并不理想,但由于Make迅速获得了第一批用户,他不愿轻易更改已经使用中的语法,以免破坏兼容性。

因此,Makefile中命令必须以制表符开始成为不可逆转的规范。从技术角度看,这一规定导致程序员们在编辑Makefile时必须格外注意,尤其是文本编辑器中的制表符和空格常常难以分辨,稍有不慎就会引发构建失败或者奇怪的错误。尽管当今许多编辑器提供了制表符显示和自动转换功能,但这个传统的“坑”依旧存在于无数遗留项目与依赖Make构建的生态中。历史上,不仅是Makefile对制表符的依赖,引发了开发痛苦,还有诸如HTTP头中“Referer”拼写错误这种被广泛沿用的笔误,反映了技术演进中“错误的遗产”如何难以修正。软件技术需要兼顾创新和向后兼容性,避免频繁的断层,同时也可能使一些不合理的设计固化下来。斯图尔特·费尔德曼在软件工程教育中也经常将Makefile制表符的故事作为案例,强调工程师做设计时必须权衡方便和长远影响。

十多年前,他因Make的贡献获得了ACM软件系统奖,颁奖时他开玩笑般地对观众作出道歉,这既是对历史遗憾的坦诚,也展现了开发过程中不可避免的现实妥协。如今的开发环境和工具都更加智能,语言设计也更加注重易用性和错误容忍度,但这些早期诞生的产品和规范依然深刻影响着现代软件生态。从根本上讲,Makefile对制表符的坚持揭示了技术设计中的一个核心矛盾:当一个标准或工具开始被广泛接受之后,即使发现有缺陷,频繁的更改也会带来极大成本,最终迫使社区共同维持这一状态。这种现象在软件行业中广泛存在,比如一些关键协议的历史遗留问题,早期编码错误成为标准以及编程语言中的不合理语法等。对程序员而言,了解这些技术背后的历史故事,不仅能够帮助更好地理解所使用工具的特性,还能培养尊重历史、审慎设计的工程思维。随着现代工具链的不断进步,例如更灵活的构建系统、自动化校验以及更智能的编辑器,解决和缓解此类硬性限制变得日益可行。

但彻底解决仍然需要时间和社区共识。对于刚刚涉足开发领域的新人来说,学会区分制表符和空格的重要性,理解为什么Makefile命令起始必须是制表符,而不是空格,是迈向成熟编程技能的必经之路。避免不必要的调试困境,提升团队协作效率,提高代码质量,这些目标都与细节上的规范密不可分。总结来看,Makefile中对制表符的需求缘起于早期技术局限,同时又因用户基础的逐步扩大未能改进,导致这一“不合理的标准”成为经典,也成为软件开发历史上一段充满哲理的故事。它提醒我们在构建任何工具或系统时,设计决策不仅影响当下,更会对未来产生长远的影响。兼容性与设计美观的平衡,工程实践与理论的冲突,历史偶然性与标准化演进,这些因素共同构成了现代软件发展的精彩篇章。

当我们敲击键盘,编辑Makefile文件,欣赏它背后的逻辑与运作机制时,也是在触摸软件行业那段源远流长的历史与智慧。