在数字化时代的浪潮中,软件开发不仅是技术人员的专属领域,更逐渐成为各行各业实现数字化转型的核心驱动力。伴随着人工智能技术的迅猛发展,一种名为“及时”软件(Just in Time Software,简称JIT)的理念开始在技术圈内引发广泛关注。这一理念认为:未来的软件开发将由AI主导,减少甚至取消人类程序员的直接参与,实现自动化、精准且高效的代码生成和交付。传统编程语言的角色与价值正面临前所未有的挑战,变革的序幕已经开启。传统的编程语言如Python、JavaScript等,始终是人类与机器之间的桥梁。编程语言的设计初衷是在复杂的机器码基础之上为程序员创造更易读、易写的表达方式,这样人类便能以更高效的方式指导计算机执行任务。

例如Python这种解释型语言,其运行过程经历源代码转化为字节码,再由虚拟机解释执行,最终转换为机器指令。这一多层次的抽象虽然方便了开发,但也在一定程度上增加了软件开发的复杂度和潜在错误率。引入AI后,开发模式逐渐增加了新的抽象层次——自然语言理解和大型语言模型(LLM)的预测。人类通过与AI对话,使用日常语言下达需求指令,AI基于海量数据和预训练模型生成相应的代码片段。这似乎给开发带来了极大的便捷,但同时也引入了更高的复杂性与潜在的不确定性。面对这种多层次的转化过程,如何减少整个流程中的错误和效率损失,成为推动‘及时’软件实现的关键。

语言本身的复杂性和多义性是阻碍AI高效理解和准确生成代码的重要因素。自然语言中的俚语、隐喻、讽刺及隐晦表达,对计算机来说挑战极大。即使是最先进的LLM,也不能完全对这些语言现象做到精准把握,因此仅依赖自然语言作为编程输入方式存在底层缺陷。这促使技术社区重新思考编程语言的形态,希望设计一种新型的、专为AI代码生成优化的“语言”或表达方式,简洁而安全,降低生成过程中的歧义和错误。新一代“及时”软件语言应当追求极致简化的语法结构,使得AI在生成代码时无需复杂推理就能快速响应用户需求。举例来说,用户只需简单地输入“集成支付接口”或“创建用户注册功能”,AI便能生成功能完善的后端代码,而无需冗长的类定义、接口设计或细节铺陈。

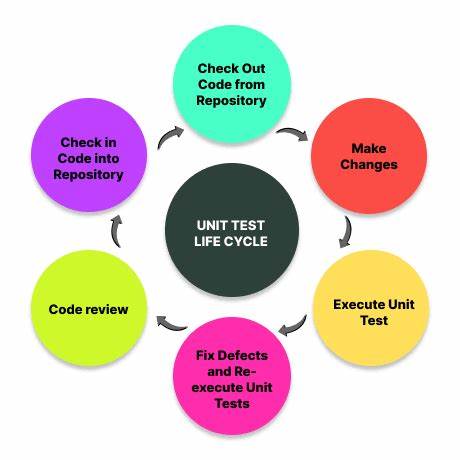

同时,这种语言还必须将安全性和容错机制内置为底层特性。不论是航天领域还是金融级应用,都对软件的稳定性和容错能力提出极高要求。传统开发者可以根据需求自行添加try/catch等异常处理代码,但在AI自动生成的环境中,所有安全验证必须自动且无处不在,确保即时部署的软件达到严格的质量标准。部署与迭代速度同样是未来开发流程中的瓶颈之一。当前Web开发和企业级应用开发往往涉及本地构建、测试、持续集成再到远程部署,流程繁杂且时间消耗明显。对于希望快速验证AI生成代码的场景而言,完美解决部署难题成为必然要求。

理想状况下,代码生成、测试、部署和监控能实现无缝衔接,开发者与AI共同推动产品快速落地,缩短传统软件交付周期。另外,数据管理与数据库迁移作为后端系统的核心环节,对AI自动化支持仍显薄弱。目前,自动生成并运行数据库迁移的工具并不多见,这限制了AI在后端开发领域的广泛应用。未来的及时软件平台必须原生支持数据操作,使得自动化创建、修改数据库结构与数据迁移成为平滑的流程,将后端技术的繁重负担显著减轻。总体来看,AI驱动的及时软件正朝着以人为用、高度自动化和强安全性的方向发展。新的语言设计和基础设施升级是实现这一愿景的两大支柱。

先进的AI技术与简洁的开发语言将携手合作,从根本上剥离传统编程的繁复,带来更自然、高效的开发体验。伴随这一趋势,未来的软件开发者将更多地成为需求设计师和系统监督者,而非手动编写代码的工匠。技术的进步必然产生新的生产关系,及时软件正是重塑软件产业链的重要力量。现阶段,诸多初创企业和开源社区已开始尝试构建面向AI的开发平台,探索如何更好地结合自然语言处理、机器学习和DevOps实践,突破现有技术瓶颈。这其中涵盖了自动错误检测、代码生成质量评估、智能测试用例自动生成、无缝集成云端部署及全链路监控等环节,完整生态正逐步成形。毋庸置疑,AI驱动的“及时”软件开发不仅能够显著提升软件交付效率,还能降低开发门槛,赋能更多非专业人士参与到数字创新中来。

随着技术演进,软件开发的场景也将愈发丰富多样,从个人创作、企业应用到工业控制乃至科学研究,智能化自动开发为各行各业提供更强大的支撑。总而言之,及时软件作为当代人工智能与软件开发深度融合的产物,正推动传统编码范式的根本转变。从复杂的多层抽象向简洁、安全、快速交付的新型语言形态蜕变,将促进软件产业进入一个全新的高效生态。拥抱这场变革,不仅需要技术创新,更需要开发者、企业与社会的共同理解与适应。未来,借助‘及时’软件的力量,软件开发必将更加智能、敏捷且无处不在。