在软件开发和技术社区中,我们时常遇到一种沟通现象——直接否定,或者干脆说“不行”,却不给出具体原因或替代方案。这样简单粗暴的拒绝,往往使问题停滞不前,令团队士气受挫,也阻碍了创新的实现。技术领导者及开发者在协作时,如果能够改变这种“绝对否定”的思维模式,情况会有极大的改观。本文借用了一个生活中的简单规则作为隐喻,探讨如何转变拒绝的表达方式,从而提高协作效率和创造机会。 该隐喻起源于一条关于选餐的“麦当劳规则”:当有人提出想去麦当劳吃饭,其他人不能只是简单地说“不”,必须提供一个替代建议,比如“那我们去 Arby’s 吧”。这条规则其实反映了一种积极沟通的理念,即不仅表达拒绝,同时还要提供可行的替代方案,从单纯的阻断转变为协助前进。

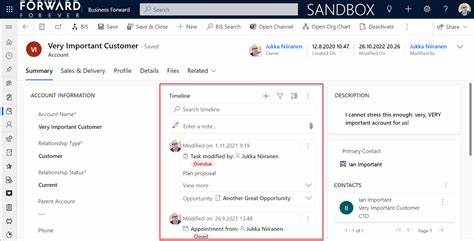

将这个思想应用到技术沟通中,就变成了不说“这里不行”,而是“这里不行,原因是……,但我们可以考虑……”。 在实际工作中,这种转变尤其重要。以我在 Heroku 遇到的情况举例,客户被要求从一个已经停服的操作系统版本(如 Ubuntu 20.04)迁移到更新的版本。在这个过程中,有时会听到“你不能在 heroku-22 上运行 Rails 4”的绝对否定。但深入分析便可发现,问题的关键在于 Rails 4 已停止维护,对新版本的 Ruby 不兼容,需要自行分叉和维护代码,或者寻找付费的长线支持服务,而并非完全无法实现。换句话说,使用“不能”这种极端说法遮掩了复杂的细节和潜在的解决路径。

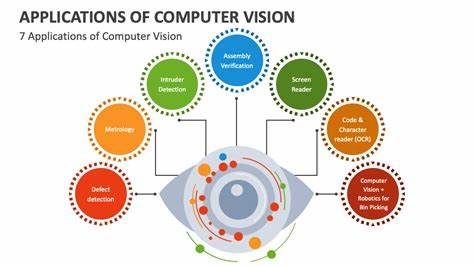

避免“简单的不行”,而采取“不能,因为……”的表达,不仅展现了对问题的深刻理解,也激发了更多后续的讨论和探索。这种沟通方式让团队成员能够更清楚地把握技术风险、限制和可能的解决方案,促使大家共同寻找可行的路径,而不是被死板的否定困住手脚。 开源社区也同样体现出这一原则的价值。理想的开源对话中,开发者不会轻易说“这个功能实现不了”,而是会认真分析问题的根源,并可能亲自提交代码补丁或者提供详细的原因,解释不合并某个 PR 的具体顾虑。而这正是推动开源项目不断进步的动力所在:建立透明、理性和建设性的沟通氛围,既不片面否定,也不过度妥协,而是在交流中达成最大共识。 其实,这种转变不仅限于技术领域,也适用于日常生活的方方面面。

拒绝没错,但假如拒绝能伴随理由和替代方案,沟通的效率和质量会大幅提升。家长教育孩子、朋友间决策、职场协作,都是如此。用心解释“不”,远比冷冰冰的“不能”更有助于维系关系和推动事情向前。 从心理学角度看,纯粹的否定容易引发防御心理,使被拒绝者感受到压制和挫败,有损团队信任和合作意愿。而提供理由和建议则建立起对话的桥梁,让讨论更具建设性,促进信任与责任感的建立。换句话说,细致说明“不”的原因,实际上是在体现对对方的尊重与理解,体现出合作的诚意。

另外,面对技术难题或决策冲突时,切忌陷入“非黑即白”的思维陷阱。现实中几乎没有绝对的“不行”,都存在解决方案的空间,只是难度和成本不同。拥抱这种弹性思维,有助于推动创新和实现技术突破。不论是对旧代码兼容性难题,还是新功能实现的探讨,倡导“有理有据地探讨拒绝”是提升技术团队竞争力的关键所在。 企业和团队管理层可以积极引导成员践行这种沟通文化。例如设立“替代方案优先原则”,鼓励员工在提出问题或阻碍时,主动提出改进思路或变通方向。

借助定期的回顾与反思,将成功案例中“避免 McBlock”的做法总结推广,使这种积极沟通成为团队的内在习惯,从而提升整体工作效率和创新力。 技术社区内部也可以通过培训、讲座和文档,强化“拒绝即建议”的理念,搭建起良好的交流环境。特别是在远程协作日益普及的今天,清晰、礼貌且富有建设性的反馈显得尤为重要,不仅减少误解与摩擦,也为问题解决注入正能量。 值得一提的是,改善沟通方式还能有效缓解职场和开源社区的“讨论疲劳”问题。当成员使用简单粗暴的“不能”时,下一个人往往失去动力继续深入探讨,陷入无效争论。而采用合理具体的阐述则为下一步讨论提供方向,激发更为广泛的社区贡献与创新。

归根结底,“拒绝”的艺术在于让“不”成为进一步思考的起点,而非终点。推动从“McBlock”式的封闭态度,迈向透明、灵活且充满建设性的对话文化,正是当代技术人与团队取得卓越成绩的重要保障。无论是开发者、管理者还是普通沟通者,都应努力培养这种审慎表达“不能”的能力,实现更高效且富有人文关怀的合作体验。 未来,面对层出不穷的技术挑战和复杂项目,唯有消除无谓的障碍,激发每个人的创造力与参与热情,才能在激烈的竞争中立于不败之地。用心沟通,理性反馈,共同构建开放包容的技术生态,正是推动软件行业迈向更美好明天的关键所在。让我们从拒绝说“不”,学会说“不能,因为……”,打破沟通的封锁,共同开创合作新局面。

。