弗诺·斯蒂芬·文奇,1944年出生于美国威斯康星州怀基沙,是一位著名的科幻作家和计算机科学教授。他不仅以其出色的文学创作为人所知,更因在科技奇点理论方面的贡献成为科技与未来学领域的重要人物。文奇在密歇根州立大学获得数学学士学位,随后在加州大学圣地亚哥分校完成硕士及博士学位,专注于数学领域,同时逐步涉足计算机科学。作为一名教授,他在圣地亚哥州立大学教授数学和计算机科学课程,直到2000年完全专注于写作。文奇去世于2024年3月20日,享年79岁,他的一生紧密连接着科技和幻想的边界。 文奇的文学生涯始于20世纪60年代中期,他早期的短篇小说多发表于知名科幻杂志。

他的代表作《真实的名字》(True Names)被认为是最早全面描绘“网络空间”概念的作品,启发了后来网络朋克派作家的创作方向。小说探讨了人脑与计算机数据连接的可能性,展现了人工智能与人类意识融合的前景。该书不仅为网络空间这一概念的普及奠定了基础,也展现了文奇对科技未来的深刻洞察。 文奇的重要贡献之一是对“科技奇点”概念的提出和普及。1993年,他发表了具有开创性的论文《科技奇点的到来:如何在后人类时代生存》,首次广泛引入了奇点理论。所谓科技奇点,指的是由于人工智能和技术进步达到无法预测的临界点,之后社会和人类形态将发生根本转变。

文奇预见到这一临界点的出现将极大颠覆人类的认知和生存方式,这一理论影响了无数科学家、工程师以及未来学者,并在全球范围内引发了对人工智能伦理及未来发展的深入讨论。 文奇的科幻小说不仅故事精彩,更以深刻的科学理念和创新的社会结构著称。他的“实时/气泡系列”包括《和平战争》和《隔离时空》,描绘了未来社会如何因新科技产生变革。特别是“气泡”技术,一种能够创建不可破坏力场的技术,成为他构建世界观和探究自由社会与技术限制关系的核心。通过对科技潜力与人性矛盾的反复探讨,文奇展现了科技进步对社会的复杂影响。 在他的“思想区系列”中,文奇塑造了一个宇宙空间智力水平被划分为不同“思想区”的辽阔宇宙。

在这一系列里,最著名的作品《深渊火光》荣获1993年雨果奖,与康妮·威利斯的《世界末日之书》平分秋色。作品以其独特的科幻世界构建、错综复杂的情节和对外星生物文化的细致描写而备受赞誉。续作《天空深处》同样赢得2000年雨果奖,讲述了人类在科技尚未完全普及的“慢区”与新兴外星文明之间的冲突与合作。文奇在这些故事中不仅融合了高科技元素,还深刻探讨了文化冲突、伦理选择与文明发展等主题。 文奇的另一部重要作品是《彩虹尽头》,获得2007年雨果奖。这部小说设定于一个高度数字化和增强现实技术普及的未来世界,展现了信息科技对社会结构、教育系统和人际关系的影响。

故事中,传统与未来科技的交汇引发了一系列社会变革,同时也揭示了技术进步后人类认知方式和生活方式的转变。文奇通过鲜活的角色和紧凑的情节,将技术奇点理论与实际社会动态结合,使科技与人文并重的科幻描写具有强烈的现实意味。 除了长篇小说,文奇还以短篇和中篇小说闻名,其中多部作品荣获雨果奖。比如《费尔蒙特高中的快时光》和《饼干怪兽》分别获得2002年和2004年雨果奖最佳中篇奖,展现了他在短篇文学领域的深厚造诣。这些作品往往结合技术前沿与人类社会的微妙变化,语言简练却富有哲理,反映了他作为科学家和作家的独特视角。 文奇的文学成就获得多项国际知名奖项肯定,包括多次雨果奖、洛克斯奖、约翰·W·坎贝尔纪念奖和普罗米修斯奖等。

他的作品被翻译成三十多种语言,广泛传播于全球。与此同时,文奇积极参与开源软件运动,支持自由软件发展,担任自由软件基金会评奖委员会成员,希望技术进步能够造福全人类。 在个人生活层面,文奇曾与同为科幻作家的琼·D·文奇结婚,两人在上世纪70年代共同创作多部作品。其后两人分道扬镳,但仍保持相互尊重。文奇晚年患有帕金森症,身体状况渐渐衰退,但他仍坚持写作和参与相关学术交流,直至生命最后阶段。 弗诺·文奇的思想遗产远超其作品本身。

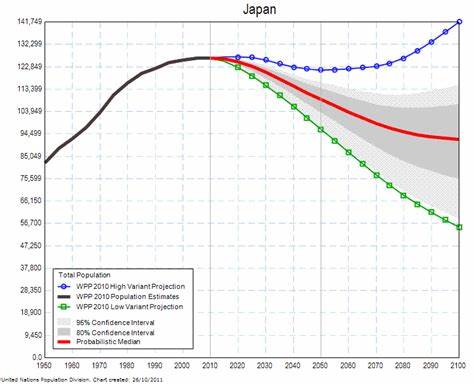

他的奇点理论为AI研究、未来学、哲学乃至社会政策带来了深远影响。当今科技飞速发展,人工智能日益融入人类生活,文奇展望的奇点时代逐渐迫近。他启示我们不仅需要发展技术,更要思考技术发展对人类未来的意义与风险。他的科幻故事既是警示,也是激励,促进了社会对未来变革的广泛讨论。 总的来说,弗诺·文奇是科幻文学与未来学领域的开拓者,通过其科学背景与丰富的想象力,创造了一个个引人深思的未来图景。他不仅以文学作品吸引读者,更通过提出和传播科技奇点概念,深刻影响了全球科技文化乃至人类社会的未来走向。

文奇的生命之光虽已熄灭,但其思想和作品将继续激励新一代科学家、作家和思考者,推动人类不断探索未知的未来。