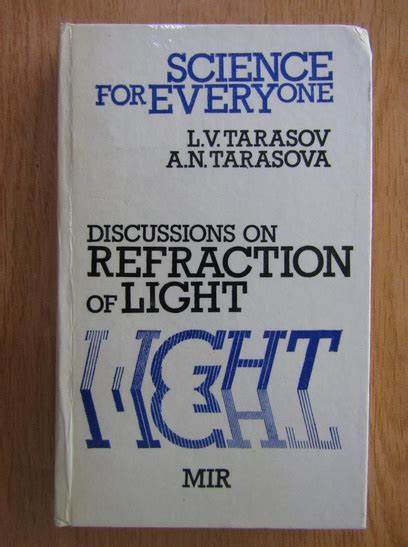

光的折射作为自然界中常见却又极富魅力的光学现象,自古以来便引发无数科学家的关注与研究。折射现象指光线从一种介质进入另一种介质时方向发生改变的过程,这一现象不仅在物理学中占据核心地位,而且在日常生活的许多场景中也频繁出现。理解折射的内在机制,不仅有助于揭示光的本质,还为现代科技的发展提供了坚实基础。1984年出版的《光的折射讨论》一书,以其丰富的历史趣闻和严谨的科学问题,系统地阐释了折射现象,成为研究光学不可多得的经典之作。 首先,折射现象的本质在于光速在不同介质中的变化。当光线从一种介质进入另一种介质时,光速会发生改变,这一变化导致了光的传播方向发生偏折。

折射角的大小与入射角及两介质的折射率有关,折射定律(斯涅尔定律)精确描述了这一关系。阅读《光的折射讨论》可以发现,书中对折射率的定义不仅仅是数值的传递,更深入地探讨了介质分子结构对光传播速度的影响,从而全面理解折射率背后的微观物理机制。 折射定律的发现过程是光学史上的重要章节。早期科学家如惠更斯和牛顿对折射现象提出了各自独特的解释。惠更斯通过波动光学理论阐释了光线折射的波前变化机制,而牛顿则不遗余力地推动着粒子光学模型的发展。书中细腻地描绘了这两位伟大科学家之间的学术争鸣及其对折射理论的贡献,体现了科学思想在发展过程中不断碰撞与融合的真实景象。

折射不仅仅是纯粹的物理现象,还与多种自然与人文现象息息相关。例如,夕阳在地平线上呈现扁平状的视觉效果,是由于大气层不同密度造成光线折射变化所致。类似地,海市蜃楼这种特殊的视觉幻象同样源于光在温度梯度介质中的折射改变。这些现象的完美解析,彰显了光学理论对理解自然景观的不可替代性。 彩虹的形成则给光的折射增添了一抹绚丽的色彩。阳光通过雨滴后产生的分散折射,使得白光被分解成七色光谱。

书中不仅介绍了彩虹的光学成因,更通过详细的角度计算和几何构造,使读者能够准确掌握彩虹的观察角度与颜色排列规律。这一过程体现了折射与色散的紧密联系,也揭示了光与自然界的奇妙互动。 在光学仪器方面,望远镜和显微镜的发明和改良,离不开对折射规律的深入理解。为何远处物体通过望远镜观测显得更清晰或更近?折射为光线的路径设计提供了理论依据,使得这些仪器能够有效地聚焦光线,改善成像效果。这些技术上的突破不仅加速了天文学和生物学等科学领域的进步,也极大地丰富了人类对宇宙与生命的认知。 书中还涉及了光的偏振与双折射现象,为读者展示了折射技术在现代物理领域的广泛应用。

双折射现象发生在某些晶体中,光线被分裂为两条传播路径,产生不同的偏振状态。对这种现象的研究,推动了偏振光学和激光技术的发展,进而应用于通信、材料科学和医学成像等多个行业。 人眼结构与光的折射紧密相关,折射帮助眼睛聚焦物体形成清晰影像。通过解析眼球的构造和光线在眼中传播过程,书中深入探讨了视觉成像的物理基础。理解这一机制不仅对医学诊断和视觉矫正器具的设计至关重要,也使得光学知识紧密结合实际生活,为科技创新提供了灵感泉源。 历史上关于色彩起源的理解也经历了重大转变。

牛顿通过棱镜实验揭示白光是由多种颜色组成,对传统色彩理论进行了革命性挑战。折射在其中发挥了关键作用,使人们初次认识到光的复杂结构。此后,随着光学技术的发展,关于光和色彩的科学认识日益完善,推动了现代视觉艺术、显示技术和色彩科学的进步。 光的折射是否可以被人为控制,折射率是否具备调节性,这些问题的探讨体现了现代光学研究的前沿。《光的折射讨论》提出了许多实际问题并辅以详细解答,包含复杂的几何光学计算和光学仪器的设计图示。这不仅帮助读者深化理论知识,也激发了将来在新型光学材料和纳米技术领域进行创新的可能性。

总的来说,《光的折射讨论》以生动的历史讲述和严谨的物理解析,完美融合了科学史和现代光学理论。书中丰富的光学问题和实用解法,不仅使读者系统掌握折射现象的成因和应用,还打开了一扇通往光学世界的大门。无论是对于物理学专业的研究者还是光学爱好者,都是一本不可多得的知识宝库。 光的折射不仅仅是光学原理的体现,更是人类探索自然法则的一段辉煌篇章。从光线穿过水面的一瞬间,到科学家们跨越世纪的理论创新,再到日常生活中的眼镜、相机和望远镜,折射现象无处不在。深入理解折射的物理机制和历史背景,有助于我们更好地利用光学知识,推动科技进步,并加深对世界的认知。

未来,随着材料科学和光电子学的不断突破,人们将能够更加精确地操控光线的折射,开发出更高效的光学器件,甚至实现光线路径的动态调控。折射现象作为连接宏观自然和微观光子世界的桥梁,其研究前景依然广阔。探索光的折射,既是对人类科学史的致敬,也是开启未来光学创新的重要钥匙。