近年来,远程办公的兴起彻底改变了全球就业生态。无论是硅谷的高科技公司还是欧洲的初创企业,都纷纷雇佣具备专业技能的远程员工以降低成本和扩大招聘范围。然而,在这波远程工作浪潮中,隐藏着一个鲜为人知但极其危险的网络威胁——朝鲜政府背后的网络间谍利用假身份秘密渗透西方IT企业。这种现象不仅牵动着国际安全局势的神经,更对受害企业的商业秘密构成严重威胁。 朝鲜以往以网络攻击闻名,但近年来,其战略发生了转变。抢劫式的网络攻击和勒索软件虽然仍在进行,但越来越多的是一种“潜伏式”的网络作战方式。

该国特工通过培训大批年轻IT人才,并将他们派遣至海外,利用虚假的身份伪装,远程进入西方公司的网络系统。他们通过应聘获得职位,每日埋头编写代码、参与开发,表面上尽力做到与常规员工无异,但背后却是为国家获取非法资金,甚至窃取商业情报的隐秘行动。 这个庞大的阴谋依赖于多个环节的相互配合。首先,这些朝鲜“假员工”会使用VPN等技术隐藏真实位置,通常通过中国、俄罗斯等中转国家登录西方公司的系统。他们提交的简历做得十分逼真,往往附有详细的工作经历和通过模拟面试环节的技术考核,仅凭基本的面试流程难以识别真假。其中部分应聘者还利用AI智能答题工具协助完成复杂的编程测试,增加了他们的通过率和欺骗性。

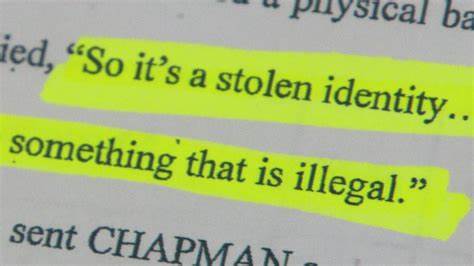

但是,假身份远程工作存在天然的弊端。在涉及身份和工资发放问题时,单纯的线上操作无法完全遮掩。为此,朝鲜间谍网络设计了“助理”或“代理人”这一关键职位,这些通常是驻留在美国、欧洲或其他地区的同谋。他们负责接收公司发放的薪资,处理各种身份文件,包括提交联邦政府所需的合法工作证明,将这些款项扣除部分“提成”后转汇给朝鲜,成为北方当局资金的重要来源。部分代理人还会管理所谓的“笔记本电脑农场”——存放大量带有伪装身份标签的设备,并通过远程控制软件为朝鲜工人创造真实工作现场的假象。 没人愿意被出卖,西方雇主对此威胁保持高度警惕。

近年来,美国和欧洲执法部门陆续揭露了多个涉及此类伪装网络间谍的案件,控诉者包括部分技术中介和代理人。调查显示,这条地下产业链不仅影响软件开发行业,还涉及媒体、制造业、航空航天乃至国防领域。事实上,全球百余家知名企业都曾无意间雇佣过这类假冒员工,其中部分人被发现在工作期间窃取敏感数据或植入恶意软件,给企业带来巨大经济损失和信任危机。 这种形势下,招聘流程和人力资源管理面临巨大挑战。传统的面试环节、背景调查甚至视频核实手段,都逐渐失去效用。AI技术的普及更加剧了假身份伪装的复杂性,通过实时生成技术,间谍能够用流畅的语言回答面试问题,甚至通过深度伪造视频模拟真人形象,令面试官难以分辨真伪。

同时,多重虚拟身份和欺诈性社交资料使得核查变得更加困难,线上招聘成为诸多隐患的温床。 对于企业而言,除了加强技术层面的网络安全防护,更关键的是提升招聘安全意识,采用多维度验证手段。除传统信用检查外,结合AI反欺诈工具、严格审查远程员工的上班环境及网络行为成为必要手段。进行定期的安全培训,增强全员对异常信号的敏感性也至关重要。某些企业甚至开始推行面对面核验和生物识别技术来确保员工身份,防止假冒职位渗透。 与此同时,政府层面的监管和国际合作也日益重要。

通过法律手段严惩协助朝鲜间谍活动的代理人、涉案中介和相关人员,传递打击信号。而各国执法机构的跨境情报交流,加速破获此类犯罪网络,是遏制事件扩大的关键。此外,技术发展企业也应支持安全技术研究,共同研发更高效的身份认证与面试欺诈侦测系统。 除安全层面外,朝鲜网络间谍的存在还对全球就业市场产生了复杂影响。由于他们通常接受低于市场价的薪资要求,并具备较强的技术水准,造成某些岗位竞争加剧,使得普通求职者面临更大压力。这种“隐形竞争”不仅影响人才流动,还可能挤压真实员工的薪酬水平和职业发展机会,长远看将冲击劳动力市场的公平与稳定。

朝鲜政府利用信息技术扩大其国际影响力和资金来源的策略,体现了当代地缘政治与技术发展的融合。面对未来,全球社会需要建立更为坚固的网络安全防线,强化对身份欺诈和远程工作风险的监测。同时,公众和企业应提高警惕,关注招聘环节的异常迹象,确保技术创新不被滥用。维系自由开放的数字经济环境,是抵御这种潜伏威胁的根本保障。 回顾这场源自朝鲜的“远程就业盗贼”行动,警示我们远不只是简单的网络攻击或信息窃取,而是一场新型网络战争,混淆现实与虚拟、合法与非法的界线。唯有依靠科技进步、严格监管和多方协作,才能有效防范威胁,为全球数字经济注入稳定与信任的力量。

。