在计算机图形界面与远程桌面技术的发展历程中,X窗系统(X Window System)作为Unix操作系统中广泛应用的图形用户界面协议,扮演了举足轻重的角色。虽然如今人们普遍认为X终端是X系统的重要组成部分并且具有天然的网络透明特性,然而事实上,X窗系统在其初期阶段并未立即配备X终端,这点常常让对计算机历史抱有好奇心的人感到惊讶。了解X终端未能早期普及的原因及其发展轨迹,不仅有助于理解计算机图形界面的关键技术演进,也为现代远程计算技术的发展铺陈出重要背景。X窗系统最初诞生于上世纪80年代,旨在提供兼容不同Unix平台的图形界面基础框架。它以网络透明性为核心理念,允许图形应用程序在一台机器上运行,而其输出则通过网络显示在另一台机器的屏幕上。尽管听起来仿佛设计之初便包含了X终端的概念,现实情况却截然不同。

在X系统早期,计算环境主要围绕功能完备的工作站展开。所谓的工作站是一类配有本地计算资源、运行完整Unix操作系统的计算机,用户在本地环境中同时管理窗口管理器和应用程序。即使部分工作站是无硬盘设计,实现对服务器的远程登录来执行大型任务,大多数交互式图形操作依然在工作站本地完成。从技术实现看,这种设置保证了应用程序的响应速度及系统的整体性能,但也使得网络透明的X系统功能未能大规模地用于真正意义上的X终端设备。X终端的兴起可视为X窗系统成熟和市场需求演变的产物。直到1987年左右,随着网络设施的完善和Unix系统的广泛部署,市场开始探讨通过“轻量级”设备来实现成本更低、维护更简便的图形工作环境。

NCD(Network Computing Devices)作为早期制造X终端的先锋,成立于1987年,却直到1989年才推向市场第一款X终端产品。此间隔期反映了X窗系统生态中硬件和软件发展的同步挑战。值得一提的是,关键软件组件X Display Manager(XDM)在1988年10月随X11R3版本发布,极大简化了X终端的管理和用户登录流程。XDM的推出标志着X终端能够真正有效融入Unix图形操作体系,方便了大规模部署。此前,用户若想启动X环境,则往往需要本地终端手动登录服务器,设置显示环境变量,并启动窗口管理器,相对繁琐且对用户技术水平要求较高。X终端的普及降低了这一门槛,使得机构可以仅通过X服务器集中管理资源,而X终端只负责显示接口,极大节省了成本支出和维护工作量。

X终端的设计理念与先前Bell Labs推出的Blit图形终端有着明显的精神契合。Blit于上世纪80年代早期发布,是一种图形终端设备,具备远程图形显示能力,在学术界广受关注乃至部分机构实际应用。但Blit并非严格意义上的X终端,并未伴随X窗系统发展成熟同时出现。Blit体现了对图形终端概念的早期探索,为后续X终端的发展提供了思路借鉴。在X终端尚未普及的年代,实验室和办公环境通常依赖完整工作站为用户提供图形界面环境。这样的环境不仅具备本地资源处理能力,还支持图形应用的灵活使用和高度交互,适合科研与工程计算。

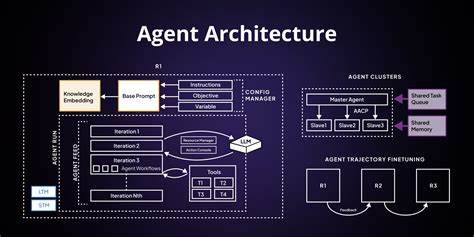

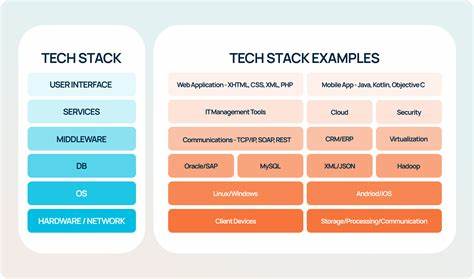

随着PC硬件价格的大幅下降及性能显著提升,个人计算机逐渐替代了X终端和工作站在许多应用场景中的角色。廉价且高性能的PC支持全功能操作系统及图形界面体系,简化了网络特别是局域网内的图形环境搭建需求。X终端的市场份额逐渐被边缘化,最终成为历史特征明显的计算机设备类型。今天的远程桌面连接和虚拟化技术无不继承了X终端时代的理念核心,只不过将硬件设备整合进通用计算终端中,以软件形式实现图形界面跨设备远程传输。现代云计算和容器技术更使得计算资源和显示界面的分离变得高度灵活且强大。综上,X窗系统与X终端的关系并非天然并行同步诞生,反而是阶段性技术发展和市场需求推动的渐进过程。

从最初的专用工作站环境,到XDM等关键软件工具问世,再到NCD等厂商推动硬件实现,X终端成为X系统生态的重要组成部分,但其真正兴起时间推迟了数年。深入理解这一历史层面故事,有助于把握图形计算技术的演变脉络,以及如何在网络透明计算理念下实现资源共享与用户体验优化。对于未来而言,随着云桌面、边缘计算以及混合现实等新兴技术的兴起,X终端的历史经验依然具有重要的启示意义,证明了计算设备的轻量化与集中化管理是优化技术资源配置和提升用户使用效率的关键路径。