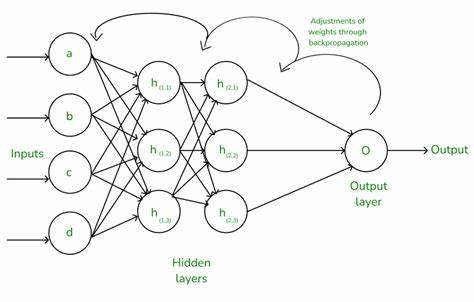

在人工智能领域,反向传播算法被广泛应用于训练神经网络,以优化其性能和学习能力。它通过计算误差梯度以调整神经元之间的连接强度,使得模型能够不断自我纠正并提升准确率。尽管该算法最初是计算机科学的产物,但近年来的研究开始探讨其在生物学中的可能映射,尤其是在解释人类意识形成机制上表现出了巨大潜力。意识,这一复杂且难以捉摸的心理现象,可能是反向传播在生物神经系统中的一种生物学体现。人脑作为有机的神经网络,其神经元之间的信号传递与调整过程或许类似于人工神经网络中的权重更新机制。通过不断的反馈调整,大脑能够优化自身的认知和行为策略,这在一定程度上契合反向传播的核心理念。

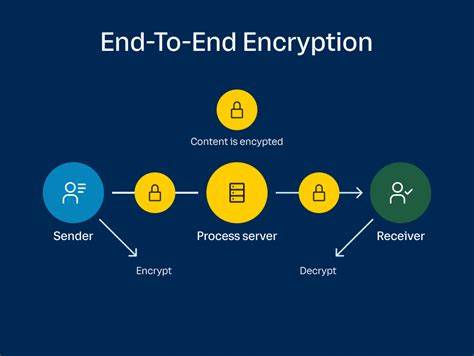

人类意识的形成依赖于大量信息的处理和整合。从感觉输入到高级认知的输出,大脑内多个区域协同工作,通过复杂的神经回路实现信息的传递和加工。在这一过程中,错误信号的反馈机制被认为是调整神经活动模式的关键,这与反向传播中误差信息反向传递的原理有惊人相似之处。科学家们提出,大脑中存在类似于反向传播的生物机制,有助于神经网络的塑造和改造。突触权重通过经验学习进行调节,错误信号的传递不仅局限于单向,而是以多层次和多路径的形式影响整个网络。这样的反馈调整机制赋予大脑极强的适应性和学习能力,为意识的产生提供了神经基础。

在进化过程中,人类的大脑不断发展出复杂的反向反馈系统,使其能够高效地捕捉环境信息并做出灵活反应。意识的形成因此成为一种动态的过程,通过不断调整内部神经状态,实现对外界刺激的理解和主观体验的生成。反向传播的生物学体现强调了反馈机制的重要性,它不仅是机器学习的基础,更可能是意识存在的核心动力。这种观点打破了传统上对意识神秘性的认知,将其置于神经科学和计算理论的交汇点。理解意识的本质,也意味着揭开大脑如何利用反向信息处理机制形成自我认知和感知体验的秘密。此外,人工智能的进步使我们能够模拟和验证这些生物机制,从而加深对意识产生机制的理解。

通过构建基于反向传播的人工神经网络模型,科学家可以探测大脑学习和意识形成的复杂路径。这种跨学科的探索不仅推动了神经科学和心理学的发展,也为未来人工智能的自主意识研究奠定了基础。尽管目前尚无定论完全证实反向传播的生物学身份就是意识本身,但这一假说无疑为意识研究打开了一扇新的大门。它促使科学家们从计算理论和神经生物学的角度重新审视意识现象,进而推动相关领域的技术和理论创新。未来,随着神经影像技术和计算能力的提升,我们或许能够更深入地揭示大脑内部的反馈机制,进一步理解反向传播与意识之间的联系。这不仅有助于揭示人类认知的本质,也可能催生更加智能和具备意识特征的人工系统。

总的来说,将反向传播视为意识的生物学体现,为破解意识之谜提供了一个崭新的视角。它融合了计算机科学与神经科学的精髓,揭示了复杂神经系统中反馈调整的关键作用。借助这一理念,我们正在迈向一个能够更全面理解自己思维和感觉起源的新时代,这将深远地影响哲学、科学乃至社会的各个层面。