在现代产品开发领域,MVP(最小可行产品)已成为创业团队和产品经理们常用的重要概念。尽管MVP在技术圈内被频繁提及,但有一种误解认为MVP就是“即兴编码”或者“随意开发”,这种看法既片面又容易误导初创团队。本文将深入探讨MVP的核心理念,揭示其真正的价值及如何正确实践,帮助读者跳出“随心所欲”的刻板印象,科学推进产品开发。 MVP的英文全称是Minimum Viable Product,意指以最小的功能集快速推出的产品原型,目的是为了验证市场假设并收集真实用户反馈。它并非随意的代码堆砌,而是以用户需求为中心,通过最核心的功能满足早期用户最基本的需求,从而解决“做大量无用功能”的资源浪费问题。 理解MVP,首先要认清它与传统软件开发的区别。

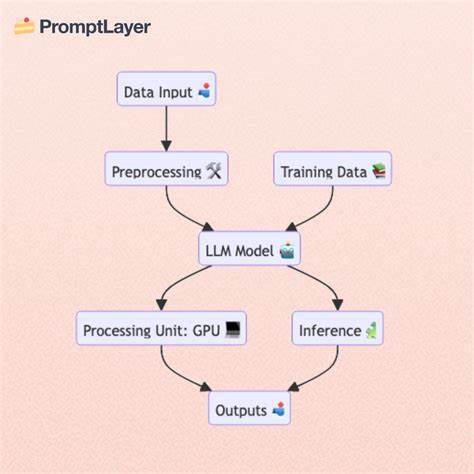

传统开发注重功能的完整和完美,在产品上线前努力求精,而MVP则是快速试错的过程。创业团队通过MVP先行验证产品的市场接受程度,实现对产品方向的动态调整。这个过程强调速度、学习和反馈循环,而非完美代码或产品体验。 很多人将MVP误解为程序员“边写边跑”的行为,实际上,在设计MVP时需要清晰的产品规划和用户洞察。开发团队要梳理核心价值主张,明确哪些功能是不可或缺的“刚需”,把非关键功能放到后续迭代中实现。这个过程中,战略性的选择尤为重要,能否准确把握用户需求和市场痛点直接影响后续产品成败。

采用MVP方法,有助于企业显著缩短产品上市周期,快速获取用户反馈,避免盲目大型投入导致浪费。在激烈的市场环境中,这种快速验证策略为创业团队提供了更多灵活性和调整空间。MVP不仅仅是开发阶段的简化,更是产品战略决策的一部分。 技术实现层面,MVP不等同于“低质量代码”或“临时方案”。虽然MVP强调速度,但代码质量和架构可靠性仍需合理保证,以支持基础功能的稳定运行和后期升级扩展。这样既能保障初期用户体验,又为未来迭代奠定坚实基础。

此外,MVP的成功实施还依赖跨部门的密切协作。产品经理需深入洞察市场并明确产品定位,设计符合用户需求的功能。开发人员则需快速高效完成核心功能的搭建。用户体验设计师介入确保MVP界面简洁直观。团队成员的协同配合,加速反馈循环,推动产品持续优化。 MVP实践过程中,数据收集和分析的重要性不容忽视。

只有通过真实用户数据和反馈,才能科学判断产品价值和市场潜力,从而指导下一步迭代。定性和定量分析相结合,才能全面掌握用户需求变化和行为偏好。 然而,MVP也非万能,盲目追求“最小”可能忽略用户体验,导致产品难以吸引用户关注。因此,产品设计时需平衡“简约”与“可用”,确保核心功能具备一定的竞争力和用户友好性,避免因体验不足而流失第一批用户。 总结来说,MVP绝不仅仅是“随意编写代码”的代名词,而是一种以用户需求和市场验证为核心的科学方法。它通过快速构建核心功能,及时获取反馈,帮助企业规避开发风险,实现产品的持续优化与成功转型。

理解并正确运用MVP,将极大提升创业团队的研发效率和市场适应能力,引领产品走向更加理性的创新之路。