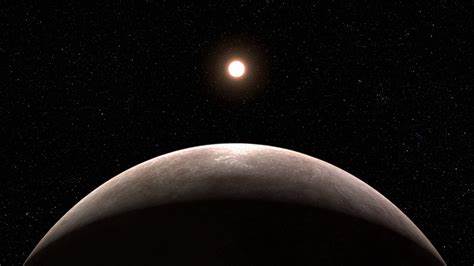

近年来,天文学和行星科学的飞速发展推动了对太阳系外行星的探索进入前所未有的阶段。随着先进技术的引入和强大观测工具的问世,科学家们得以窥见宇宙深处潜在的“第二地球”。2023年,NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)宣布首次确认了一颗类地外行星——LHS 475 b。该发现不仅证实了JWST在寻找和研究地球尺寸系外行星方面的卓越能力,也为理解类似地球的行星形成和演化提供了重要线索。本文将详细介绍LHS 475 b的发现过程、特征分析、科学意义及未来研究方向。 LHS 475 b是位于距离地球约41光年的八分仪座(Octans)中的一颗行星。

其直径几乎与地球相同,约为地球的99%,可称为真正的“类地行星”。该行星围绕一颗红矮星公转,轨道周期仅为两天,距其母星极近,但红矮星的温度远低于太阳,使得该行星表面温度仅比地球高几百度,相较于太阳系内任何行星都显得独特。科学家们基于JWST的近红外光谱仪(Near-Infrared Spectrograph,NIRSpec)所采集的精确数据,已经确认了这颗行星的存在,并初步探讨了其大气层成分。 JWST对LHS 475 b的观测主要聚焦于过境法——当行星经过其恒星前方时,会引起恒星光度的微弱下降,这种“光曲线”变化为科学家提供了解行星大小、轨道周期和大气成分的关键证据。LHS 475 b仅用两次过境观测就成功捕捉到清晰、无可辩驳的信号,展现了韦伯望远镜精度卓越的性能。透过对传输光谱的分析,团队虽未确认大气的具体成分,但已排除该行星拥有类似土卫六那样厚重的甲烷主导大气层。

更复杂的是,韦伯望远镜对可能存在的纯二氧化碳气氛探测具有挑战性,这种气氛因其稠密且紧凑,难以与无大气状态区分。换言之,当前的数据表明LHS 475 b可能拥有大气层,也可能几乎无大气,而这需要未来更精细的观测来明确。 红矮星系统的特殊性使得LHS 475 b的气候条件充满未知。尽管行星距离母星非常近,其温度相对温和,或许适合维持大气存在。如果确认拥有二氧化碳气氛且伴有云层覆盖,那么LHS 475 b可能类似于金星的状态,存在浓厚的、云雾缭绕的温室效应。该发现对于深入解析类地行星大气结构尤为关键,因为气候和大气环境直接关联着行星的可居住性。

JWST所展示的技术优势不仅体现在灵敏度和光谱分辨率,更在于它突破了传统望远镜的观察限制,使得科学家能够从40多光年之外精准定位和研究如此细微的信号。这标志着行星科学领域进入了一个新纪元:探索小型类地行星的时代。此前,很多系外行星的探测多集中在巨大气态巨行星,针对地球大小、岩石成分的行星探测和大气分析则极为有限。此次LHS 475 b的确认为将来对其他类似目标进行空气成分、气象变化甚至潜在生命迹象的观测奠定了数据基础和技术框架。 科学团队由约翰霍普金斯大学应用物理实验室的Kevin Stevenson和Jacob Lustig-Yaeger领导。两人长期致力于系外行星光谱学研究,利用新一代观测设备将理论与实践结合,推动了行星气候模型和大气化学的前沿。

韦伯的观测将使他们能够更好地验证模型,识别不同行星类型在光谱上的特征,推动行星形成和演化的整体认知。 此次发现亦充分证明了NASA与其国际合作伙伴欧洲航天局(ESA)及加拿大航天局(CSA)在打造JWST项目上的成功。韦伯望远镜的使命定位为解决太阳系奥秘、研究其他恒星周围的遥远行星以及理解宇宙结构与起源。LHS 475 b的确证只是展开系列未来发现的开端。 随着未来更多的行星被JWST观测,科学家们期待揭示更多关于地球类型行星大气、多样化气候和潜在生命迹象的信息。尤其在红矮星系统中,因该类恒星寿命长且数量庞大,其行星居住带内的条件是否适合生命存在备受关注。

LHS 475 b的研究成果为这一领域注入了强劲动力,推动科学界重新审视类地系外行星的研究策略。 对于普通大众来说,LHS 475 b的发现不仅激发了对宇宙深空的好奇,也强调了人类探测能力的进步。通过韦伯望远镜,我们正开始走近那些看似遥远、但极具科学价值的地外行星,它们本身既是科学问题的答案,也是未来可能的探索目标。 归根结底,LHS 475 b的确认体现了现代科技与人类探索精神的结合,是一座里程碑。它促使我们更深刻认识太阳系外不同类型行星的多样性,深化对宇宙中“类地世界”定义和特征的理解。未来,随着韦伯望远镜开启对更多星系的巡查、分析,地球规模行星的秘密将层层揭开,我们或将在不远的未来追寻到真正意义上的“第二地球”。

。