近年来,加拿大政治舞台上掀起了一场关于国家安全与公民权利的重要讨论。以总理马克·卡尼(Mark Carney)政府推动的《C-2法案》为核心,这部争议性的立法在加强国家监控和边境安全的同时,却引发了广泛的隐私侵犯和人权削弱担忧。尽管其目的被解释为保护国家安全和促进双边贸易,但批评者认为这实际上是一场“权利大掠夺”,可能对加拿大公民自由造成深远影响。 《C-2法案》被视为加拿大版的“小规模爱国者法案”。这一比喻背后,是对美国911事件后《爱国者法案》引发的权益争议的警戒。不同于当年美国国土安全遭受实质性攻击的背景,加拿大这次的强化措施却出于对来自美国政治压力的回应,特别是在特朗普政府对加拿大采取贸易关税和多方面施压的背景下。

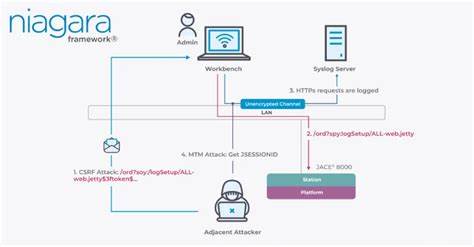

法案不仅扩大了政府执法机构的权力,让其在没有搜查令的情况下获取民众信息,而且限制了难民的庇护权利,使许多从美国进入加拿大的难民几乎无法通过正规渠道审查其申请。此举遭到了包括国际特赦组织在内的众多国际人权组织的强烈抗议,指责该法案“攻击”了弱势群体的基本权利。 该法案的隐私侵犯部分尤为引人关注。政府机构可以要求网络公司、商业企业乃至酒店等提供用户隐私信息,这些信息包括购买行为、网站互动和行踪记录等,无需获得法院授权,且对相关机构质疑此类要求的时间限制极短。隐私保护专家和民权组织指出,这种无门槛信息获取权限,将使得普通民众的网络和生活行为暴露于巨大的监控风险中,加剧数字时代的“监控社会”现象。此外,法案还允许跨机构、甚至跨国分享数据,极大地增加了个人信息被滥用的风险,也隐藏着加拿大政府将私人数据与美国共享的可能性。

在政治层面上,这项法案暴露了加拿大在面对美国施加的政治与经济压力时选择的妥协策略。尽管卡尼总理公开批评特朗普政府的强硬贸易态度和政治冒险,强调维护加拿大主权的重要性,但出台的《C-2法案》却显示加拿大政府在关键利益面前选择了迎合。这种态度既体现了一种现实主义的政治选择,也暴露了执政党在民众期望与国际环境间难以调和的矛盾。经济利益成为推动国家安全政策强化的重要驱动力,从边境安全的加密到军事预算的增加,都反映出对“安全威胁”的高度焦虑,也预示着公民自由可能被国家安全优先级所牺牲。 技术官僚主义在此过程中扮演了核心角色。作为一名具备金融与技术背景的领袖,卡尼总理将治理视为高效的管理项目,旨在通过国家机构的现代化和加强数据收集能力促进经济增长。

然而,这种技术化管理忽视了民主体制下公民权利的保护需求,也未充分考虑扩大监控权力对社会信任和个人自由的破坏。法案被解读为一种行政效率优先于透明度和公众参与的产物,反映出政治运作的“冷管理”倾向以及日益强化的国家监控态势。 从社会反响来看,尽管《C-2法案》引起了广泛的批评和激烈的公共辩论,但政府似乎低估了民众的关注度和抗议力量。在夏季议会休会期间推进此法案,某种程度上利用了公众对政治焦点转移和假期政治冷淡的时机。然而,随着议会重新开工和公民权利组织的持续施压,这场围绕法案的争议很可能成为未来政治议程的焦点。加拿大公民是否能够在国家安全的名义下守护好自己的隐私与难民保护权益,成为接下来民主实践的重要考验。

对比历史,加拿大此前在9/11后也曾经历国家安全与自由权利的紧张,但那时的措施更多源于直接的恐怖主义威胁,而非经济或贸易利益的压力。如今,《C-2法案》的出现,似乎标志着一种全新的安全策略模式——在没有实际攻击事件的背景下,通过制造对外部威胁的感知,推动监控和管控措施的扩展。这种策略一方面可能助力于政府“表现”主权以回应公众安全焦虑,另一方面潜藏着公民基本自由在长期中的削弱风险。 此外,法案对难民保护的限制特别令人关注。加拿大一直以其开放和包容的移民政策闻名,《C-2法案》则显著削弱了难民申请的司法审查机会,尤其针对通过美国进入加拿大的庇护申请人。此举背后,是对跨境流动的更严格控制逻辑,以及迎合美国在难民和移民问题上的强硬立场。

长远来看,这可能削弱加拿大社会的多元性和人权保护声誉,也给弱势移民群体带来实际的生活和法律风险。 总结而言,加拿大《C-2法案》的推出是多重力量交织的产物,既反映了北美地缘政治局势的紧张,也揭示了现代国家治理在安全与自由切割上的困境。在美加关系敏感的贸易与外交背景中,加拿大政府在保持经济利益和保证国家主权的双重压力下,选择了依赖强化国家安全手段作为回应。然而,这种模式是否适合加拿大特有的民主传统和权益保障,仍有待公民社会的持续监督和法律的审视。未来,加拿大在提升国家安全能力的同时,如何有效平衡公民权利与国家利益,将是一个需长期关注的政治议题。