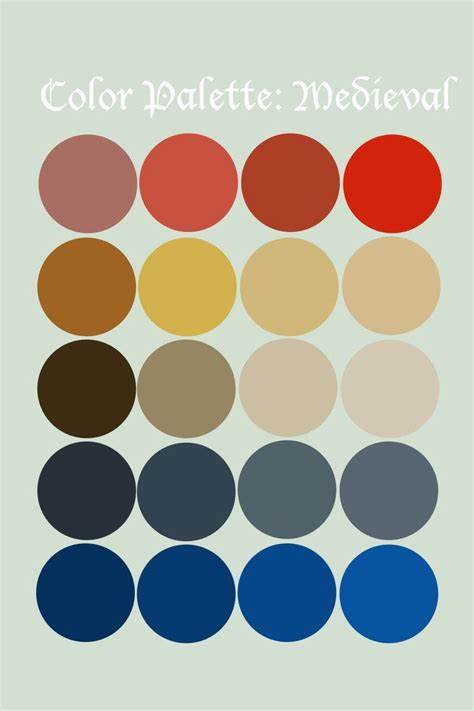

中世纪的北欧,特别是瑞典,对欧洲早期书籍文化的发展起到了独特而重要的作用。尽管现存的完整中世纪书籍数量有限,但来源于早期教区教堂的手稿碎片数量庞大,成为现代学者研究中世纪书籍制作和文化传播的重要资源。近年来,利用非侵入式科学技术对这些手稿中使用的颜料、墨水及其它着色材料进行分析,打开了一扇全新的视角,让我们得以理解那个时代北欧书籍制作的颜色调色盘及其社会文化背景。通过显微镜观察、超光谱成像、X射线荧光光谱以及拉曼光谱分析等先进技术,不仅鉴定出颜料种类,还揭示了其成分及制造工艺,为研究中世纪北欧文献提供了科学依据。北欧手稿中的颜色丰富多样,既包含了当时欧洲普遍使用的颜料,如朱砂(辰砂)、红铅、青金石、黄砷矿及多种铜基绿色颜料,也展现了部分较为罕见的材料。特别是蓝色颜料的应用,除了多见的孔雀石外,12世纪的日历断片使用了极为珍贵的天然青金石(藏青石)作为墨色,显示了当时材料贸易的广泛与文化交流的深度。

蓝色作为重要的日历标记,象征着特殊的宗教意义。红色颜料是最为常见的着色,尤其用于标注重要节日及书籍装饰中的大写字母(首字母装饰)。朱砂因其显著的红色效果被广泛采用,而红铅则常与朱砂混合,以调整颜色的明暗或饱和度。分析显示,某些纯红颜料中掺入了铜、锌、锰等杂质,推测可能是使用了当地矿产或未经过精细提纯的颜料原料。绿色系列颜料主要由铜的化合物组成,如铜绿(通常称为铜醋绿)、绿土等。尽管无法完全区分所有铜基颜料的类型,光谱分析与元素检测确认铜元素的广泛存在。

绿土颜料则通过含铁硅酸盐矿物体现出独特的光谱特征,显示出制造工艺与颜料来源的差异。黄色颜料相对稀少,但同样多样,有典型的黄砷矿、铅锡黄及可能的有机颜料。黄砷矿通常伴随少量的红色矿物如红砷矿出现,呈现出微妙的颜色渐变。其余黄色可能为天然有机染料的表现,部分区域因颜料层极其透明而难以识别具体成分。金箔装饰在部分高档手稿断片中被发现,展现中世纪工匠的高超技艺和华丽装饰的审美倾向。结合橙黄色的黄砷矿基底,形成层叠效果,增强视觉质感。

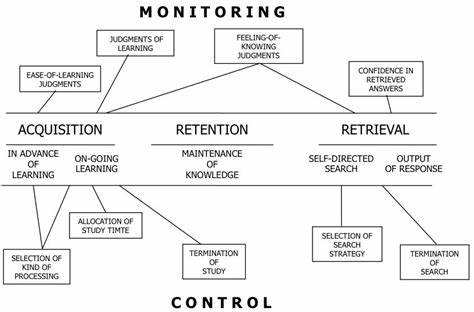

墨水方面,铁胆墨普遍使用,其化学成分相对统一,但在不同书写区域内却显示出微妙的差异,反映出手稿制作过程中可能存在分工现象。部分断片中的墨水不含铁元素,推断为单纯的鞣酸染料墨水,体现出不同的书写工艺和原材料选择。此外,部分使用碳基墨水勾勒图像轮廓,增加表现层次。制作这些手稿的工匠团队看来由多个专职人员协作完成,文字书写、装饰彩绘、音乐符号书写各司其职。对同一份文档内部不同颜色及墨水的成分差异分析,支持了这一论断。不同元素含量及澄清的矿物杂质分布为识别工作坊、判断素材来源和生产批次提供重要线索。

研究还揭示,许多颜料非本地产自北欧,显示了中世纪时期瑞典通过教会和贸易网络广泛引入南欧及更远地区的原材料和工艺知识。例如,朱砂矿主要产自西班牙、斯洛文尼亚及意大利,孔雀石和黄砷矿分布也有地理特色。由于中世纪瑞典与汉萨同盟城市、德国、丹麦及英格兰等地保持交流,颜料的传播经由这些贸易路线流入北欧。与瑞典境内壁画颜料相比,书籍用色料更为多样、使用更为精细,可能与不同艺术媒介和功能需求相关。壁画对颜料量的需求大,而书籍装饰则注重细节表现,选用较适合微型绘画的材料。对中世纪瑞典手稿断片的科学分析仍处于初步阶段,现有研究基于十个断片的样本有限,尚难以做出全面归纳。

然而,研究示范了非侵入式技术在北欧文献物质研究中的潜力,为后续系统化分析奠定基础。未来研究可扩大样本量,结合微量采样技术进一步探索有机成分,开展高分辨率光谱测定和微区详细分析。此外,结合生物考古学手段,如羊皮纸DNA分析和同位素检测,能够帮助断片归属具体产地和生产时期。科研团队建议采用综合方法,将传统书籍学、古文字学与自然科学交叉融合,为探讨中世纪北欧书籍制作工艺、贸易网络和文化传播提供全新视角。通过对颜色材料的深入剖析,也能间接反映当时社会的经济状况与文化交流态势。总之,瑞典中世纪手稿调色盘的探索揭示了那个时代书籍不仅仅是文字的载体,更是多元材料艺术的结晶。

颜料的多样性、来源的广泛性及制作工艺的精细水平体现了北欧与欧洲大陆之间密切的文化经济联系。通过现代先进的非侵入式分析方法,历史学与自然科学的结合正逐步揭开心灵深处的密码,为我们描绘出一幅生动鲜活的中世纪北方书籍文化画卷。随着研究的深化与技术的进步,未来我们有望进一步重建北欧中世纪手稿的生产脉络及艺术风貌,丰富我们对欧洲中世纪文化多样性的理解。