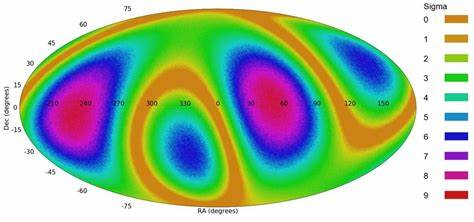

随着天文学技术的不断进步,人类对宇宙的理解也在不断深化。2025年3月,堪萨斯州立大学的计算机科学副教授莉奥尔·沙米尔(Lior Shamir)利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的先进深空星系调查(JADES)数据,发表了一篇令人深思的研究,揭示了银河系外星系旋转方向方面一个前所未有的异常现象。多年来,科学界普遍认为宇宙应该在旋转方向上表现出对称性,即顺时针和逆时针旋转的星系数量大致相等。然而,沙米尔教授的研究显示,在263个能够明确识别旋转方向的星系中,约有三分之二表现出顺时针旋转,而逆时针旋转的仅占三分之一。显著的数量差异使得这一观察结果显得尤为异常。此项发现基于对星系形状的定量分析,但其差异明显,即使是非专业观测者也能够一目了然地辨别这种不对称。

作为詹姆斯·韦伯太空望远镜的最大突破性成果之一,这一现象不仅挑战了既有的宇宙学常识,也为我们重新审视宇宙的起源与结构开辟了新的视野。宇宙旋转与星系旋转的关系长期以来是天文学探讨的重点之一。在宇宙大爆炸理论框架下,宇宙整体旋转应趋向于零,且各方向星系随机分布。然而,如果宇宙本身具备旋转属性,那么由此引发的角动量可能导致大范围内星系旋转方向的偏好。这一观点与黑洞宇宙学理论不谋而合,该理论假设整个宇宙存在于一个超大质量黑洞的内部,宇宙的整体旋转可能正是黑洞自转的反映。如果这一机制成立,现有宇宙模型将需要重大修正和拓展。

另一方面,沙米尔教授提出了另一种可能的解释:银河系的自转可能影响了我们对星系旋转方向的观测。由于多普勒效应的存在,光源的运动方向会改变其观测到的光波频率。银河系绕其中心旋转,观测时本地旋转速度虽然相对较小,但在测量极远星系的旋转时可能造成系统性偏差。具体来说,旋转方向与银河旋转方向相反的星系光线可能因为多普勒效应而显得更亮,从而在观测数据中被过度代表。这意味着传统上一直被认为微不足道的银河系自转速度,实际上可能在深空距离的测定和星系性质分析中起到至关重要的作用。基于这一点,科学家们可能需要对深空天体的距离测量进行重新校准,这不仅会调整星系年龄和扩散率等天文学基本参数,也能帮助解释若干悬而未决的宇宙学难题。

例如,不同观测方法测得的宇宙膨胀率存在差异,这个被称为“哈勃张力”的问题可能就与测距方法中的系统误差密切相关。此外,部分星系的推断年龄甚至超过宇宙本身,这一直令科学界难以释怀,重新考虑银河系自转效应或许提供了突破口。詹姆斯·韦伯太空望远镜的高精度成像和探测技术,为类似研究提供了坚实的数据基础。相比过去,JWST能够捕获极其微弱而模糊的远距离星系图像,使得星系结构和旋转方向的识别变得更加准确和可靠。可见,科技进步正是推动天文学新发现的关键驱动力。未来,随着JWST持续观测并累积数据量,结合更精细的分析算法和模型,科学家有望更深入地揭示宇宙整体结构的奥秘,同时检测和纠正影响观测准确性的各种因素。

堪萨斯州立大学的这一研究,不仅代表了天文观测技术的突破,也折射出宇宙学研究的巨大潜力。它提醒科研界对长期被忽略或者被视为微不足道的因素重新审视,诠释宇宙的复杂性远超过单一理论能够解释的层面。此外,该研究还意味着公众有机会直接感受和理解宇宙之广阔与神奇,因为分析结果肉眼可辨,无需专业知识即可观察确认。总的来说,这项发现极大地推动了我们对宇宙旋转动向的理解,也为未来宇宙学模型提供重要线索。它挑战了现有的宇宙静态平衡假设,暗示宇宙可能具有整体旋转特征,或者观测技术和数据处理需要全面改进。随着研究的进一步深入,更多意想不到的宇宙时空现象将被揭晓,为人类探索宇宙的历史和未来增添新的篇章。

。