在互联网尚处于萌芽阶段的1990年代中期,America Online(简称AOL)是美国最受欢迎的网络服务提供商,成为大量新用户接触网络世界的门户。然而,在这段看似和平的数字花园里,年轻黑客创造了一款名为AOHell的小程序,彻底颠覆了当时的网络使用规则,尤其在网络欺诈领域开创了“钓鱼”(Phishing)这一风靡全球的欺诈手段。 AOHell最初于1994年11月发布,是由一名化名为“Da Chronic”的黑客开发。这个程序并非出自正规软件公司,而是使用盗版的微软Visual Basic编写的。它以AOL CEO史蒂夫·凯斯(Steve Case)的巨大头像为启动界面,配合着当时流行的嘻哈歌曲《Nuthin’ but a ‘G’ Thang》,标志着它与主流互联网环境的对立与挑衅。 作为一款扩展性极强的工具,AOHell整合了多种针对AOL系统的黑客功能。

该程序的设计极具用户友好性,即使是技术新手也能轻松操作。它包括聊天踢人工具、ASCII艺术刷屏、假冒聊天机器人,邮件轰炸机和群发工具,使其成为当时warez(盗版软件)爱好者的必备武器。另外,AOHell还内置伪造信用卡号码的生成器,能够绕过AOL的注册审核,从而非法获取“免费”账户访问权限。 AOHell最为臭名昭著的功能是其“钓鱼”模块。这一模块通过伪装成AOL客服代表发送虚假消息,诱骗真实用户透露密码和信用卡信息。该黑客团队称这种攻击手段为“fishing”,后改写为“phishing”,成为了此类网络诈骗的代名词。

如今,钓鱼攻击依旧是网络安全领域威胁最大的一类手段之一,影响着全球数以亿计的用户。 AOL当时的网络环境较为封闭,形成了一个被称为“关键词”(keywords)和聊天室构成的虚拟世界,类似今天社交媒体和聊天室的结合体。大多数用户刚刚接触互联网,缺乏安全意识,这给AOHell等黑客工具的传播和使用提供了温床。除了技术层面的入侵,AOHell的流行也深刻反映了年轻黑客文化的兴起——他们渴望挑战权威,展示编程能力,同时通过恶作剧和技术手段控制网络空间。 从技术角度看,AOHell展示了黑客工具集成化和自动化的趋势。其控制面板集中管理多项攻击工具,极大降低了操作难度。

这种集成模式影响深远,现代的恶意软件多采用类似设计,使得网络犯罪的门槛降低,攻击效率大幅提升。 AOHell的诞生与流行,不仅促使AOL及其他互联网服务供应商加强安全防护,同时也促进了用户安全意识的觉醒。尽管当时AOL对于安全事件的反应有时显得被动,但在未来几年中,网络安全产品和教育迅速发展,旨在抵御钓鱼和类似攻击的威胁。 回顾AOHell的历史,可以发现它是网络安全发展进程中的重要转折点。它将青少年黑客文化、社交网络平台以及网络犯罪手法有机结合,催生了对网络诈骗的全新认识。直到今天,钓鱼攻击仍然通过伪装身份、虚假链接和社会工程手法对用户隐私、财产安全构成巨大威胁。

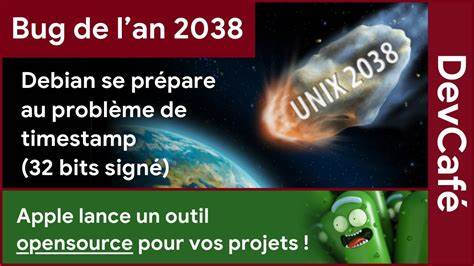

互联网的开放性和匿名性一度让诸如AOHell这样的黑客工具得以传播,令互联网世界充满风险。正因为这么多黑客工具的出现,行业内才逐渐认识到建立安全防护体系的重要性,包括多因素认证、邮件过滤、防病毒软件和用户教育等措施。 尽管时代变迁,AOHell在网络安全史上的地位不可忽视。它不仅代表了网络技术的边缘实验,更揭示了数字时代人与技术结合的复杂性。在今天的大数据、人工智能和云计算环境下,钓鱼攻击演变得更为复杂和隐蔽。但这个起源可追溯到一款简单的Windows外挂程序,而它的影响贯穿互联网安全的整个历程。

反思AOHell及其带来的教训,用户应始终保持警惕,谨慎对待来自未知来源的网络信息,切勿随意泄露个人账户和支付信息。互联网企业也要持续提升安全防御能力,加强漏洞修补和全天候监控,遏制网络黑产活动的扩散。 未来,随着技术进一步发展,网络安全挑战将更加复杂多变。AOHell诞生的年代虽然已经远去,但作为网络钓鱼的开端,提醒我们即使是在看似安全的数字环境中,也隐藏着潜在的风险和威胁。只有不断提高技术能力与安全意识,才能在这个充满机遇与挑战的数字时代立于不败之地。