行星的诞生是天文学领域最引人入胜的研究课题之一。围绕年轻恒星的原行星盘和碎屑盘,是行星形成过程中不可或缺的环节。近期,利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)革命性的中红外观测技术,科学家们在距离地球大约34秒差距年轻恒星TWA 7的碎屑盘中,首次发现了一颗质量约为木星30%的次木星级行星。这一突破不仅填补了行星和冥王星类小天体之间的空白,也为行星与其周围盘层结构之间的相互作用提供了直观证据。TWA 7所在的TW Hya年轻星协会是一个充满活力的天体群,这颗恒星年龄约为640万年,相对于宇宙尺度而言极其年轻。其碎屑盘的结构复杂,包括多个射电和红外波段观测所揭示的环状尘埃带。

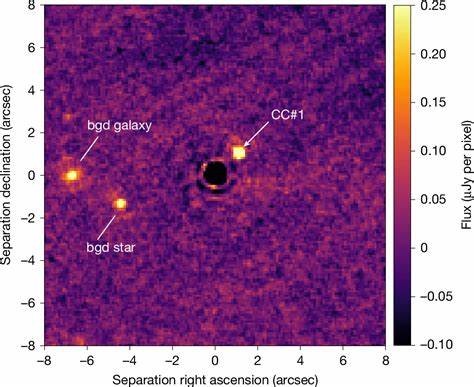

过去的天文观测虽然发现了这些结构中的空洞和环隙,但由于探测技术的限制,未能直接捕获影响这些盘层结构的行星。此次研究突破性的依靠了JWST配备的中红外仪器(MIRI),该仪器利用四象限相位掩模(4QPM)和F1140C滤光器实现了极致的高对比度成像和角分辨率,从而得以发现距离TWA 7约1.5角秒(约52天文单位)的一个冷行星候选体。该行星的有效温度估计在305至335开尔文之间,显示出类似木星但更冷、更年轻的特征。通过详尽的数据处理流程,科学家甄别出三个附近源,其中两个被证实分别是背景恒星和远距离星系,唯一一个无对应于其他波段的天体被归因于潜在行星。这一识别过程极其严谨,排除了可能是太阳系内天体或外部背景星系的所有替代假设。尤为重要的是,这颗行星位于TWA 7碎屑盘中狭窄的第二环(R2环)附近,而该环在先前的高分辨率极化观测中已显示出稀疏的物质分布。

天体动力学模拟表明,一颗质量约为0.3木星质量、位于环内的行星能够通过引力共振作用在该区域形成稳定的行星伴生体环,正如模拟结果所显示的盘层结构与实际观测的惊人相符。模拟进一步指出,行星的引力扰动清理了周边区域,形成了环内的空隙,这与观测到的尘埃分布不均相吻合。除此之外,多波段观测的整合评估排除了该信号为极远背景星系的可能性,其发生概率低至0.34%。对该行星的物理属性进行综合分析,学者们利用HADES模型对大气及热演化进行正向建模,进一步确认了温度、金属丰度和质量的范围,显示其为一颗呈现水云特征的亚木星冷行星。该行星的发现标志着JWST中红外成像技术首次实现对低质量行星的直接成像,能力远超以往2至10木星质量的探测限制,开辟了对数十至数百地球质量行星的直接观测新纪元。科学界对TWA 7b的关注不仅限于其罕见的年轻环境和独特质地,更看重其为理解行星形成动态及其与碎屑盘互动提供的珍贵样本。

类似于β雄星(β Pictoris)系统中行星与盘层形成的互扰关系,TWA 7b被视作研究天体动力学共振、盘面清理及行星轨道参数确定的理想对象。尽管其约550年长度的轨道周期使得长期观测十分挑战,该行星相对较大的视角分离度为未来的光谱研究和大气特征解析提供了可行途径。此外,该行星为研究非辐射加热型冷行星的内部结构、形成机制及演化进程提供了独特窗口,能够与太阳系中的木星、土星等巨行星及最近被JWST捕获的冷质高质量系外行星进行对比。未来多波长高精度成像和光谱分析将进一步揭示其大气成分、化学性质及潜在环绕,这对于构建行星系统演化综合模型意义重大。此次发现也彰显了多机构合作的重要性,从JWST的观测计划制定、数据采集、处理再到动力学模拟和多设施数据融合,均体现了现代天文学跨学科、多技术融合的典范。展望将来,随着JWST及地面超大型望远镜技术的提升,我们期待在更多年轻恒星周围的碎屑盘中发现低质量行星,逐步揭开行星形成的序幕,并深化对行星与盘层相互作用机制的认知。

总之,TWA 7系统中新发现的次木星级行星是行星天文学的里程碑,不仅验证了理论模型也激发了新的研究方向,预示着未来系外行星探索将进入精准且高灵敏度的时代。