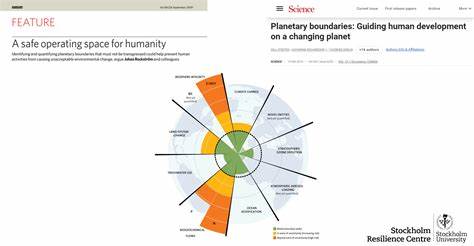

随着全球人口不断增长和资源消耗的加剧,如何在保证每个人都能享有高质量生活的同时,不超越地球的生态承载能力,成为当今社会亟需解决的重大课题。地球有其固有的环境界限,这些界限维持着生命支持系统的稳定与健康,被科学界称为“行星界限”。如果人类活动超越这些界限,可能引发不可逆转的环境变化,威胁到人类社会的生存和发展。因此,实现全民美好生活并严格遵守行星界限,不仅是环境保护的需要,更是全球治理与公平正义的重要体现。人们的基本物质需求包括充足的食物供应、安全饮用水、适宜的居住条件和普及的能源服务等。研究表明,满足这些基础需求并不必然导致对自然资源的过度消耗,只要采用科学合理的资源分配和利用方式,就可以在环境许可的范围内实现这一目标。

然而,推动更高水平的幸福感、满足感和生活质量,往往伴随着资源需求的指数级增长。当前大多数国家尚未找到在维持生态平衡的同时,实现高质量生活标准的最佳路径。为解决这一难题,需要将关注重点从简单的经济增长转向满足人类“足够好”生活的社会需求。这种转变强调经济模式的转型和价值观的重塑,推动节制消费、资源节约和公平分配政策。重要的是,资源的合理使用不仅仅是技术问题,更关系到社会结构和全球治理体系的公平性。低收入国家和发达国家之间存在巨大的资源消耗差异,同时内部也面临资源分配不均的问题。

为了确保全球范围内的公平正义,必须采取包容性的政策,促进资源的合理共享。科技创新在实现资源效率提升和环境负担降低方面扮演着关键角色。通过发展绿色能源、循环经济和清洁生产技术,可以大幅度降低单位产品的资源消耗和污染排放。但技术进步并非万能,仅靠技术不能解决根本的系统性问题,必须与社会和文化的深层变革同步进行。教育和公众意识的提升是推动可持续发展的重要驱动力。只有当每个人理解自身消费行为对环境的影响,愿意参与并践行可持续生活方式,才能形成广泛的社会共识与行动,推动政策变革。

此外,政策制定者应制定符合生态承载力的环境标准,并引导经济向低碳、低资源消耗方向转型。诸如绿色税收、碳排放交易、资源配额等市场机制,有助于引导企业和个人减少环境压力。同时,国际合作是跨越国界环境问题的关键。气候变化、生物多样性丧失和水资源短缺等问题均属于全球性挑战,需要各国协同努力,共同制定和落实行动计划,才能实现全民美好生活的长期目标。总体而言,在地球的行星界限内实现所有人的美好生活,既是科学和技术的挑战,也是经济、社会和政治的系统性工程。只有整合多学科知识,推动制度创新和全球合作,才能实现保障基本需求、提升生活质量与保护环境的有机统一。

这一过程需要每个国家、每个社区,乃至每个个人都承担起自己的责任,采取具有前瞻性和包容性的可持续发展战略。未来,我们必须超越传统的增长模型,转向基于公平、效率和生态可持续性的社会发展模式,确保子孙后代同样能够享有健康和繁荣的地球家园。在这条道路上,科学研究提供了方法和证据支持,政策制定带来方向和激励机制,公众参与推动实践与变革。只有多方力量携手合作,才能真正实现全球范围内的安全与公正发展空间,迈向人人共享的美好生活新纪元。