在当今软件开发的复杂生态中,开发者常常面对跨多个代码仓库的巨大系统,这些系统往往错综复杂,依赖关系繁多,业务逻辑错综连接。如何准确地理解系统,掌握代码背后的全局上下文,成为摆在技术团队面前的重要挑战。传统代码分析工具往往在面对多仓库、多语言甚至多平台统一理解时力不从心,加之人工智能技术的兴起,让人们开始思考:是否可以将静态分析与人工智能结合,打造更具智能化的系统理解方式?静态分析作为代码质量保障和漏洞检测领域的重要技术,能够不运行程序而深入分析代码结构、数据流、控制流以及函数间的依赖关系,从而抽象出代码层面的逻辑结构和潜在风险。这种代码的机械式扫描为现代大型系统提供了基础性的地图,让开发者从复杂的依赖森林中获取脉络。然而在面对跨多个仓库和分布式代码环境时,静态分析技术往往显得片面和局限,它无法主动理解代码的业务含义,也无法自发推断开发者的实际问题和目标。相比之下,人工智能尤其是大规模语言模型(LLMs)在自然语言处理和代码理解上展现了突破性的潜力。

通过训练海量代码样本和文档,它们能够在一定程度上理解代码的语义,辅助生成代码注释、自动完成代码乃至发现潜在缺陷。如今的人工智能模型甚至可以帮助回答诸如“如果改变某个函数会带来哪些影响”这类复杂问题。然而,直接将整个代码库喂给大型语言模型却面临诸多现实挑战。首先,代码库规模巨大,超过了模型输入的长度限制,迫使开发者不得不裁剪代码,丢失重要上下文。其次,模型的推理能力并非完美,缺少代码结构的精确地图时,它很难准确推断多仓库跨模块之间的依赖和业务逻辑细节。因此,单纯依赖人工智能进行系统理解,其效果往往不尽理想,也不能满足开发者对严谨性和准确性的需求。

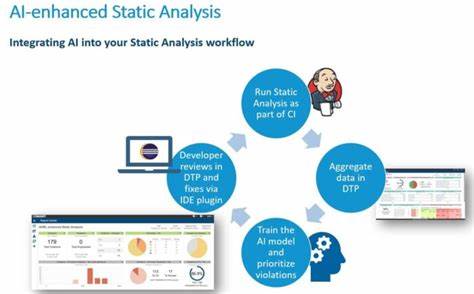

面对这种困境,一种创新的解决思路应运而生:先利用静态分析技术对代码库进行全面扫描和关系映射,形成结构化、精准的代码依赖关系图;再将这一丰富的结构数据喂给人工智能,从而让AI的推理建立在更坚实的基础上,实现更高质量的系统理解和交互。举例来说,当开发者提出“如果修改认证模块的某个函数,会对哪些代码产生影响”的问题时,静态分析模块先确定该函数的调用链条、依赖的服务及影响范围,形成清晰的依赖关系图;随后AI模型基于这份关系图生成高层次的业务分析,解释潜在的风险和需要联动修改的代码部分。这种方法不仅提升了回答的准确性,也极大节约了开发者自行摸索和梳理上下文的时间。目前已有的尝试表明,先进行静态分析再结合AI推理正在成为多代码库管理的有效解决方案。例如,部分创新团队推出的产品采用静态分析技术完成代码关系抽取,然后把结果结构化地输入AI系统,实现跨仓库代码变更影响分析、需求映射到代码路径跟踪等功能。他们的早期实践证明,这种结合策略能够有效解决代码上下文丢失的问题,使得开发者在面对海量代码时能更快找到关注点,并做出自信决策。

除了提升开发效率,这种结合方式还助力于实现更好的代码质量控制和安全审查。在多仓库环境下,隐含的依赖和边界风险通常难以察觉,静态分析可以发现代码层面的潜在缺陷,人工智能则能根据业务逻辑和历史经验揭示更深层次的风险隐患。两者的协同有助于打造智能化的代码巡检和风险预警体系,为大型企业和开源社区带来更加稳健的研发体验。与此同时,要实现这一目标仍需攻克诸多技术难题。静态分析工具需要适配多语言、多框架,保证跨平台的准确性与一致性;同时,如何让人工智能更好地理解静态分析结果,避免模型生成无关或错误的推断,也是研究重点。此外,工程实践中需要整合不同工具流程,保障数据流的时效性和安全性,尤其是在涉及敏感业务代码时,数据隐私和访问权限管理更不容忽视。

未来,结合静态分析和人工智能的系统理解技术必将成为软件工程领域的下一个热点。通过不断优化算法和工作流程,提高模型与工具的协同效率,开发者能够告别传统的“摸索试错”模式,实现真正意义上的自动化系统理解和智能化开发辅助。应用场景也将由代码维护扩展至需求追踪、变更风险管控、自动代码生成乃至智能测试覆盖,全面提升软件生命周期管理的智能化水平。总之,在多仓库环境下,静态分析与人工智能的结合为解决代码上下文丢失、提升系统理解提供了全新思路。通过先构建精确的结构化依赖图,再利用人工智能进行语义解读和推理,开发者能够以更直观、高效的方式掌握复杂系统,提高研发效率和软件质量。随着技术的不断成熟和推广,相关解决方案必将在未来的软件开发生态中占据重要位置,为技术社区带来长期且深远的价值。

。