冷战时期的核威胁让整个世界陷入前所未有的紧张氛围。在苏联于1949年成功试爆首枚核武器后,美国迅速调整防御策略,重新激活了民防办公室,并在1950年颁布了联邦民防法案。该法案旨在动员政府各部门准备核战争后的生存与救援工作,保护民众免受辐射和核爆造成的直接伤害。作为当时最大的平民联邦机构,美国邮政部扮演了一个独特而关键的角色,他们利用遍布全国的邮政设施承担起辐射监测与民众避难的重任。冷战的紧张形势促使美国政府不断完善核防护措施,邮局的地理优势使其成为理想的避难所,邮政建筑被改造为辐射防护掩体,为数百万民众提供了紧急庇护。大约1500座邮政建筑被指定为辐射避难所,能够容纳130万人,这些设施备有紧急物资如食物、水、药品及辐射监测设备。

核爆炸后的辐射对人体有极大危害,因此如何准确检测并有效屏蔽外部辐射成为保障生存的关键。邮政人员接受了专业培训,掌握辐射监测仪器的使用方法,其中包括闻名的CD V-700盖革计数器和简单的CD V-715离子室测量仪。这些仪器能够检测包括β射线和γ射线的辐射,帮助工作人员判断避难所内外辐射水平,从而科学评定“保护因子”,即避难所对辐射的屏蔽能力。通过室内外的连续监测,操作者得以判断何时可以安全离开避难所,以及避难期间需要的防护措施。在核攻击后,通信系统极可能瘫痪,传统的电话和广播信号无法保障信息传递。针对这一挑战,1958年美国邮政总局号召具备业余无线电执照的邮政员工组成自愿无线电通讯网络Post Office Net(PON),旨在紧急情况下维持区域间的联系。

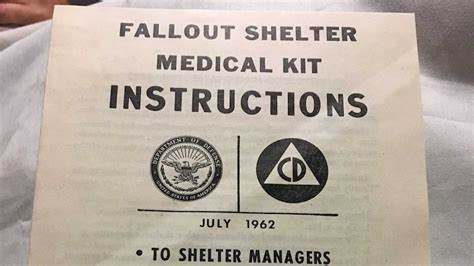

该网络在1962年扩大至非邮政员工参与,成为当时庞大的业余无线电救援系统之一,尽管从未因核袭击而被激活,但在包括1967年中西部暴风雪期间发挥了重要作用。冷战时期的民防理念承认,在核爆炸的直接打击区内,大量人员伤亡不可避免,重点是通过预警和避难保护能够躲避核爆影响的城郊及乡村居民。美国政府的指导书籍鼓励公民自建家庭避难所,但由于成本和实际限制,实际建造者寥寥无几,社区避难设施如邮局折射出政府由个人应对向公共集体避难的战略转变。知名文化人物如罗德·赛灵通过电视节目《暮光之城》中的剧集《避难所》,尖锐揭示了核灾难中的社会道德和生存压力。约翰·肯尼迪总统进一步推动调查现有公共建筑,用以建设社区性避难设施,并赋予邮政局长作为地方避难所管理者的权限,规范避难所的运作与管理。除了技术装备外,相关手册详细规范了避难期间的生活安排、卫生条件与物资储备,追求既科学又人性化的民防管理。

时至70年代末,核战争威胁有所降温,邮政部逐渐淡出民防准备,许多储备物资因老化失效,相关机构职能整合至后来的联邦紧急事务管理局(FEMA)。冷战期间的防护经验和装备虽未在实战中被验证,但其历史价值和技术思想为现代核应急管理提供了宝贵借鉴。如今,随着全球局势复杂演变,核安全依旧是重要议题。回顾冷战时代精心设计的生存装备,如CD V-700盖革计数器、专用剂量计、避难所管理手册及无线电应急网络,不仅让人见证科技与组织如何结合应对人类最严峻挑战,也提醒我们在现代安全环境下继续完善核事故与核攻击的应急准备。先进的辐射探测技术和通信设备已经大幅提升,但核威胁的不可预测性要求社会各界保持高度警觉和准备。民防历史告诉我们,面对核灾难,不仅依赖技术装备,科学的规划、全民的参与和有效的管理同样不可或缺。

正如当年邮政局员工志愿组成的业余无线电网络示范的那样,个人技能与集体合作是确保灾难应对成功的关键。科技进步使得核辐射探测设备小型化、精准化,现代避难所方案更加完善,但冷战遗产的生存套装展示了人类在极端条件下求生的智慧。深入了解与学习这段历史,有助于我们应对未来潜在的核挑战,强调跨部门合作和社会整体防范机制的重要性。了解历史,是为了不让悲剧重演,也是为了智慧地构筑未来的安全防线。冷战时期的核生存装备不仅见证了那个时代的紧迫与创新,也映射出现代社会对和平与安全不懈追求的精神。在信息时代,这些历史遗产依然启发着我们如何在危机中团结应对、科学防护,并且持续提升民众的核安全意识和应急能力。

。