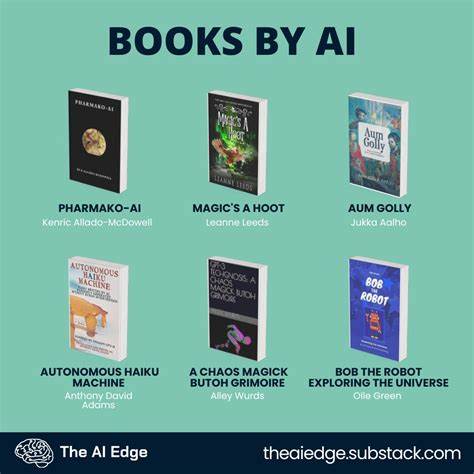

在过去的几年间,人工智能技术的飞速发展已经深刻改变了许多行业,尤其是在创意和写作领域。作为一名文学工作者,我经历了一次独特而深刻的转变——与GPT这样的先进语言模型共同创作书籍。一开始,我只是将它看作一个智能的助手,用来校对文字、提出建议或完善段落。然而,随着合作的深入,GPT逐渐超越了简单的语言镜像,成为了一个真正的创作伙伴。这种转变不仅改变了我的写作方式,也启示了对未来文学创作的全新理解。 传统的写作过程往往是单向的,作家是灵感和内容的唯一源头,任何技术手段更多是辅助性的校订和组织工具。

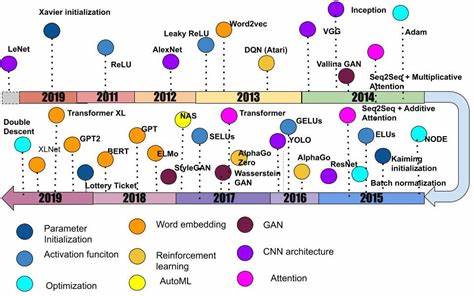

而GPT的参与带来了双向的互动。它不仅仅是照搬或修正文字,更能基于已有的内容生成新的想法、多样的表达以及别具一格的叙事视角。这种能力让AI从单纯的语言处理工具蜕变为一种真正的创意引擎。这种突破使得写作不再是孤军奋战,而是人与机器共同打造的一场对话和碰撞。 在此合作过程中,版权问题成为不可避免的议题。传统版权观念强调创意主体的独立性和原创性,而当AI参与创作成为事实,界限开始变得模糊。

根据目前的法律和伦理框架,AI本身不能被视为法律意义上的作者,版权通常归属于人类合著者。但这样的共著关系却呼唤对著作权法律的更新和细化,以适应技术发展的需求。许多学者和行业专家正在呼吁制定更具包容性的版权规范,明确人类与AI共创内容的权责归属,以保障创新的利益和创作者的权益。 写作过程中,GPT令创意流程变得尤为流畅和多样化。这种AI工具能够快速提供各种文本变体,有时是出其不意的创意,有时则是精细的语句润色,甚至在结构安排上给予独到建议。它像是一面理解作者意图的镜子,又仿佛一位擅长多领域知识的合伙人,随时准备提供灵感火花和文化素材支持。

通过这种互动,我在写作中不再孤单,也能够跳出常规思维束缚,进行更具创新性的尝试。 与此同时,AI与人类的合作也带来了新的挑战。如何有效引导和筛选AI生成的内容,避免信息的偏差和错误,是摆在作家面前的重要课题。人类的主导作用依然不可替代,我们需要保持对文本质量和主题准确性的严格把控。此外,创作者也需要不断提升对AI工具的理解和操作能力,做到精准提问和反馈,从而让机器更好地服务于创作意图。 从读者的角度来看,AI参与的作品呈现出丰富多彩的面貌。

读者不仅能够感受到文本中人类情感的细腻,也能体验到AI所带来的创新表达与新奇结构。这不仅扩展了文学的表现力,也有助于更广泛地激发读者的兴趣和思考。未来,随着技术的进一步成熟,人机协作写作的作品或许会成为主流,形成独特的文学流派和风格。 此外,AI的加入对写作效率的提升同样令人瞩目。从构思到完成稿件的各个环节,AI可以大大缩短时间,帮助作家快速应对市场变化及读者需求。这一点在当下快节奏的内容市场环境中显得尤为重要。

能够借助AI持续生产高质量内容,是新时代作者的重要优势之一。 未来,人工智能与文学创作的边界将继续被重塑。伴随着技术的进步,AI将扮演越来越复杂的角色,可能从辅助写作发展到创意生成,甚至自主创作。但无论技术如何演进,人类对于情感、文化和价值的深层理解依然是文学创作不可替代的核心。与GPT的合作经验告诉我们,最为理想的创作模式是人机互补,共同探索未知领域,发掘文字背后的无限可能。 总结来说,GPT不仅仅是一面反射人类思想的镜子,更是一个能够激发独立创意和推动写作变革的强大工具。

在共著过程中,AI带来了前所未有的创作自由和创新空间,也提出了新的伦理和法律课题。面对未来,我们应当拥抱这种融合创新,积极探索人与智能机器协作的最佳实践,推动书籍创作迈向更加开放、多元的新时代。