随着苹果公司自研苹果硅芯片的推出,Mac电脑迎来了重大转型。这一转变不仅仅是硬件的进步,更涵盖了整个生态系统的软件兼容性挑战。Rosetta翻译环境应运而生,成为连接过去Intel架构应用与苹果硅芯片设备之间的桥梁,极大地缓解了开发者和用户的适应压力。本文将深入探讨Rosetta翻译环境的运作原理、核心优点、不可兼容之处以及其在未来的发展方向。 Rosetta本质上是一种动态二进制翻译技术,能够让Mac用户在基于苹果硅芯片的设备上顺畅运行原生为x86_64架构(即Intel处理器架构)编译的应用。这种翻译技术并非新概念,苹果早在PowerPC向Intel处理器过渡期间的Rosetta 1中已有实践。

但如今针对苹果硅芯片的Rosetta 2版本,技术更为先进且高效,确保用户体验尽可能接近原生应用。 Rosetta的核心优势在于其“透明性”。用户不需要进行复杂操作,操作系统会自动检测应用是否为Intel指令集编译的二进制文件。如果是,macOS会自动调用Rosetta进行代码转换,随后以翻译后的版本启动程序。尽管翻译过程需要一定时间,可能导致应用的启动速度略有下降,但整体运行体验依旧顺畅,满足绝大多数用户日常需求。 开发者的过渡期得到了极大支持。

Rosetta为他们争取了设计Universal Binary的宝贵时间,让代码能够同时兼容ARM64架构(苹果硅芯片)和x86_64架构(Intel处理器)。Universal Binary是一种集成两套机器码的文件格式,能够根据运行环境自动执行相应的指令集。通过这种安排,苹果实现了新旧架构间的无缝衔接,提升了软件生态的连续性。 然而,Rosetta的功能并非万能。某些程序类型因底层技术限制无法被翻译。例如,内核扩展(Kernel Extensions)和虚拟机软件无法通过Rosetta转换运行。

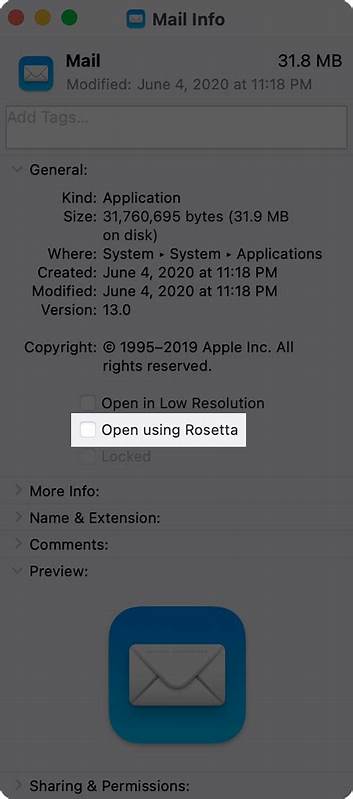

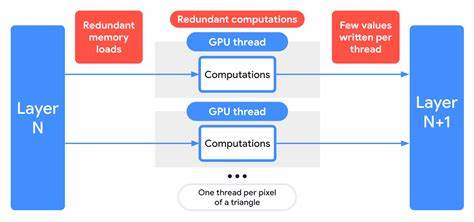

这主要是因为这些软件依赖于硬件层面的指令集和系统特性,翻译层面难以模拟或替代其操作。此外,Rosetta不支持Intel处理器上某些较新的高级指令集,如AVX、AVX2以及AVX512,这些指令集多用于高性能计算和科学运算领域,依赖于硬件级别的并行处理能力无可避免地限制了Rosetta的兼容范围。 用户在某些场景下或许需要手动指定是否通过Rosetta运行某款应用。macOS允许用户在应用程序信息窗口中勾选“使用Rosetta打开”,此时系统会强制以翻译模式执行。这一功能对那些已有一部分基于Intel架构的插件或扩展的应用尤为重要,能够保证应用的完整功能兼顾兼容性与性能表现。 为满足开发者的需求,苹果也提供了程序化判断应用当前是否在Rosetta环境下运行的方法。

通过调用系统接口sysctlbyname并查询特定标志位,开发人员可以精准获悉进程的执行状态,以便针对翻译模式优化代码逻辑,提高应用效率。该机制体现了苹果对开发生态细致入微的支持,增强了开发者在适配新架构时的信心。 尽管Rosetta延长了传统Intel应用的生命周期,苹果公司早已明确表示Rosetta将作为过渡性工具存在,有规划地限制其支持时长。macOS Tahoe是最后一个全面支持Intel Mac的系统版本,之后将在未来两代macOS版本中保留Rosetta的全功能,之后则会逐步缩减功能,仅针对少数依赖Intel架构且维护不足的游戏和应用进行有限支持。这意味着开发者需尽快完成应用向苹果硅芯片的迁移,才能获得完整的兼容体验和性能优势。 性能层面,虽Rosetta在翻译效率上表现优秀,但与原生ARM64应用相比仍存在差距。

原生应用能够直接面向新处理器架构进行指令优化,获得更低的能耗和更快的响应速度。因此,任何依赖系统底层特性的高性能程序,最终都应实现完全原生化,以充分发挥苹果硅芯片的硬件优势。 Rosetta在促进生态转型中发挥了不可替代的桥梁作用,同时也促使软件开发理念升级。开发者不仅要关注基础兼容性,更需关注性能调优和新技术适配,例如Metal图形架构优化、Apple Silicon CPU指令集优化等。苹果官方文档提供了丰富指导资源,协助开发者了解如何从底层架构差异入手,调整音频编解码、图形渲染、JIT编译器等多方面代码。 展望未来,随着Universal Binary的普及和开发工具链的日益完善,Rosetta的必要性会逐渐减弱,更多应用将采取纯ARM64架构开发,进一步推动Mac生态的整体效能提升。

同时苹果硅芯片架构的不断演进,例如性能核和效率核的智能调度,也为软件效率和系统稳定性提供了强大保障。 总结而言,Rosetta翻译环境不仅仅是一项技术工具,更是苹果公司硬件与软件转型战略中至关重要的组成部分。它确保了用户从老平台平稳过渡至新架构,减少了兼容性引发的不便和困扰。对于开发者而言,Rosetta既是缓冲期内的救生圈,也是未来全新开发模式的起点。把握Rosetta的机遇与局限,积极推进原生架构优化,才能在苹果硅芯片时代的竞争中立于不败之地。