霍乱,这种致命的肠道传染病,在19世纪曾经席卷全球,尤其是在英国伦敦和亚洲大陆,留下了深刻的灾难印记。关于霍乱传播的认知和研究不仅见证了医学科学的发展,更是地理学和流行病学交叉领域的重要里程碑。然而,关于霍乱地图以及约翰·斯诺医生(John Snow)如何凭借地图揭示霍乱传播真相的故事,长期以来在公众和学术界中广为流传,却存在诸多误解。只有纠正这些错误,才能还原历史真相,理解疾病传播和防控过程中知识积累的真正轨迹。鲜为人知的是,约翰·斯诺真正的贡献不仅仅在于一幅著名的霍乱地图。实际上,这张地图并非他亲自绘制,也不曾成为他揭示传播途径的关键证据。

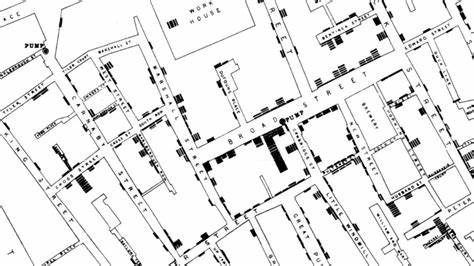

斯诺在1849年出版的著作《论霍乱传播的方式》中,就已经明确指出霍乱是通过受污染的食物和饮用水传播的,这是他对当时流行的“瘴气论”(认为疾病通过恶臭空气传播)的直接挑战。他结合流行病学调查、患者症状分析以及对城市供水系统的细致观察,提出了霍乱主要经被污染水源传播的观点。值得注意的是,斯诺的这一论断并未依赖地图,而是通过广泛收集的数据和逻辑推理得出。虽然地理信息在斯诺的研究中发挥了一定的作用,比如他对不同时期和地点的病例分析,但真正的“地图”更多是在他形成理论之后,作为沟通工具出现。1854年伦敦Broad Street(今Broadwick Street)爆发严重霍乱疫情,斯诺推动当地政府关闭了供水泵。虽然这一举动可能减缓了局部疫情的传播,但同时许多居民迁出也极大地影响了病情的缓解。

直至1855年斯诺的第二版著作发布,他委托制图师查尔斯·切芬斯(Charles Cheffins)绘制了那张著名的霍乱病例分布图。这张地图以直观的视觉形式,展示了疾病发生的空间集聚现象,但其作用更像是对既有理论的支持和传播,而非发现本身。早于斯诺,其他医学专家和流行病学家早已利用地图工具研究疾病。1849年,托马斯·沙普特(Thomas Shapter)出版了《埃克塞特霍乱史》,首开先河地绘制了疾病死亡分布地图。这些地图展示了具体的建筑、墓地和传染区域的空间关系,虽然未直接明确指出水源为传播媒介,却为后续对城市疾病传播的空间分析奠定了基础。在法国,1830年代的霍乱疫情中,同样有地图用于表现疾病分布。

1833年,埃及涅-克莱门特·埃利斯(Eugène-Clément Hellis)绘制了鲁昂市霍乱影响图。随后,巴黎地图制作者查尔斯·皮凯(Charles Picquet)发布了霍乱死亡密度的分布图。这些努力显示,地图作为工具,在疾病调查中有着悠久的历史,并非斯诺的独创。更早之前,美国1795年的黄热病大爆发中,瓦伦坦·西曼(Valentine Seaman)制作了一系列展现症状与污水点关系的地图。虽然受到当时科学理论限制,他未能完全认识传播机制,但这也体现了疾病地图学的雏形。霍乱地图的故事告诉我们,地图具有不可替代的传播和教育力量。

尽管斯诺的理论基于详实的观测和推理,但地图更容易吸引公众和学者的关注,成为生动的视觉证据。在现代,霍乱地图成为地理学和流行病学教育中常见的标志性案例,但公众广泛流传的“地图发现霍乱传播方式”的神话忽略了斯诺严谨的科学方法和研究历程。了解真实历史,有助于我们认识科学发现的过程并非单一瞬间的顿悟,而是持续努力、数据积累和多角度分析的结果。如今,随着地理信息系统和数据可视化技术的发展,地图再次成为公共卫生、环境科学和疾病控制的核心工具。但无论技术如何升级,历史的教训提醒我们:科学发现需要严谨的证据和综合的思考,地图只是支持理解和传播的辅助工具。作为地理学家、数据科学者及普罗大众,都有责任以准确和诚实的态度来呈现历史,避免简化或夸大历史事件,正确地理解疾病传播的复杂性。

霍乱地图的历史,不仅是关于一场疾病的故事,更是对科学发展、公共卫生和地图艺术力量的深刻揭示。纠正有关霍乱传播和地图的常见误区,不仅能让我们敬重那些开创先河的先驱,也能激励现代研究者坚持科学真理,用精准的数据和沟通手段为全球健康事业贡献力量。