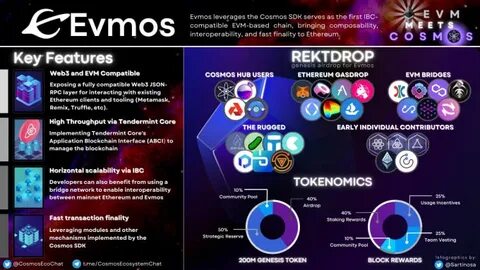

近年来,加密货币迅速崛起,成为技术创新与金融自由的新象征。从比特币到以太坊,再到各种去中心化金融(DeFi)应用,加密货币不仅改变了传统金融体系的面貌,也激发了全球监管机构的高度关注。政府为何频频出手欲控制加密市场?这背后究竟隐藏着什么样的动机与风险?本文将带您深入解析。 首先,政府对加密货币的监管欲望,从本质上看是对经济和社会秩序的维护。由于加密货币具备匿名性和去中心化特征,传统金融监管手段难以适用。这导致加密市场成为洗钱、逃税、非法资金转移的温床,进而威胁国家金融稳定与安全。

面对这些挑战,各国政府纷纷出台监管政策,要求交易平台实施用户身份认证(KYC)、反洗钱(AML)措施,并对交易行为进行严格监控。 然而,背后也不乏更深层的权力考量。加密货币的兴起,在某种程度上挑战了政府对货币发行权和金融体系的控制。传统货币由中央银行掌握调控权,而加密货币则分散在全球无数用户手中,没有单一管理机构。这种权力的转移让政府难以通过货币政策影响经济,比如调控通胀、刺激增长。因而,加强对加密货币的监管,实质上是政府试图在新兴金融领域重获控制权的体现。

更值得注意的是,数字货币结合区块链技术具备追踪全部交易记录的能力,特别是在央行数字货币(CBDC)推出后,政府可以实现前所未有的金融透明度和监管力度。尽管这可以打击违法犯罪活动,提升金融效率,但同时也带来了对个人隐私的巨大威胁。全程可追溯的数字货币交易,将使个人消费行为、资产状况完全暴露在政府和相关机构眼中,潜藏着被过度监控、侵犯自由的风险。 同时,我们也目睹到不同国家对加密货币的态度差异明显。一些国家如中国全面禁止加密货币交易和挖矿,强调市场风险与金融安全;而如美国、欧盟则在规范的框架内逐步放开,试图平衡创新与监管。不过,共同点是政府都在积极制定法律,规范数字资产的发行、交易和税收,防止市场乱象蔓延。

从投资者和普通用户角度来看,政府的强监管虽然可能降低市场投机风险,保护金融体系稳定,但也会限制去中心化金融的潜力,损害个人的金融自主权。许多加密货币爱好者质疑,过度的监管实际上是在剥夺人们使用加密资产避开传统金融束缚,实现财富自由的可能。 此外,技术发展的迅猛使得监管面临巨大挑战。智能合约、去中心化自治组织(DAO)等创新模式不断涌现,监管机构难以及时跟进,甚至存在被技术“甩开”的风险。政府如何在不抑制创新的前提下,有效监管,是亟需解决的难题。 展望未来,数字货币监管必然成为全球经济格局的重要议题。

政府如何在保护国家利益与维护公民自由之间找到平衡,将决定数字金融的走向。公众应当增强对加密货币的认知,理解背后的技术原理和监管政策,积极参与相关讨论,推动制定公平、透明且高效的监管规则。 总之,政府欲控制加密货币,不仅是为了防范金融风险,也是企图掌握更大范围的社会控制力。加密货币作为新兴金融力量,承载着更多关于自由、隐私与创新的诉求。我们需要警惕监管可能带来的负面影响,同时珍惜数字时代赋予的机遇,共同打造一个更开放且安全的金融未来。