在人工智能和航空航天领域,如何实现高度智能化与自适应控制系统,一直是科技创新的核心课题。近期,超图灵突触电阻电路(super-Turing synaptic resistor circuits)在智能变形翼的应用中展现出非凡潜力,成为推动未来智能无人机和飞行器设计的一项突破性技术。本文将系统解析超图灵计算模型与传统图灵模型的根本差异,揭示突触电阻电路如何模拟脑神经生物学机制,实现实时并行的学习与推理,进而优化变形翼的气动性能,提升飞行稳定性和效率。 神经生物学启发了现代人工智能的发展,人脑通过复杂的神经回路同时处理海量并行信息,不断根据环境变化调整突触权重,实现学习与推理的有机结合。与之不同,传统计算机基于图灵模型,往往需要先完成离线学习,再进行推理,其顺序式操作导致在复杂多变环境下的适应能力受限。超图灵计算突破了这一限制,实现了一种模式,在同一时间内完成推理和学习,极大地提高了系统的自适应能力和应变速度。

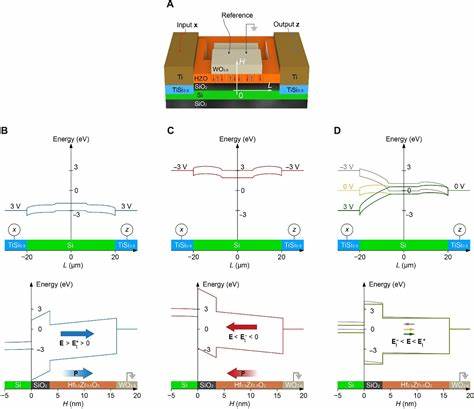

超图灵突触电阻电路的核心在于其模仿生物神经系统中突触的工作方式,采用高性能的Hf0.5Zr0.5O2基铁电材料,通过电压脉冲调控突触电阻的导电状态,实现权重的模拟调节。电路采用输入与输出电极同时施加电压脉冲的方式,调节铁电层中的极化状态,进而实现模拟的电导变化。这种并行的推理(通过输入驱动电流)与权重更新(通过同步电压信号)功能,使电路能够在飞行状态下动态调整,适应气流扰动和飞行条件的变化。 智能变形翼作为航空器结构的前沿应用,其通过调整结构形态以优化气动性能和飞行稳定性。传统的控制系统多依赖预定的算法和离线训练,难以应对飞行环境中突发的紊流、失速等复杂情况。超图灵突触电阻电路通过实时学习,结合环境反馈,对变形翼形态进行快速优化,降低翼面阻力与升力的比值,有效防止和纠正失速现象,提升飞行安全与效率。

该电路构建了一个多输入多输出的交叉阵列,通过电压脉冲输入向量作用于输入电极,电流输出响应被用作推理计算,输出电极施加的电压脉冲则控制学习过程,实现权重矩阵随时更新。系统通过传感器反馈变形翼状态,如升阻比及其波动等,将信息转换为输入信号,驱动电路自适应调整。其学习规则基于协相关学习法则的数学模型,精确控制权重调整方向和幅度,保证评价目标函数的单调下降,最终收敛于最优状态。 实验中,超图灵突触电阻电路与人类操作员以及传统人工神经网络(ANN)在风洞中控制智能变形翼的同台竞技表明,突触电阻电路具备更快的学习速度和更优的适应能力。尤其在高迎角失速条件下,电路能够迅速调整权重矩阵,成功恢复翼面气动稳定状态,表现出卓越的鲁棒性与效率。而传统ANN由于推理与学习顺序分离,无法实时适应环境变化,表现逊色。

此外,超图灵突触电阻电路在能耗方面优势明显,仅需纳瓦级功耗,远低于传统计算机执行相同任务时的瓦级消耗。该优势归因于电路的模拟并行处理特性,以及采用低功耗材料和工艺,契合边缘计算和移动智能设备的需求,推动智能控制系统向轻量化和高度集成化方向发展。 该技术不仅推动了航空航天领域智能控制的革新,还有望对机器人、自主驾驶汽车、物联网设备等广泛应用领域起到示范作用。基于类似电路架构的神经形态计算平台,将加速人工智能算法的硬件实现,提升系统对未知环境和动态复杂任务的适应性能,有望成为下一代智能计算与控制系统的核心组成。 展望未来,超图灵突触电阻电路的进一步优化和集成,将促进其规模化、高密度实现,增强计算能力与学习效率。同时,结合新型神经调控机制、多模态传感技术和深度强化学习算法,有望实现更为复杂和高维环境的自主适应与决策,推动智能变形翼和自主飞行器向更高水平迈进。

总之,超图灵突触电阻电路以其突破传统计算模型的创新设计,结合模拟神经生物学原理,实现了同时推理与学习的独特功能,开创了智能变形翼控制的新纪元。其在提升飞行性能与安全性方面的巨大潜力,标志着人工智能技术与航空工程深度融合的新方向,为构建更加智能、高效、环保的未来航空系统奠定了坚实基础。随着相关技术的不断成熟与应用拓展,超图灵计算或将成为推动人工智能体制根本变革的重要力量,助力人类实现更加自由与智慧的飞行梦想。