营养是关乎每个人日常生活的基础话题,然而我们对营养的理解往往存在许多误区,即使是在自认为较为了解的人群中也不例外。现代社会信息爆炸,充斥着各种复杂且相互矛盾的饮食建议。想要掌控自身健康,首先必须深入了解营养学中的关键概念,特别是宏观营养素对人体的具体影响。宏营养素主要包括脂肪、碳水化合物和蛋白质,每一种都在人体能量代谢和体重管理中发挥着不同的角色。现代营养论调中,普遍认为碳水化合物是导致肥胖的主要元凶,脂肪被错误地妖魔化。然而,最新的研究揭示了更复杂的真相,理解这些有助于我们科学地调整饮食结构。

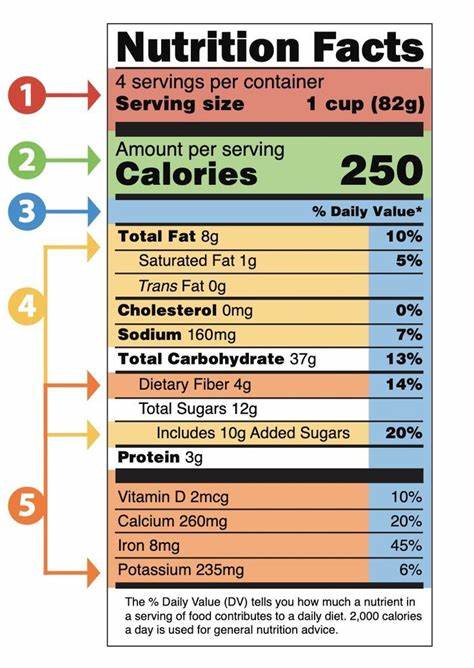

首先,饮食中的脂肪被人体极为高效地储存为体脂。脂肪进入体内后,通过血液循环几乎可以无阻碍地输送到脂肪细胞中直接存储,而这种储存过程的能量损耗极低。相较之下,碳水化合物虽然可以转化为脂肪,但这种转化过程被称为“脂肪生物合成”,属于罕见且高能耗的过程,仅在糖原储备已满且仍存在过剩能量时发生。因此,碳水化合物本身并不容易直接导致脂肪堆积,而其被误解为促使肥胖的关键,更多源于碳水化合物具有蛋白质和脂肪节约效应。即碳水提供优先的能量来源,使得同一餐中的脂肪不被消耗,而是更容易储存在体内。人体消化各种宏营养素消耗的能量存在差异,称为食物的“热效应”或“产热效应”。

蛋白质的热效应最高,消化蛋白质需要更多能量消耗,中等的是碳水化合物,而脂肪的热效应最低,能量消耗较少。考虑这些差异对于在热量盈余状况下更准确地评估不同食物对体重的影响至关重要。尽管健康的脂肪来源如橄榄油和富含 omega-3 脂肪酸的油脂具有对细胞膜和大脑组织重要的生理功能,还能调节身体的抗炎反应,但在能量摄入过剩的情况下,这些脂肪依然将被高效转化存储为脂肪组织。由此可见,营养的复杂性远超简单的“脂肪好”或“碳水坏”的二元论断。另一方面,碳水化合物摄入会激发胰岛素分泌。胰岛素是一种促进脂肪合成且抑制脂肪分解的激素,在一定程度上影响身体的脂肪储存机制。

但是,脂肪堆积的根本原因是能量摄入超出消耗。只有在摄入过量的卡路里时,胰岛素才会促进脂肪存储。此外,过多的体脂本身会导致胰岛素敏感性下降,从而加剧糖尿病的风险。更需要指出的是,某些碳水化合物类型,尤其是含糖量高的果糖和砂糖,除了可能促使脂肪积累之外,还会带来多种健康隐患,如胰岛素抵抗、肝脏脂肪沉积、身体系统性炎症、肠道菌群失衡,甚至牙齿腐蚀等问题。防止营养误区需要关注能量平衡,即“卡路里收支平衡”,这才是体重管理的最核心因素。选择高质量的脂肪类食物有助于稳定能量摄入均衡,减少暴饮暴食的风险,对于保持健康状态大有帮助。

通常情况下,脂肪过剩是一种更为严峻的健康威胁,而碳水化合物带来的负面效应则相对较低,蛋白质则因其较高的饱腹感和较高的代谢热效应,被视为相对“正面”的宏营养素。理解自己身体的独特性极为重要。每个人对不同饮食结构和营养素摄入的反应存在显著差异。遗传、生活习惯、运动量、肠道微生物群等因素均会影响营养的代谢和效用。因此,自我教育,结合科学研究和自身体验,探索最适合自己的饮食方式,才是真正实现营养健康管理的有效途径。不少专家建议,采纳简单且普遍适用的饮食原则,比如尽量多吃未经加工的天然食材,丰富蔬菜摄入,增加膳食纤维,选择不饱和脂肪如橄榄油等替代饱和脂肪,注意合理控制总热量摄入,往往能带来较好的健康收益。

与此同时,营养学研究领域充满了低质量和矛盾的信息,重要的是学会辨别科学有效的证据,避免盲目跟风各种饮食潮流。健康饮食并非单纯依赖某种营养素的摄入或避免,而是全局式的系统思考,关注食物质量、摄入量和能量平衡,以及个体差异。在实际生活中,许多人发现将健康的饮食理念与适度的身体活动结合起来,既能维持理想体重,也能改善认知功能和整体生活质量。饮食的复杂性和人与人之间的差异使得“营养知识”的普及尤为必要。掌握科学且易于理解的营养原则,有助于我们摆脱错误的饮食观念,提升自身健康水平。此外,随着科技进步,诸如机器学习和个人基因检测等新工具开始为营养指导提供更精准的个性化方案。

借助这些资源,我们将更能有效理解人体对不同营养素的反应,从而制定符合自身需求的饮食方案。总的来说,正确理解营养学中宏营养素的作用不仅是管理体重的必要条件,更是提升整体健康水平、延缓慢性疾病的重要手段。摆脱偏见,避免极端饮食模式,结合科学研究和个体需求,保持合理能量平衡,为长期健康奠定基础。每个人都有责任也有必要深入学习营养知识,借此优化生活方式,实现身心的全面提升。