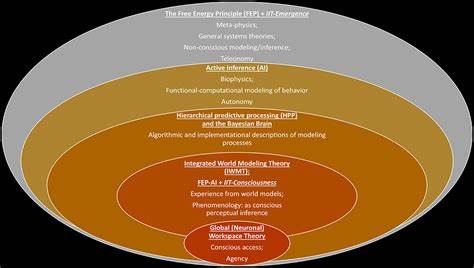

意识作为人类最为复杂且神秘的心理现象,长期以来一直困扰着哲学家和科学家。伴随着神经科学的飞速发展,多个理论体系纷纷涌现,试图解释意识的本质及其在大脑中的实现机制。其中,全球神经工作空间理论(Global Neuronal Workspace Theory, GNWT)和整合信息理论(Integrated Information Theory, IIT)成为当下最具影响力且广受关注的两大阵营。它们不仅构成了现代意识研究的基石,也引领着实验神经科学和认知科学的诸多探索。围绕这两种理论的争鸣与融合,为理解大脑如何产生主观体验提供了重要视角。全球神经工作空间理论强调意识是大脑中多区域信息广播和整合的结果,尤其突出了前额叶皮层的关键作用。

GNWT认为,意识体验来源于信息在大脑广泛神经网络中的全球传播,当某些刺激信息通过这一“工作空间”被全球广播时,感知变为意识。这种理论侧重于神经信息的动态流动和功能协调,注重瞬时“点火”(ignition)现象,即信息在意识内容更新之际,前额叶皮层活动短暂强烈放大。GNWT强调意识的短暂激活与广播特征,认为意识内容在非激活状态下仍以潜伏形式存储,等待下一次激活更新。相比之下,整合信息理论则从信息论的角度出发,将意识与大脑内部信息整合能力紧密相关联。IIT提出,意识的根本特性是神经系统能够以不可还原的方式整合大量信息, Phi值(Φ)则被用以量化这一整合程度。IIT预言,意识的主体是拥有最大Φ值的神经复合体,理论上与后部大脑区域特别是颞顶枕联合区的活动紧密相关。

该理论强调持续的神经活动以及区域间的信息整合作为意识的核心基础,持久的后部皮层同步活动被视作实现主观体验的物理基质。近年来,科学界通过多种神经影像技术,例如功能磁共振成像(fMRI)、脑磁图(MEG)、及脑内电生理记录(iEEG)等,试图直接比较和验证这两大理论的预测。最新的多中心、跨方法、大规模实验协作展现了二者在关键预言上的异同。在意识内容的解码方面,研究表明视觉内容能够在后部皮层和前额叶均被解码,符合两种理论部分预期,但对空间和方向等感知细节则主要在后部皮层内表现明显,较少在前额叶显现,这在一定程度上质疑了GNWT关于前额叶全面广播意识内容的观点。关于意识内容的维持和持续表现,IIT提出后部脑区的活动应伴随意识持续时间而延续,GNWT则预测前额叶在意识内容的起始与终止时刻发生短暂“点火”。实验数据显示后部皮层存在持续活动,延续整个刺激持续期间,而前额叶的激活多为瞬态,仅出现在刺激起始而非终止时刻,这对GNWT中关于点火模型构成挑战。

此外,关于神经区域间的信息同步和连接,IIT预计后部皮层的高频同步应持续存在,而GNWT预言前额叶与特定视觉区域间存在暂时性的同步连接。事实上,实验观察到的内容特异同步多为早期、低频段且短时连接,并未完全支持两者关于持续同步的核心假设。上述发现促使学界重新审视两大理论的细节表达,有效推动了对意识生物基础的深入理解。全球神经工作空间理论激发了对于意识作为“全脑广播平台”构想的热烈探讨,辅助解释许多认知过程中的意识门控与注意机制。整合信息理论则以其数学化的信息指标,为意识现象提供底层物理刻画,影响深远。在认知神经科学与哲学领域,两者的相互“碰撞”不仅激发了理论创新,也促进了实验方法的多样化和严格性。

未来意识研究的方向,或将是跨理论框架的整合型方案,结合GNWT强调的功能动态与IIT注重的结构整合,借助更高分辨率的神经记录技术、先进的计算建模工具以及跨学科的解释体系,呈现更全面的意识图景。此外,意识的多维属性,比如体验的时间延续性、内容复杂性及其神经表征,也将在理论精细化过程中得到更深层次的探讨。总结来看,全球神经工作空间理论和整合信息理论均为揭示意识本质提供了宝贵的理论资源和研究路线。虽然当前实证数据对其部分假设提出挑战,但这种理论与实验的积极互动正是科学进步的本质。随着研究的推进,有望出现更加整合的意识模型,揭开这一本质难题的神经密码,推动认知科学和神经哲学并肩前行。