在当今数字化飞速发展的时代,软件产品的成功往往不仅取决于其功能和用户体验,更依赖于其背后架构是否能够支撑不断增长的用户规模和业务量。最小可行产品(MVP)作为验证市场需求和获得用户反馈的重要手段,其扩展性问题无疑是项目团队经常面临的关键挑战。扩展性看似简单,但现实中往往错综复杂,它关系到产品的寿命、成本与竞争力。如何权衡“现在扩展”与“以后扩展”的抉择,成为每个软件开发团队和产品经理必须深思熟虑的问题。每一个MVP背后都承载着隐含的扩展性假设。业务案例本身通常预示着产品必须能够应对一定规模的用户增长,否则产品的市场价值和商业回报将大打折扣。

优秀的架构设计应当从一开始就识别并嵌入最小可行的扩展性需求,确保系统在初期就具备支持市场验证的基础能力。扩展性往往被误认为是性能问题,这是一种常见而危险的误区。性能关注的是系统在当前负载下的响应速度和处理效率,而扩展性关注的是系统能否在负载增加时通过资源扩展或架构调整继续稳定运行。一个性能表现良好的MVP,不一定代表它能无缝应对后续用户量的爆发式增长。开发团队如果忽视了扩展性的规划,极有可能在未来面临巨大的技术债务及架构重构成本。尽管扩展性重要,但过早过度投资于扩展解决方案,也可能带来严重的成本压力,导致MVP无法在预算范围内顺利交付。

过分关注扩展性会使团队陷入复杂架构的陷阱,增加开发周期与资源消耗,违背了MVP快速验证商业假设的初衷。这种“过度设计”不仅影响了产品的上市速度,也可能因资金链紧张而导致项目提前终止。因此,合理评估业务需求和市场潜力,明确合理的扩展目标,是团队必须掌握的核心能力。在实际操作中,扩展性的需求往往难以量化,业务部门也难以准确预测未来产品会达到的用户规模,导致开发团队常常依赖猜测来设计系统。面对这种不确定性,创新和实验成为解决之道。通过架构实验,有计划地尝试不同的技术方案,验证瓶颈点并监测性能指标,团队可以逐步摸索出最符合实际需求的扩展策略,避免盲目建设无谓的复杂系统。

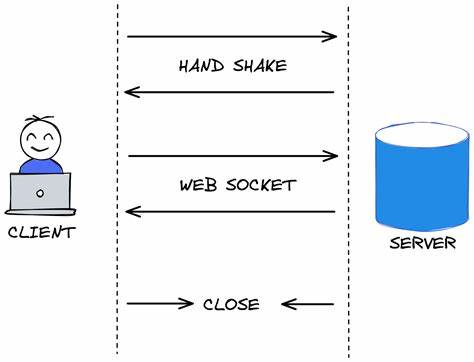

系统的扩展瓶颈往往源于访问共享资源的限制,比如序列号生成器、缓存系统、安全令牌服务或第三方接口。理解这些共享资源的特性和访问模式,合理分布处理流程和数据,是优化扩展性的重要环节。特别是使用开源框架或第三方组件时,团队必须认识到这些组件隐藏的扩展限制,及时通过压力测试和模拟现实场景的实验,发现潜在的性能瓶颈并加以改进。另一个普遍存在的误区是依赖云服务本身能够自动解决扩展问题。虽然云计算平台提供了弹性资源分配,但它们并不能自动弥补架构设计上的缺陷。如果应用设计中存在资源争用、同步阻塞等瓶颈,简单地扩充云服务器数量并不能根本解决问题,反而可能导致更高的云计算成本和复杂度。

因此,将“迁移上云”作为纯粹的托管选择,而没有做出针对架构的深度优化和云原生设计,是技术债务积累的常见来源。在异步处理策略的使用上,团队也需谨慎。有些情况下异步调用确实能够提升吞吐量,但如果异步任务存在依赖关系或结果必须被后续流程即时使用,错误的处理逻辑会带来严重的延迟甚至系统阻塞,影响用户体验。合理划分哪些任务适合异步执行,是提升扩展性与系统响应速度的关键。近年来,随着大语言模型(LLM)和无代码平台的兴起,很多团队开始借助这些工具快速构建MVP,从而加速验证商业想法。然而,代码生成的准确性和可维护性依然存在不确定性,特别是在扩展性要求高的复杂系统中。

对这些工具的过度依赖可能导致架构质量下降,隐藏的扩展瓶颈难以及时发现,从长远来看反而增加了技术风险。权衡“现在扩展”还是“以后扩展”的核心在于评估未来变更所需的代价。如果为了支持扩展性必须在初期做出根本性的架构决定,且未来修改成本极高,那么这个问题必须现在解决。反之,如果架构留有足够弹性,能够在未来通过渐进方式提升扩展能力,则可以选择先实现“足够好”的版本,把重点放在验证业务假设和用户价值上。引入技术债务并非不可接受,关键是清晰记录何时、为何做出这样的权衡,以及后续可能的偿还计划。这个过程需要团队在技术和业务之间持续沟通,保持灵活和透明。

构建可行的扩展策略并非一蹴而就,它依赖于经验积累、团队协作和不断的架构实验。采取迭代和数据驱动的开发模式,利用早期用户的数据验证扩展假设,是实现高效MVP设计的重要方法。此外,与业务部门紧密合作,明确最小规模的用户需求和增长预期,避免盲目乐观或悲观的猜测,可以帮助技术团队更准确地把握扩展的边界,合理分配资源。总结而言,成功的MVP不仅要满足功能和用户体验的最小需求,更要具备合适的扩展性以支撑未来的成长。避免两极:既不过度设计导致资源浪费,也不忽视扩展性带来未来风险。合理规划扩展策略,结合架构实验和业务反馈,做到在成本与规模之间找到最佳平衡,是每一个软件团队实现商业成功的关键所在。

随着云计算和新兴技术的发展,扩展性的实践和工具日益丰富,技术团队应及时掌握最新趋势,持续优化架构设计,为MVP的成功及后续增长奠定坚实基础。