随着社交媒体的不断普及,越来越多的人利用各种平台展示自己的生活和工作状态,这种趋势在专业人士中也日益明显。特别是在法律、教育、医疗等领域,适当分享职业经历有助于增进公众了解,传播正能量,同时也能为个人职业发展创造新的机遇。然而,影响力不应完全建立在专业身份之上,尤其当职业涉及客户隐私和职业道德时,更需谨慎处理。当前,许多专业人士在追求网络关注度的过程中面临诸多挑战,如何把握专业与影响力的边界成为一大课题。首先,公众很自然地希望从具有真实工作经验的影响者那里获得具体、实用的建议,这使得许多职业人士愿意通过短视频、博客等渠道分享日常工作场景。对于普通职业者来说,这种分享不仅是表达创造力的方式,也能让观众感受到真实的职业环境,有助于职业认同的建立。

然而,职业生活截然不同于普通生活,它承载着法律责任、伦理规范和隐私保护等多重考量。尤其是当职业涉及客户或学生时,公开展示的内容可能牵涉个人隐私与敏感信息,稍有疏忽便可能引发法律纠纷或职业惩戒。律师发布庭审准备、证据整理的过程视频,一旦触及案件机密或客户利益,将不仅损害当事人权益,也可能危及自身职业资格。正因如此,许多律师界人士对社交媒体上的职业分享持谨慎态度,甚至明确反对。部分大律师事务所员工因在社交平台上进行职业内容创作而遭遇解雇的事件也提醒社会,职业影响力的不当展现可能招致职业风险。这种情况不仅局限于法律职业。

奢侈品行业、教育界甚至医疗行业的专业人士,若在社交媒体上不慎言辞,可能引发客户反感、违反广告规则甚至触碰职业禁区。例如,一名时尚品牌工作人员因在网上发表对客户的负面评价而丢掉工作,凸显了线上言论对现实职业的巨大影响。教育工作者分享教师与学生互动的视频时,往往面临侵犯学生隐私的质疑。即使学生家长签署了媒体授权书,其覆盖范围一般局限于学校官方用途,不能作为个人网络传播的依据。教育者若在未经充分授权的情况下利用学生形象获取网络关注,不仅有违职业伦理,也可能让学生处于被动曝光的境地。医疗及心理咨询行业更对信息保密有严格要求。

部分治疗师在网络上讨论客户问题,尽管措辞有所模糊,却依然存在泄露隐私的风险。这种行为不仅是违法行为,违反了《健康保险流通与问责法》(HIPAA),同时损害了专业信任基础,违背了从业者立志帮助患者的核心价值。职业影响力的核心问题在于,是否以客户、患者或学生为内容中心,利用他们的故事和问题吸引流量。将职业身份变为“副业”的影响力品牌看似通过职业积累资源,实则极易陷入“9到5”工作和内容创作双重束缚,难以突破现有职业束缚。此外,这种混淆带来的工作与生活界线模糊,严重影响职场人士的心理健康和工作效率。与此同时,也存在一些专业人士以更加适当、透明且尊重隐私的方式经营其职业影响力。

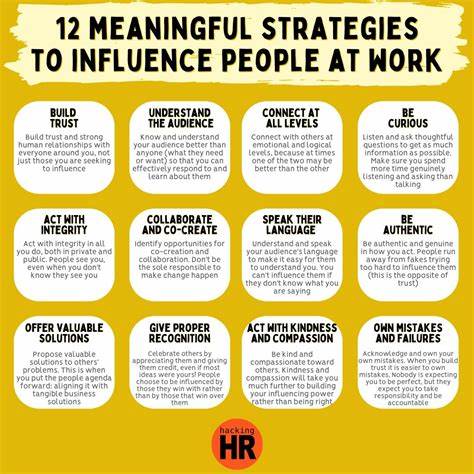

如一位律师通过分享个人执业经历、法学院故事以及职业规划建议,避免了将客户置于内容中心,不仅保护了当事人利益,也为关注者提供了有价值的信息。此种方式值得更多专业人士借鉴。合理的职业影响力经营必须建立在专业形象与职业伦理的基础上。首先,了解并遵守雇佣合同中的相关条款,明确哪些内容能够公开,哪些信息属于机密或敏感内容。其次,保持与工作场所一致的职业态度,避免发布可能被视为不当或损害公司形象的内容。更重要的是,尊重客户和其他相关人员的隐私权,绝不利用他们作为内容获取流量的工具。

另一方面,职业影响力应注重讲述个人成长、行业见解和职业规划经验,而非细节工作流程或客户事例。这样不仅能树立可信赖的专业形象,还能保障自己的职业安全。对观众而言,理解职业内容与私人内容的界限,避免盲目追求专业内容带来的短期新鲜感,亦有助于推动行业整体的健康发展。总而言之,影响力的本质是建立信任与价值传递。专业人士若选择以职业为内容创作背景,应深刻理解责任与边界,避免沦为借职业身份谋私利的网络偶像。守护职业底线,尊重工作职责,合理利用社交媒体平台,才能在影响力道路上实现真正的个人价值和职业成功。

。