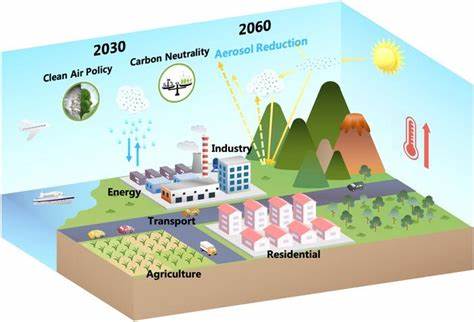

近年来,全球气候变暖问题日益成为全球关注的焦点。科学研究表明,全球地表温度自2010年以来呈现明显加速上升的趋势,远高于前五十年间的平均水平。许多专家都在探寻这一趋势背后的驱动力,最新的研究发现,中国针对大气污染所采取的严格气溶胶排放控制措施,可能是导致全球变暖速率加快的关键原因之一。气溶胶,尤其是硫酸盐气溶胶,因其具有反射太阳辐射、冷却地表的作用,被称为“大气中的遮阳伞”。过去中国作为全球工业大国,曾长期排放大量硫酸盐气溶胶,这种情况在近十年发生了显著转变。中国政府为了应对严重的空气污染,实行了大规模的清洁空气行动及排放标准提升,促使硫酸盐气溶胶排放减少了约75%。

从环境保护角度看,这无疑极大改善了中国境内的空气质量,减少了呼吸系统疾病发病率和相关死亡。然而,这一举措也带来了意想不到的气候效应。由于气溶胶具有遮挡太阳辐射的功能,其大幅减少使得更多的太阳能量直接抵达地表,从而“揭开”了温室气体导致的变暖效应,使全球气温上升更为明显。多达八种地球系统模型经过大量模拟均一致显示,中国气溶胶的减少导致了全球年均地表温度增加约0.07摄氏度,这一幅度足以解释近十年来全球气温加速上升的主要部分。此外,模型也揭示了太平洋北部区域增温趋势与辐射平衡的变化,这与实测卫星数据高度一致。中国气溶胶排放减量不仅影响了本国和周边地区的气温,还通过大气环流改变,影响了更广泛的气候系统,尤其是对太平洋区域海洋和大气状态产生了显著影响。

值得注意的是,气溶胶减排与温室气体排放之间存在复杂的相互作用。虽然减少气溶胶排放改善了空气质量,但同时也减少了其对温室气体变暖的抑制作用。正因如此,当前全球气候治理面临两难困境:如何在保障公众健康的前提下,协调减排策略以最大限度地抑制全球变暖。中国作为世界最大的碳排放国,其采取的政策和行动不仅影响国内环境,也在全球气候治理中发挥关键作用。清洁空气行动的成功展示了政府在应对环境与健康危机上的执行力和决心,但气候科学提醒我们需要从更加系统和全面的角度来规划未来的环境和气候政策。展望未来,全球社会应推动更加协同的减排策略,兼顾气溶胶和温室气体的控制,创新低碳技术,推动能源结构转型,才能实现可持续发展目标。

同时,强化气候模型和观测能力,对各种大气组分变化的气候效应进行深入研究,是科学制定应对措施的基础。总之,中国的气溶胶清理行动既是环境治理的胜利,也对全球变暖产生了深远影响。通过科学理解这种影响,有助于全球各国在开展气候行动时实现更加有效的平衡,促进环境保护与气候安全的双赢局面。