在现代数据处理与存储领域,数据的编码格式和解码方式一直是技术创新的焦点之一。随着研究人员不断推出更高效、更节省空间的编码技术,现实应用中却存在一个显著的问题:新格式的普及受阻,旧格式难以被淘汰。这种现象主要源于新编码格式的实现成本高昂,以及现有系统对文件格式的兼容需求导致的格式僵化。AnyBlox框架应运而生,提出了一种以数据自解码为核心的创新设计,彻底打破了传统编码与系统之间的紧耦合关系,为数据格式的持续演进带来了突破性的解决思路。过去,大多数数据库系统对数据的存储格式拥有完全的控制权,系统内的存储结构和数据编码相互绑定。用户看似享受着隐藏的复杂性和良好的性能,但这种“全包式”设计缺乏灵活性,限制了新技术的引入与推广。

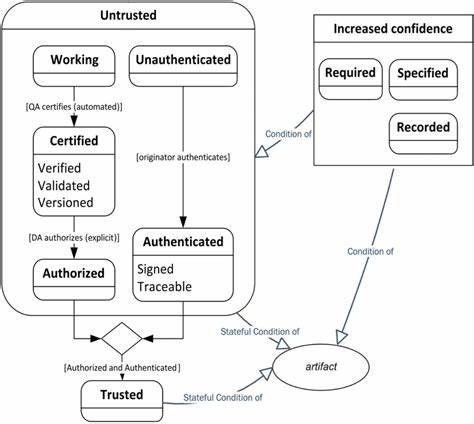

伴随着数据应用的多元化及云计算和大数据生态的兴起,数据存储与系统的分离性质越来越明显,数据格式种类也愈加繁多。各类系统无法全面支持所有流行甚至小众且高效的格式,导致系统和格式之间难以形成良性的互动和兼容机制。AnyBlox旨在解决这一困境。它通过将轻量级的WebAssembly解码器与数据文件本身绑定,实现了数据“自解码”。这种架构允许数据集携带自身的解码逻辑,系统只需运行对应的WebAssembly解码器即可正确读取数据格式,而无需针对每个格式开发和维护专门的接口代码。通过将解码器从系统实现和文件格式规范中解耦,AnyBlox实现了透明的格式演进和针对具体数据实例的优化编码。

无论未来出现怎样的新编码技术,只要有相应的解码器编码成WebAssembly模块,系统便可即时支持。AnyBlox框架能无缝集成主流数据处理系统如DuckDB、Spark和Umbra,不仅提升系统兼容能力,也保证整体性能和安全性。WebAssembly本身提供的沙箱机制,在执行任意来源的解码程序时有效防止安全风险,极大提升了复杂数据生态中的操作安全保障。AnyBlox在设计中的一大创新点是对传统数据库领域“物理数据独立性”观念的突破。过去,数据库尽力屏蔽底层存储细节,实现结构与物理存储的解耦。但现代大规模多样化数据环境要求系统更直接地与存储格式交互,以提升性能和效率。

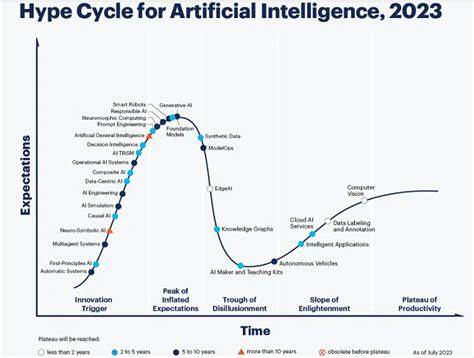

AnyBlox洞察到这种需求,提出了新一代的抽象层,将编解码逻辑模块化,赋予数据和系统间新的交互范式。现如今,数据湖和开源表格式的兴起进一步促进了数据格式的快速迭代和多样化需求。科研领域诸如高能物理、生物信息学等,往往使用量大且自定义严重的数据编码。在这些领域,AnyBlox的自解码框架优势尤为突出,令研究团队能够将新算法和编码直接应用于现有数据生态,无须等待系统层面的支持。此外,AnyBlox为解决长期困扰数据处理行业的N×M问题提供了创新思路。这里的N代表需要支持的系统数量,M代表数据格式数量。

传统方法要求为每个系统和格式的组合开发专用代码,维护成本呈指数增长。AnyBlox通过引入通用解码器中间层,将该问题转化为N+M的线性增长,大幅简化了工作量,降低了新格式推广的门槛。在保证性能方面,AnyBlox充分利用了WebAssembly在现代硬件上的高度优化特点,解码过程不仅安全可靠且具备竞争力的执行效率。研究论文和实验结果表明,AnyBlox集成后系统在处理复杂自定义格式时,性能与传统硬编码方法不相上下,少量开销换取巨大兼容性与灵活性收益。总的来说,AnyBlox标志着数据编码解码领域的一次重大进步。其核心理念在于让数据具备自我描述和自我解读的能力,避免格式依赖成为技术瓶颈。

随着数据规模和应用多样性进一步增长,AnyBlox框架为数据系统设计者提供了可持续发展和创新升级的坚实基础。未来,随着研究者和工业界的共同推动,自解码数据集有望成为数据生态的重要组成部分,助力智能分析、跨平台协作以及全新数据库架构的诞生。