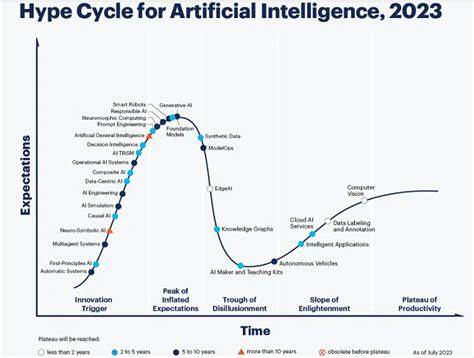

近年来,人工智能(AI)成为科技领域以及大众社会关注的焦点,几乎每个行业媒体和社交平台都充斥着关于AI“颠覆一切”的报道与讨论。然而,随着时间的推移,越来越多的声音开始表达对这场AI热潮的倦怠感——究竟我们是否陷入了无休止的炒作漩涡?AI的真正价值到底何在?本文将带您深入剖析这场声势浩大的人工智能浪潮,帮助理性看待技术发展与市场宣传之间的差异。AI炒作的根源来自于技术创新与市场需求的交织。过去几年,尤其是大型语言模型(LLM)如GPT系列的问世,让“智能对话”变成现实,人们对AI惊叹不已,许多公司借此机会将AI称作下一代生产力的“万金油”,大肆宣传。然而,技术本身并非万能,过度的期待甚至会带来认知疲劳。有不少用户反映,许多办公软件中的AI功能广告满天飞,比如谷歌的G-suite不断弹出的“辅助写作”提示,表面上看似实用,实际上却大大干扰了用户的专注,降低了工作效率。

这种现象让人想起经典动画《辛普森一家》中的“布奇”角色——一个被刻意推广但实际无用、最终遭嫌弃的产品象征。不少业内人士持类似观点,他们认为当前的AI热度有些偏离实际应用,甚至可能阻碍真正有用技术的发展。 这种“炒作”背后也存在一定的社会心理因素。随着英语几乎成为“编程语言”,任何人都可以尝试撰写、提出各种想象中的AI用例,不需要深入的技术背景,这导致了大量不切实际甚至误导性的言论充斥市场,良莠不齐的观点混杂,使得外行难以辨别真伪。一个新的AI应用或者功能,只要包装得足够吸引眼球,就可能获得不成比例的关注,而真正有潜力的创新反而可能被淹没在信息噪音中。对此,有技术专家建议提升自身“信息过滤”能力,就像人们在生活中无意识地屏蔽广告噪音一样,对于AI新闻与产品,应采取更加理性和挑剔的态度。

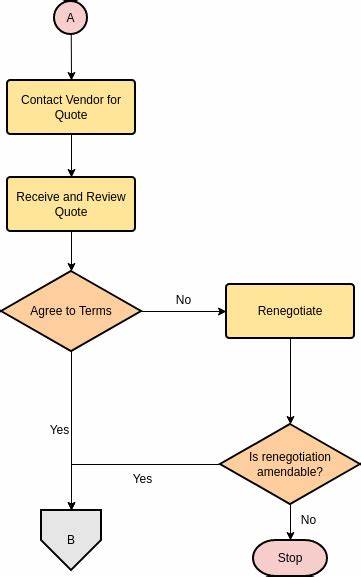

不过,尽管对炒作感到疲惫,AI技术本身的价值不容忽视。多家大型企业已经将AI成功整合到业务流程中,自动化程度显著提升,提高了效率与精确度,尤其是在客户服务、文本生成、数据分析等领域。相比之下,曾经同样被炒作的区块链和Web3项目则出现了大面积的落空,资金与关注点迅速退潮,而AI在实际应用阶段依旧表现出较强的生命力和成长空间。企业对AI代理(agent)的投资积极,一定程度上推动了行业的技术应用变革。 然而,另一方面,也有诸多批评声音指出AI发展所带来的负面影响。巨大的算力需求不仅造成了环境资源的消耗,碳排放成为不可忽视的问题。

同时,开源社区及公共网络遭遇了大量“AI生成”的垃圾信息和虚假报告,对正常生态构成压力。资金和资源的大量流向AI领域,也引发了对公益技术和社会福利项目的挤压。一旦AI泡沫破裂,整个产业链可能遭遇严重冲击,甚至回退至早期水平。 此外,部分技术悲观主义者认为,当前大型语言模型的改进成本迅速攀升,但性能提升有限,训练过程越来越昂贵且难以持续。此类模型以“先训练再生成”的方式可能难以通向更高阶的通用人工智能(AGI)阶段,投资方在认识到这一点后可能减少支持,导致AI行业资金枯竭,用户为服务付费增加,而免费或补贴模式消失后,实际使用度将显著下降。这种趋势如果成真,AI热潮或将经历一场深刻的洗牌。

展望未来,人工智能的发展不会简单停滞或者消亡,而是极有可能进入更加理性和专业的阶段。市场将逐步过滤掉浮夸的营销,关注实际技术落地和创新突破。AI技术将像历史上其他技术革命一样,渗透于各行各业的基础设施和工具之中,成为提升生产力的隐形助手。与此同时,围绕伦理、隐私保护、透明度和公平性的讨论将愈发重要,行业规则和监管也需要跟上步伐,避免盲目推广引发更多社会问题。 在我们面对海量的AI相关信息时,保持批判性思维,分辨“炒作”与“实用”的界限尤为关键。不断提升个人和团队的技术素养,理解AI底层原理和实际应用场景,将帮助我们理智地接纳这门技术带来的便利,同时警惕其潜在风险。

无论如何,避免陷入无谓的疲劳和焦虑,更好地把握时代脉搏,才是理性面对AI浪潮的正确姿态。AI既非救世主,也并非洪水猛兽,它是人类智慧的结晶和工具,如何合理利用则决定了未来的走向。