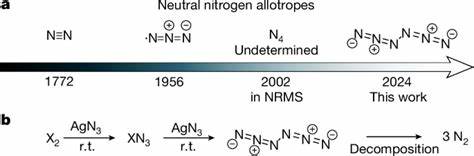

在当今软件开发与运维融合变得日益紧密的时代,许多团队为了追求系统的复杂性与先进性,不断引入各种新兴技术和架构设计,导致代码库庞大、系统难以维护,甚至引发频繁的故障和响应时间延长。然而,一种被称为“塔可钟编程”的理念为我们带来了截然不同的视角,提醒人们回归于Unix时代简单而高效的工具组合,优雅地实现复杂需求。塔可钟编程这个概念最早由Ted Dziuba于2010年提出,其核心观点是,将系统构建所需的功能拆解成最小的基本组件,通过巧妙地重新组合它们,而非通过开发臃肿的定制代码或引入复杂的中间件,从而实现简单、可靠且高效的程序设计。这个理念借用了塔可钟菜单的方式:虽然菜品丰富多样,但背后其实只是用八种主要食材的不同搭配变换完成,简洁却满足多样需求。这个观点带给技术团队极大启示,尤其是面对大规模数据抓取与处理的任务时。现代大规模爬虫系统常被建议使用分布式架构,结合复杂的消息队列、大数据存储和并行处理框架,如Clojure语言配合AWS EC2集群和SQS消息队列,或者依赖Hadoop进行数据的MapReduce处理。

这些方案固然功能强大,却带来了高昂的开发与维护成本,以及更多不可预料的故障风险。相较之下,塔可钟编程强调回归传统Unix工具,比如结合xargs、wget、split与rsync等命令工具的组合,完成分布式网络资源采集和后续的并发处理。通过简单的shell脚本,有效地让网络爬取任务并发执行,极大地降低了系统复杂度。面对数以百万计的网页数据,处理逻辑完全可以借助find和xargs搭配多进程并发执行实现,避免引入庞大的Hadoop集群带来的学习曲线和运维难题。通过这样的做法,程序员不仅降低了系统的脆弱面,也减少了待管理的软件组件数量,从而减少了整体系统的失败点。塔可钟编程思想对代码本身的看法也颇为深刻。

代码被视为负债,意味着每一行代码都会增加维护负担和潜在的缺陷风险。因此,通过简洁脚本和成熟的工具完成工作,不仅降低维护成本,也使系统更稳定。相比之下,写出漂亮却复杂的多线程程序或者开发独立的消息队列服务需要耗费大量时间维护和测试,而且在生产环境中往往容易出现令人头疼的问题。由此可见,选择使用Unix基础工具不仅能够快速实现需求,还能在本质上提升系统可靠性。值得一提的是,塔可钟编程是Unix哲学中“简洁即美”思想的现代延续。Unix文化强调“做一件事并做好”的原则,重视小工具的组合而非臃肿的巨型系统。

塔可钟编程为这一理念赋予了更具体的现代内涵,促进开发者从复杂无序的系统设计中解脱出来,重新审视什么才是真正的高效软件工程。在实际工作中,拥抱塔可钟编程可以带来多方面的好处。首先,减少引入第三方库和服务,避免因依赖升级或不兼容引发的系统故障。其次,脚本与命令行工具普遍更加透明和易于调试,当系统出现问题时能够迅速定位与修复。再者,降低系统复杂度意味着前期开发速度加快,同时在业务需求变化时更灵活响应。最后,运维人员不必深入复杂的代码逻辑,也能管理和优化系统,提高团队整体协作效率。

不过,塔可钟编程并非万能灵丹,某些场景下确实需要更复杂的架构和工具,比如需要强一致性分布式数据库、实时多租户权限控制或大规模机器学习推理时。但即便如此,坚持简单优先的设计心态依然能够帮助开发团队避免盲目过度工程,减少技术债务,稳健地推动产品演进。塔可钟编程的核心价值也是一种心态转变。它鼓励程序员和运维人员通力合作,彼此拥有足够的基础知识储备,互相理解对方的关注点和工作方式。比如开发者学习基本的Unix命令行及shell脚本,运维人员理解软件构建和调试,彼此打破壁垒,实现跨界合作。如此一来,团队能够迅速响应问题,以简化的工具与流程提供稳定服务,避免因过多层次交叉导致的沟通失效和故障蔓延。

总的来说,塔可钟编程是对当下软件工程中复杂性失控的一剂清醒剂。它用一种务实且经济的思路,强调以成熟的操作系统工具和脚本语言构筑高效、可靠的服务。在大数据与云计算风暴席卷开发者的今天,塔可钟编程提醒我们“功能是资产,代码是负债”的核心原则,促使我们寻找更简洁、更可控的开发方式。任何想要提升系统稳定性、降低维护压力的团队,都能从这一哲学中受益匪浅。以塔可钟编程为指南针,抵御无谓复杂性的诱惑,步入“Unix禅意”,终将收获开发与运维的双重幸福,既成就高效系统,也不辜负生活的安宁。