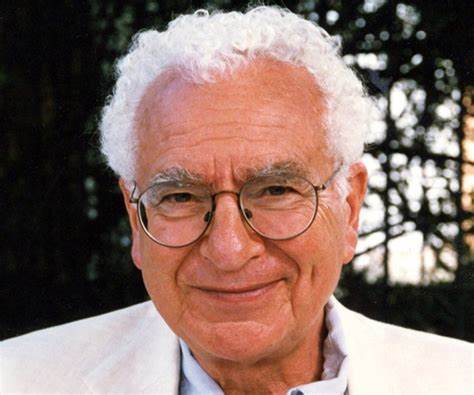

默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)作为20世纪最伟大的物理学家之一,以在粒子物理学领域的卓越贡献闻名于世。1969年,他因提出夸克模型而荣获诺贝尔物理学奖,其科学成就深刻改变了现代物理学的发展轨迹。然而,鲜为人知的是,他在求学阶段曾面临过内心的挣扎和困惑,特别是在申请研究生院期间对麻省理工学院(MIT)的看法,透露出许多哲学思考与人生智慧。许多科学界的新锐和公众可能不知道,盖尔曼博士曾在一次录音访谈中分享他的申请经历,那段录音后来被数字化保存,并成为了解他心路历程的重要资料。 盖尔曼回忆当初申请研究生院时,他其实原本抱有较高的期待,憧憬进入常春藤联盟学校继续深造。然而,理想与现实往往存在差距。

他坦言自己“有些失望”,因为未能获得常春藤联盟学校的财政援助,那段时间的失落让他感到心情低落。相较之下,他收到了麻省理工学院发来的入学通知,并且带有助教津贴,意味着他的学费将会被覆盖。这在当时的条件下无疑是一个相当优越的待遇。 然而,令人意外的是,盖尔曼对MIT的初步印象却并不如外界想象般美好。他坦率地说,自己曾认为MIT是一个“非常肮脏”的地方,对此地心存抗拒,甚至一度产生了极端的念头,考虑不去上学,甚至有轻生的冲动。众所周知,顶尖科学家内心也可能承受心理与情感的巨大压力,这段话语使人们更加理解科学家群体背后的真实情绪和脆弱一面。

但盖尔曼并没有选择放弃,相反,他以一种幽默且富有哲理的方式解释了他最终接受MIT录取的理由。他说,他曾经想过“我可以先去MIT,然后再考虑其他事情”,并提出一个数学概念“非交换性”(Non Commutation)来形容自己当时的心态。简单来说,数学中非交换性表示两个操作的顺序不同,结果也可能不同。用在生活中,他形象地说明先死再上学显然行不通,而先上学再面对人生的困难则可能带来不一样的结果。正是这种充满智慧的思考让他克服了当时的困境,选择了MIT这条道路。 从这段经历中,我们不仅看到了盖尔曼博士的幽默感和学者气质,更深刻感受到科学家面对人生困境时运用理性思维化解困难的精神力量。

MIT作为世界顶级的理工科研究中心,其学术氛围和科研实力无疑给了他成长的沃土。事实上,MIT多年来培养了无数科学巨匠、工程专家和创新引领者,以包容开放的心态和严谨的学术环境吸引人才。盖尔曼选择MIT,最终成就了科学传奇,也进一步印证了MIT在全球科技领域的无可替代的地位。 盖尔曼的这一段历史经历也提醒我们,成功的道路并非一帆风顺,每一位科学家、学者都曾经历过迷茫、犹豫甚至痛苦,但正是在这样的过程中孕育了坚韧与智慧。MIT为这些追梦者提供了理想的平台,激励他们不断突破自我,探索未知的科学世界。盖尔曼博士作为MIT的学生和后来世界级物理学家的身份,完美诠释了教育与科研环境对人才成长的深远影响。

如今,随着信息技术的飞速发展,盖尔曼与MIT的这段经典故事被数字化保存和传播,成为连接过去与现在的桥梁。人们不仅通过文字记录,更借助语音等多媒体形式重新聆听这位伟大科学家的真情表达。这样的历史见证,不仅丰富了科学文化的内涵,也激励着新一代年轻学子勇敢面对挑战,选择坚持与勇气。 从盖尔曼的心路历程中,我们还能感悟到,科学不仅是一门冷冰冰的知识体系,更是一种生活态度和哲学思考。面对人生重大选择时,用理性与幽默化解困惑,找到适合自己的道路,才是通向成功和幸福的关键。麻省理工学院作为全球顶尖学府,不仅传授专业知识,更为学生提供了思考和成长的空间,成就了无数被历史铭记的科学奇才。

默里·盖尔曼在人生最低谷时对MIT的态度转变,或许正是每一位追求卓越的人都应铭记的宝贵经验。 总结来看,默里·盖尔曼关于MIT的经历不仅是一段历史趣闻,更是一堂关于心理坚韧、智慧和勇气的生动人生课。他的故事让人们反思,在面对未知与挑战时,我们是否愿意给予自己多一些可能,走出固有的成见,拥抱未来。麻省理工学院以其卓越的学术声誉和包容的教育环境,依然是无数人才梦想实现自我的摇篮。未来,更多有志于科学探索的年轻人,将继续从盖尔曼这样的传奇故事中汲取力量,踏上属于自己的MIT之路。